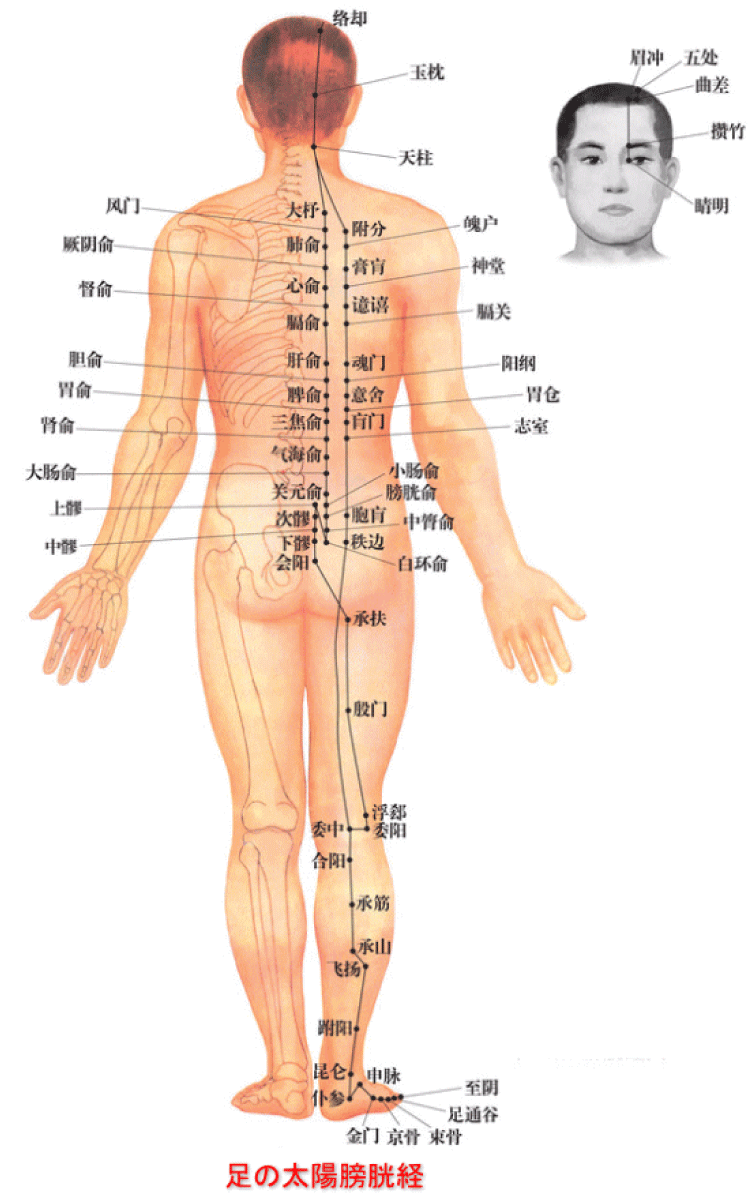

足の太陽膀胱経

| WHO 表記 | ツボ名 | 場所 | こんな時に使う | ツボの由来 |

|---|---|---|---|---|

| BL-1 | 睛明 せいめい |

内眼角の内1分、鼻根との間に取る。 | 角膜炎、眼球充血、蓄膿症、三叉神経痛 | 「睛」=眼。「明」は光明、または明るいことを指す。視力を回復させる作用があるため。 |

| BL-2 | 攅竹 さんちく |

眉毛の内端陥凹部に取る。 | 前頭痛、眼疾患、てんかん、精神疲労 | 「攅」は集合する。「竹」は眉毛の形に似ていることから、眉毛が竹のように密集しているため、名づけられた。 |

| BL-3 | 眉衝 びしょう |

攅竹の直上、前髪際の後方5分。神庭(督脈)と曲差との中点に取る。 | 頭痛、めまい、鼻づまり、眼痛 | 「眉」は眉頭を指し、「衝」は突き上げるという意味。眉の動きや前頭筋の動きがこの位置まで突き上げるような動きがあるため。 |

| BL-4 | 曲差 きょくさ |

神庭穴と頭維穴を結ぶ線上で、神庭穴の外1寸5分に取る。 | 鼻閉、瘀血、蓄膿症、頭痛、眼疾患、三叉神経痛 | 「曲」は曲がるや彎曲のこと。「差」とは不揃いを指す。本穴は眉衝の横で外側に曲がったところにあるため。 |

| BL-5 | 五処 ごしょ |

曲差穴の後5分、上星穴の外1寸5分に取る。 | 視力減退、発熱、頭痛、偏頭痛、眩暈、眼疾患、鼻閉 | 足太陽経の5番目のツボであることから名づけられた。 |

| BL-6 | 承光 しょうこう |

曲差穴の後2寸、五処穴の後1寸5分に取る。 | 脳疾患、発熱、眩暈、頭痛、視力減退 | 「承」=受け入れる。「光」=天から光のこと。本穴は頭頂にあり、天の光を承受し、眼疾患を治すため、名づけられた。 |

| BL-7 | 通天 つうてん |

曲差穴の後3寸5分、承光穴の後1寸5分に取る。 | 鼻炎、副鼻腔炎、瘀血、項頚重痛 | 本穴は頭頂にあり、ここから経気が天(=頭)に通じるため名づけられた。 |

| BL-8 | 絡却 らっきゃく |

曲差穴の後5寸、通天穴の後1寸5分に取る。 | 後頭神経痛、頭頂痛、耳鳴り、鼻炎、憂鬱症 | 「絡」は脳に絡む。「却」は退却・戻ること。膀胱経がここから脳に入り、体表に還出するところ。もう一説は「絡」は眼の左右の充血部。眼の充血を取り去るという意味。 |

| BL-9 | 玉枕 ぎょくちん |

絡却穴の後、脳戸穴の外1寸3分に取る。 | 脳疾患による激烈な頭痛、不眠症、肩背頚項痛、のぼせ | 「玉」は値打ちある物高貴な人。「枕」は枕骨(後頭隆起)を指す。昔の人は枕骨を「玉枕骨」と呼んでいた。高貴な人の使う枕が当たる場所のため。 |

| BL-10 | 天柱 てんちゅう |

瘂門穴の外、1寸3分に取る。 | 後頭痛、不眠、頚項部痛、高血圧、精神症 | 「天柱」とは天を支える柱のこと。ここでは「天」は頭、「柱」は頚椎。本穴の位置が天を支える柱の様であるから。 |

| BL-11 | 大杼 だいじょ |

第1・第2胸椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 呼吸器疾患、風邪、寝違え、肩背痛、結核性疾患 | 「杼」は紡織機の横糸をのばし出す糸巻きのこと。頸骨の両側の横突起が杼に似てるので昔は杼骨と呼んでいた。本穴は大きい杼骨の両側にあるため、大杼と呼んだ。八会穴の骨会 |

| BL-12 | 風門 ふうもん |

第2・第3胸椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 呼吸器疾患、風邪、寝違え、肩背痛、結核性疾患 | 「門」は出入りする場所。風邪が侵入する「門」となっているため。 |

| BL-13 | 肺兪

はいゆ |

第3・第4胸椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 呼吸器系疾患、背腰痛、皮膚病 | 「兪」=運ぶ。本穴は肺に近く、肺経の気がめぐって入るところであり、肺の疾患の要穴。肺経の兪穴 |

| BL-14 | 厥陰兪

けついんゆ |

第4・第5胸椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 心臓病、呼吸器病、肩甲部のこり、ノイローゼ | 「厥陰」=心包。本穴は肺兪の下、心兪の上にあり、心と心包の病を治す。心包経の兪穴 |

| BL-15 | 心兪

しんゆ |

第5・第6胸椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 不整脈、心悸亢進、恐怖症、ノイローゼ、ヒステリー | 本穴は心臓に近く、心経の気がめぐって入るところであり、心疾患を主治とする。心経の兪穴 |

| BL-16 | 督兪

とくゆ |

第6・第7胸椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 心胸痛、腹痛、横隔膜痙攣、アレルギー | 「督」は督脈を指す。昔の人は、本穴が督脈の経気が注ぐ体表の部位と考え、こう名づけた。 |

| BL-17 | 膈兪

かくゆ |

第7・第8胸椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 胸膜炎、食道狭窄、食道癌、慢性出血性疾患 | 本穴は横隔膜ににあるため、名付けられた。瘀血(おけつ)や血虚などにも作用がある。八会穴の血会 |

| BL-18 | 肝兪

かんゆ |

第9・第10胸椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 肝臓疾患、胃疾患、眼疾患、ノイローゼ、胆のう炎 | 本穴は肝臓に近く、肝経の気がめぐって入るところであり、肝の邪を治すため。肝経の兪穴 |

| BL-19 | 胆兪

たんゆ |

第10・第11胸椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 胆のう炎、肝炎、胆石疝痛、胸膜炎、胃痙攣 | 本穴は胆腑に近く、胆腑の経気がめぐって入るところであり、胆腑の疾患を治す要穴である。胆経の兪穴 |

| BL-20 | 脾兪

ひゆ |

第11・第12胸椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 胃疾患、消化器疾患、肝炎、脚気、糖尿病、膵臓炎 | 本穴は脾臓に内でつながり、脾経の気がめぐって入るところであり、脾の疾患を治すため。脾経の兪穴 |

| BL-21 | 胃兪

いゆ |

第12胸椎・第1腰椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 消化器疾患全般、胃痙攣、急性胃炎の激痛 | 本穴は胃腑に近く、胃腑の気がめぐって入るところであり、胃疾患を治す要穴。胃経の兪穴 |

| BL-22 | 三焦兪

さんしょうゆ |

第1・第2腰椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 諸臓腑の慢性痛、腰痛、どことなく元気がないとき | 三焦は水穀の通路で、脾胃とは密接な関係をもつ。三焦の病変を治すので、三焦の気が注ぐ体表の部位と考えられたため。三焦経の兪穴 |

| BL-23 | 腎兪

じんゆ |

第2・第3腰椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 泌尿器疾患、婦人病、腎炎、腰痛、ノイローゼ | 本穴は腎臓に近く、腎経の気がめぐって入るところであり、腎の関与する疾患の要穴である。腎経の兪穴 |

| BL-24 | 気海兪

きかいゆ |

第3・第4腰椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 腰痛、冷え性、婦人病 | 本穴は任脈の気海穴と相対しており、背部兪穴のため、気海兪と名付けた。各種の気病を治す作用がある。 |

| BL-25 | 大腸兪

だいちょうゆ |

第4・第5腰椎棘突起間の外1寸5分に取る。 | 腰痛、下痢、便秘、痔疾、泌尿器疾患、坐骨神経痛 | 本穴は大腸に近く、大腸経の気がめぐって入るところであり、大腸の疾患を治す経穴。大腸経の兪穴 |

| BL-26 | 関元兪

かんげんゆ |

第5腰椎棘突起と正中仙骨稜との間の外1寸5分に取る。 | 腰痛、腹脹、下痢、便秘、冷え性 | 本穴は任脈の関元穴と相対しており、背部兪穴のため、関元兪と呼んだ。虚損性の「関」は連絡する意味のため、陽気を連絡、通行させるところ。 |

| BL-27 | 小腸兪

しょうちょうゆ |

正中仙骨稜第1仙椎棘突起部の下外方1寸5分に取る。 | 腎臓病、膀胱病、坐骨神経痛、腰痛、腸炎 | 本穴は小腸に近く、小腸経の気がめぐって入るところであり、小腸の疾患を治す経穴。小腸経の兪穴 |

| BL-28 | 膀胱兪

ぼうこうゆ |

正中仙骨稜第2仙椎棘突起部の下外方1寸5分に取る。 | 腎臓病、膀胱病、坐骨神経痛、腰痛、腸炎 | 本穴は膀胱に近く、膀胱経の気がめぐって入るところであり、膀胱の疾患を治すため。膀胱経の兪穴 |

| BL-29 | 中膂兪

ちゅうりょゆ |

正中仙骨稜第3仙椎棘突起部の下外方1寸5分に取る。 | 腎臓病、膀胱病、坐骨神経痛、腰痛、腸炎、糖尿病 | 「膂」とは背柱の両側の筋肉を指す。本穴は隆起した筋の中央にあるので名づけられた。 |

| BL-30 | 白環兪

はくかんゆ |

正中仙骨稜第4仙椎棘突起部の下外方1寸5分、仙骨裂孔の外1寸5分に取る。 | 婦人科疾患、脊髄の麻痺に基づく大小便不通、手足麻痺 | 「白」=白い色。白は生殖器(女性だと帯下など、男性なら精液など)を連想する色。「環」は金・玉の貴重品を指す。人体の性を蔵するところを白環ともいう。 |

| BL-31 | 上髎

じょうりょう |

第1後仙骨孔部に取る。 | 腰痛、坐骨神経痛、筋肉リウマチ、男女生殖器疾患、痔、ノイローゼ | 「髎」は骨孔の深いところを指す。本穴は仙骨孔の1番上に位置する。 |

| BL-32 | 次髎

じりょう |

第2後仙骨孔部に取る。 | 腰痛、坐骨神経痛、筋肉リウマチ、男女生殖器疾患、痔、ノイローゼ | 「髎」は骨孔の深いところを指す。本穴は仙骨孔の2番上に位置する。 |

| BL-33 | 中髎

ちゅうりょう |

第3後仙骨孔部に取る。 | 腰痛、坐骨神経痛、筋肉リウマチ、男女生殖器疾患、痔、ノイローゼ | 「髎」は骨孔の深いところを指す。本穴は仙骨孔の3番上に位置する。 |

| BL-34 | 下髎

げりょう |

第4後仙骨孔部に取る。 | 腰痛、坐骨神経痛、筋肉リウマチ、男女生殖器疾患、痔、ノイローゼ | 「髎」は骨孔の深いところを指す。本穴は仙骨孔の4番上に位置する。 |

| BL-35 | 会陽

えよう |

尾骨下端の外5分に取る。 | 痔出血、痔核、脱肛、冷えて下り腹、月経時の腰痛 | 前を会陰。後ろを会陽という。本穴は膀胱経と督脈の2本の陽経が交わる点であり、会陰と相対しているため。 |

| BL-36 | 承扶

しょうふ |

殿溝の中央に取る。 | 腰背神経痛、坐骨神経痛、痔疾、便秘、尿閉 | 「承」は受ける。「扶」は扶助する・助ける。本穴は殿部にあり、寒邪に侵され痛みが出た人にここに鍼灸を施したら、杖や人に頼らずとも歩けるようになることから。 |

| BL-37 | 殷門

いんもん |

後大腿部のほぼ中央、承扶穴と委中穴を結ぶ線のほぼ中央に取る。 | 腰背神経痛、坐骨神経痛、下肢神経諸症状 | 「殷」は深い、厚い、正中。つまり、大腿部中央という意味。「門」は経気の出入り口という意味である。 |

| BL-38 | 浮郄

ふげき |

委陽穴の上1寸、大腿二頭筋の内縁に取る。 | 膀胱炎、便秘、尿閉、下肢神経諸症状 | 「浮」は上下に漂っている状態。「郄」は孔や陥凹を指す。委陽穴の上の陥凹部にあるため。 |

| BL-39 | 委陽

いよう |

膝窩横紋の外端、大腿二頭筋の内縁に取る。 | 腰背痛、腓腹筋痙攣、中風による半身不随 | 「委」=曲がる。「陽」=委中の外側のため。三焦経の下合穴。 |

| BL-40 | 委中

いちゅう |

膝窩横紋の中央に取る。 | 腰背痛、大腿痛、坐骨神経痛、下肢麻痺、急性熱性疾患 | 「委」は屈すること。本穴は膝窩中央の正中にあるため。四総穴、膀胱経の合土穴、膀胱経の下合穴。 |

| BL-41 | 附分

ふぶん |

第2・第3胸椎棘突起間の外3寸に取る。 | 風門の補助穴、頚腕の強ばり痛み、肋間神経痛 | 「附」は傍らのこと。「分」は分かれること。大杼穴より分かれて、本穴は支脈となり本経と並走するため。 |

| BL-42 | 魄戸

はくこ |

第3・第4胸椎棘突起間の外3寸に取る。 | 気管支炎、胸膜炎、肺結核、喘息、嘔吐、肩甲部痛 | 本穴は肺兪の横にあり、肺は「魄」を蔵すことから、この名が付いた。魄=白+鬼→さらされた白骨(肋骨)。戸=門(中に入るのを防ぐ)。 |

| BL-43 | 膏肓

こうこう |

第4・第5胸椎棘突起間の外3寸に取る。 | 呼吸器疾患、肩甲部痛、肩関節痛、精神疲労、ノイローゼ | 「膏」は心の下で、脾より生まれる。白い肉を指す。「肓」は心の下、膈の上で腎よし生ず。体のかくれた部分を指し、病が深く難治な疾患に効果のある経穴であることから。 |

| BL-44 | 神堂 しんどう |

第5・第6胸椎棘突起間の外3寸に取る。 | 肩背痛、心臓疾患、気管支炎、喘息 | 「堂」とは居室。本穴は心兪の横にあり、心は神を蔵するため名づけられた。 |

| BL-45 | 譩譆 いき |

第6・第7胸椎棘突起間の外3寸に取る。 | 肩背痛、肋間神経痛、胸膜炎、嘔吐、眩暈 | もともとは「ため息」のこと。取穴の時、この周辺を手で押さえ、患者にため息をつかさせ、手に跳動を感じた部位のため。 |

| BL-46 | 膈関 かくかん |

第7・第8胸椎棘突起間の外3寸に取る。 | 背部神経痛、肋間神経痛、食道狭窄、嘔吐、吃逆 | 本穴は膈兪の横にあり、胸部と腹部の関所のようなところのため。 |

| BL-47 | 魂門 こんもん |

第9・第10胸椎棘突起間の外3寸に取る。 | 肝臓疾患、胸膜炎、心内膜炎、胃痙攣、消化不良 | 「門」は経気が出入りするところ。本穴は肝兪に横にある。肝は魂(人体に宿る精神)を蔵す。 |

| BL-48 | 陽綱 ようこう |

第10・第11胸椎棘突起間の外3寸に取る。 | 肝臓疾患、胸膜炎、心内膜炎、胃痙攣、消化不良 | 「網」は統括すること。胆兪の横にあり、六腑(陽)の最上位にあり、他の陽を統括するという意味。 |

| BL-49 | 意舎 いしゃ |

第11・第12胸椎棘突起間の外3寸に取る。 | 脾兪の補助穴、神経性胃痛、胆石疝痛、背痛 | 「舎」は住むところ・居るところ。本穴は脾兪の横にある。脾は意(想いのこと)を蔵す。 |

| BL-50 | 胃倉 いそう |

第12胸椎・第1腰椎棘突起間の外3寸に取る。 | 消化器疾患、背部神経痛、糖尿病 | 本穴は胃兪の横にある。胃は倉廩の官と呼ばれる。「胃」=胃袋のこと。「倉」=物は貯えるところをという。 |

| BL-51 | 肓門 こうもん |

第1・第2腰椎棘突起間の外3寸に取る。 | 胃腸痛、特に下腹痛、便秘、乳腺炎 | 「門」は出入りするところを指す。本穴は三焦兪の横にある。三焦の衛気は肓膜に薫じるため。上には膏肓穴で下には肓門があり、腹部の肓兪とで通じている。 |

| BL-52 | 志室 ししつ |

第2・第3腰椎棘突起間の外3寸に取る。 | 腰背の強ばり痛み、生殖器疾患、泌尿器疾患 | 「室」は蔵することをという。本穴は腎兪の横にある。腎は志を蔵するため、この名が付いた。 |

| BL-53 | 胞肓 ほうこう |

次髎の高さで、正中仙骨稜第2仙椎棘突起部の下外方3寸に取る。 | 腸炎、腹雷鳴、便秘、尿閉、腰痛 | 本穴は膀胱兪の横にある。「胞」は膀胱の別名。「肓」は膀胱を維持する脂膜のこと。膀胱の疾患の要穴である。 |

| BL-54 | 秩辺 ちっぺん |

下髎の高さで、正中仙骨稜第3仙椎棘突起部の下外方3寸に取る。 | 膀胱、尿道、直腸、肛門の排泄異常、痔疾 | 「秩」は順序。「辺」は側とか遠いという意味。本穴は背部穴は秩序正しく並んでいる第二行線の最下部に位置するため。 |

| BL-55 | 合陽 ごうよう |

委中穴の直下2寸に取る。 | 坐骨神経痛、腓腹筋痙攣、子宮出血、睾丸炎 | 本穴は委中穴の下にあり、二つの支脈が合流する穴であることから、名づけられた。 |

| BL-56 | 承筋 しょうきん |

委中穴の下方5寸、腓腹筋の最もふくらんだところで、内側頭と外側頭の筋溝に取る。 | 腓腹筋痙攣、腰背の強ばり痛み、下腿痛、痔疾 | 「承」は受ける、支える。「筋」は筋肉、ここでは下腿の筋のこと。本穴は下腿の筋肉に身体を支える力を強める作用があるため。 |

| BL-57 | 承山 しょうざん |

委中穴の下方8寸、腓腹筋内側頭と外側頭の筋溝下端に取る。 | 腓腹筋痙攣、腰背痛、大腿痛、痔疾 | 「承」=支える。「山」=突起・隆起。本穴は下腿背面の筋肉が小山の様に隆起したところにあるため。 |

| BL-58 | 飛陽(飛揚) ひよう |

崑崙穴の上7寸、腓腹筋下垂部の外縁、腓腹筋とヒラメ筋との間に取る。 | 下腿痛、下腿麻痺、眩暈、目耳鼻疾患、脚気、痔疾 | 速いことを「飛」といい、「揚」は飛び上がるという意味。経気がここより腎経へ飛ぶように早く流れて行く。膀胱経の絡穴 |

| BL-59 | 跗陽 ふよう |

崑崙穴の上3寸でアキレス腱の前に取る。 | 足の病全般、腰痛、頭痛、のぼせ | 「跗」=足背のこと。「背は陽なり」。本穴は足背上にあるため。 |

| BL-60 | 崑崙 こんろん |

外果の最も尖ったところの高さで、外果とアキレス腱の間、陥凹部に取る。 | 腰痛、足背痛、脚気、頭痛、瘀血、坐骨神経痛 | 元々は山の名。「崑崙」とは高く大きいという意味。外果が高くもり上がっていることから名づけられた。体の高いところにあるため、頭部の疾患にも作用する。膀胱経の経火穴 |

| BL-61 | 僕参 ぼくしん |

崑崙穴の直下、踵骨外側面の陥凹部に取る。 | 腰痛、転筋、足関節痛、関節リウマチ | 昔、下僕が主人に拝謁する時は膝を屈して敬礼しなければならない。本穴は膝を屈する際、ちょうど足の踵上で臀部に接触する部位にあるため。 |

| BL-62 | 申脈 しんみゃく |

外果直下5分に取る。 | 足関節捻挫、てんかん、眩暈、メニエル病、下肢無力感 | 「申」は伸と同義。「脈」は血脈・筋脈のこと。本穴に刺針すると血脈の流れが良くなり、筋を伸ばし、強くしなやかになるため。 |

| BL-63 | 金門 きんもん |

申脈穴の前下方、踵立法関節の外側陥凹部に取る。 | てんかん、小児ひきつけ、転筋 | 貴重なものを「金」は貴重なもの。ここでは経気(気血)。膀胱経の経気が注ぐ門戸という意味。膀胱経の郄穴 |

| BL-64 | 京骨 けいこつ |

第5中足骨粗面の後下際、表裏の肌目陥凹部に取る。 | 脳充血、頚の強ばり、腰腿痛、足背痛、角膜炎 | 「京骨」は足の外側の大きな骨(第5中足骨のこと)で、その骨の赤白肉際の陥凹部にあるため。膀胱経の原穴 |

| BL-65 | 束骨 そっこつ |

第5中足指節関節の後、外側陥凹部に取る。 | 脳充血、頚の強ばり、腰腿痛、足背痛、角膜炎 | 小趾の基節骨の後方を「束骨」という。本穴はちょうどそこにあるため名づけられた。膀胱経の兪木穴 |

| BL-66 | 足通谷 あしつうこく |

第5中足指節関節の前、外側陥凹部に取る。 | 脳充血、脳貧血、頭痛、眩暈、瘀血 | 通りすぎることを「通」、陥凹を「谷」という。足の経気が通りすぎるところのため名づけられた。経気が腎経の然谷に向かうところ。膀胱経の榮水穴 |

| BL-67 | 至陰 しいん |

足の第5指外側爪甲根部、爪甲の角を去ること1分に取る。 | 足冷え、頭重、鼻閉、胎児位置不正、難産 | 「至」=到達する。陰へ至ったという意味。本穴は太陽の経気が終わり、腎経に交代する。つまり陽気は尽き、陰気と交わる極点。膀胱経の井金穴 |