冷え性の原因と効果的な対策法|ストレス、生活習慣、ホルモンバランスを整えよう

冷え性は多くの人々が悩む問題ですが、原因や対策について理解している人は少ないかもしれません。本記事では、冷え性の主な原因とその対策について詳しく解説します。ストレスや生活習慣、ホルモンバランスの乱れなど、冷え性を引き起こす要因を明らかにし、具体的な改善方法を紹介します。この記事を読むことで、自分の冷え性のタイプを特定し、適切な対策を講じることができるようになります。冷え性を改善し、健康で快適な生活を手に入れましょう。

1. はじめに

冷え性とは、手足や体全体が冷たく感じる状態を指し、多くの人々が経験する一般的な症状です。特に冬場に悪化しやすく、女性に多く見られます。冷え性は単なる不快感だけでなく、疲労感や体調不良、肌や髪のトラブルなど、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります (NHK | 日本放送協会) (Suntory Kenko) 。

2. 冷え性の原因

冷え性の原因は多岐にわたりますが、主に以下のような要因があります。

生活習慣の乱れ

ストレスや睡眠不足、シャワーのみの入浴習慣、運動不足、水分の過剰摂取、不規則な食事や栄養不足が冷え性を引き起こす主要な要因です。これらの要因は体の熱産生を妨げ、血流を悪化させることで冷えを招きます (Maquia) (Suntory Kenko) 。

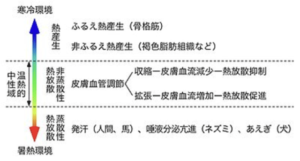

自律神経の乱れ

自律神経は体温調節を司る重要な神経であり、ストレスや不規則な生活によってその機能が乱れると、血管の収縮や拡張がうまくいかなくなり、体が冷えやすくなります。また、冷暖房の効いた環境に長時間いることも自律神経の乱れを引き起こす原因となります (MediPalette (メディパレット)) 。

ホルモンバランスの乱れ

女性は月経、出産、更年期などのライフステージにおいてホルモンバランスが変動しやすく、これが冷え性の原因となることがあります。特に更年期には、女性ホルモンの分泌が減少することで冷え性が悪化することがあります (MediPalette (メディパレット)) 。

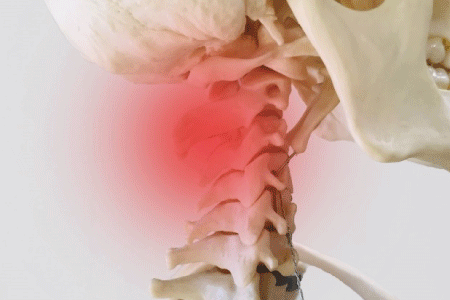

血行不良

加齢による臓器機能の低下や筋肉量の減少、喫煙などが血行不良を引き起こし、冷え性の原因となります。血行が悪くなると、末端部まで十分な血液が行き渡らず、手足が冷たく感じるようになります (メディカルドック) (Taisho-Kenko) 。

3. 冷え性のタイプ別症状

冷え性にはいくつかのタイプがあり、それぞれに異なる症状が見られます。

- 全身冷え性: 体全体が冷たく感じるタイプで、特に内臓の冷えが影響することが多いです。

- 末端冷え性: 手足の末端部が冷たく感じるタイプで、血行不良が主な原因です。

- 内臓冷え性: お腹や腰が冷たく感じるタイプで、内臓の働きが低下していることが多いです (Biteki) (Taisho-Kenko) 。

4. 冷え性のセルフチェックリスト

以下のチェックリストを使って、自分の冷え性のタイプを確認しましょう。

- お腹やお尻が冷たい

- 肩こりや腰痛がある

- むくみやすい

- 朝食を食べないことが多い

- 運動をしていない

- 体脂肪率が低い

- 熱いお風呂が好き

- 寝つきが悪い

- なんだか疲れやすい

- 胃腸が弱い (Biteki)

5. 冷え性の改善方法

冷え性を改善するためには、生活習慣の見直しが重要です。

生活習慣の改善

ストレス管理とリラックスの時間を意識的に取り入れることが大切です。リラックスすることで自律神経のバランスが整い、血行が改善されます (Taisho-Kenko) 。

運動

軽いウォーキングや筋トレを日常に取り入れることで、筋肉量を増やし、体内で熱を生み出す力を高めることができます (Suntory Kenko) (Taisho-Kenko) 。

食事の見直し

栄養バランスの取れた食事を心がけ、体を温める食材を積極的に摂取しましょう。例えば、生姜紅茶などが効果的です (Maquia) 。

入浴とマッサージ

湯船に浸かる習慣をつけることで体全体を温めることができます。また、手足のマッサージを行うことで末端の血行を改善します (Suntory Kenko) (Taisho-Kenko) 。

漢方やサプリメントの利用

医師の指導のもと、漢方薬やサプリメントを利用することも冷え性の改善に役立ちます (メディカルドック) 。

6. 冷え性に関連する病気と注意点

冷え性は貧血や甲状腺機能低下症などの潜在的な病気のサインであることがあります。冷え性の症状がひどい場合は、早めに医師の診察を受けることが大切です (メディカルドック) 。

7. おわりに

冷え性は放置するとさまざまな健康問題を引き起こす可能性があるため、早期の対策が重要です。日常生活の中で少しずつ工夫を取り入れて、冷え性を改善していきましょう。

参考文献

これで冷え性についての理解を深め、効果的な対策を実践するための情報が得られます。

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載