【保存版】坐骨神経痛の原因・症状・対処法まとめ|セルフケアで改善する方法とは?

1. イントロダクション|こんな下半身の違和感は「坐骨神経痛」かも?

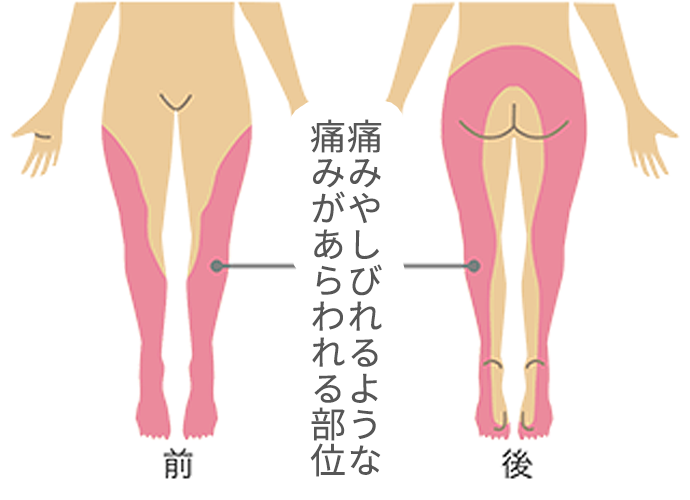

歩行時や椅子から立ち上がるとき、お尻から太もも、ふくらはぎにかけて、ピリッとした痛みやしびれを感じることはありませんか?

その症状は「坐骨神経痛」の可能性があります。坐骨神経痛とは、腰から足元まで伸びる坐骨神経が圧迫されて引き起こされる不快な症状の総称です。

この記事では、原因と改善法をわかりやすく整理し、日常でできる対策をしっかり解説していきます。

2. 坐骨神経痛の主な原因とその仕組み

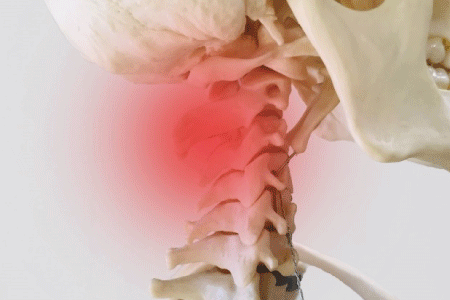

2.1 腰椎椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症

椎間板が飛び出したり、脊柱管が狭まることで坐骨神経が圧迫され、歩行や前屈伸で痛みやしびれが誘発されます。

2.2 梨状筋症候群

お尻の深層筋「梨状筋」が坐骨神経を圧迫し、座っているときや長時間動かないことで症状が悪化します

2.3 筋力低下・姿勢不良

特に大殿筋やハムストリングス(太ももの裏の筋肉)の弱化によって坐骨神経周囲の血流が悪化し、症状が出やすくなります。

3. 痛みを和らげる保存療法(手術以外の対策)

3.1 ストレッチ・マッサージ

梨状筋や大殿筋を中心に、痛みのない範囲で1日2回程度、30秒キープのストレッチを行うと神経圧迫が軽減しやすくなります。

また、テニスボールなどを使った自分でできる筋膜リリースも効果があります。

3.2 運動療法(ウォーキング・筋力トレーニング)

軽いウォーキングや、壁立ちやスクワットなどで下肢を徐々に鍛えることで、常時の血流改善と筋力向上につながります。

3.3 物理療法・温熱ケア

ホットパックや温熱器を使って患部を温めることで、筋肉の緊張を和らげ、血流を促進します。炎症が強い初期は、適切なアイシングも併用します。

3.4 鍼灸・ツボ刺激

殷門(いんもん)や委中(いちゅう)といったツボを優しく押すことで、痛みの緩和が期待できます。ただし力を入れすぎないよう注意が必要です。

4. 避けるべき動き・注意点

・反り腰・過度の前屈など、痛む姿勢を続けると症状が悪化することもあります。物を持つときは中腰を避け、長時間の同じ姿勢も控えましょう。

・痛みが強いときやしびれが広がる場合は、自己判断せず専門医の診察を受けてください。

5. 重症化したらどうする?手術や専門診断の目安

症状が1ヶ月以上続く・力が入らない・排尿障害が出るなどの場合は、MRIや神経学的検査を受け、手術や注射治療が必要なケースもあります。

6. 日常生活での予防&快適習慣

-

長時間座らずに1時間に1回は立ち上がって動く

-

**正しい姿勢(背筋を伸ばし、足裏を床につける)**を意識

-

バランスの良い**筋力トレーニング(背筋・腹筋)**やストレッチ習慣を持つ

-

冷えを避ける・血流を維持する衣服を選ぶなど工夫する。

7. おすすめストレッチ3選(初心者向け)

🧘 梨状筋ストレッチ(椅子/仰向け)

-

仰向けまたは椅子で片足を反対側にのせ、お尻の奥に伸びを感じて30秒キープ。左右2セット×朝晩に。

🧘 ハムストリングスストレッチ

-

床や椅子に座って片脚を伸ばし、前屈して太ももの裏を30秒ほど伸ばします。繰り返すことで柔軟性向上に有効。

🧘 キャット&カウ(四つん這い)

-

息を吐きながら背中を丸め(キャット)、吸いながら反らす(カウ)運動。背骨の柔軟性がアップし血流促進に効果🐾 10回を2セット。

8. Q&A:よくある質問

-

Q:「ストレッチだけで治りますか?」

A:梨状筋症候群など筋肉由来なら改善が期待できますが、ヘルニアや狭窄症がある場合は医師の診断を優先してください。 -

Q:「症状はいつまで続きますか?」

A:軽症であれば数週間〜数カ月で改善可能です。継続した対策が重要です。

9. まとめ:今日から始めるセルフケアのすすめ

| 項目 | 今日からできること |

|---|---|

| 原因理解 | 坐骨神経痛の原因を知る → 予防の意識が変わる |

| ストレッチ習慣 | 梨状筋・太ももの裏・背骨をゆるめる |

| 運動と姿勢 | ウォーキング・筋力(体幹)・正しい座り方 |

| よい習慣 | 血流・栄養・冷え対策を生活の中に取り入れる |

坐骨神経痛は、多くが保存的治療で改善可能です。ですが、自己判断で無理を続けると慢性化する恐れがあります。症状が長引いたり強まる場合は、ぜひ信頼できる専門医や整骨院での相談をおすすめします。

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載