“足のアーチが下がる”扁平足。なぜ起こる?どんな影響?どう改善?

最近「長時間歩くと足が疲れやすい」「立ち仕事でかかとや腰が痛い」と感じる方が増えています。

その原因のひとつに「扁平足(へんぺいそく)」があります。

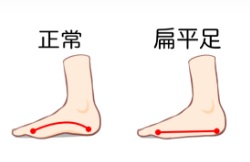

扁平足は、足のアーチ(土踏まず)が下がり、足裏全体が地面に接している状態のこと。

一見すると小さな変化に思えますが、実は体全体のバランスや姿勢にまで影響を及ぼします。

「放っておいても大丈夫」と思われがちな扁平足ですが、実は 膝痛・腰痛・外反母趾・肩こり にまでつながることも。

1. 扁平足とは?

足の裏には、3つのアーチ構造があります。

・縦の内側アーチ(土踏まず)

・縦の外側アーチ

・横アーチ

このアーチは、体重を分散させたり、衝撃を吸収する重要なクッションの役割を持っています。

しかし、筋力の低下や骨格の歪みなどによりアーチが崩れると、

足裏全体が地面に接してしまう状態──それが「扁平足」です。

扁平足には以下のタイプがあります

・先天性扁平足:生まれつきアーチが形成されにくいタイプ

・後天性扁平足:加齢・筋力低下・外傷・生活習慣によって起こるタイプ

2. 扁平足が起こる主な原因・誘因

扁平足は“遺伝”だけでなく、生活習慣や筋肉の使い方にも深く関係しています。

主な原因は以下のとおりです。

・足裏の筋力低下(特に後脛骨筋や足底筋群)

・長時間の立ち仕事・硬い床での生活

・サイズの合わない靴・ヒール・ぺたんこ靴

・加齢による靭帯・腱のゆるみ

・運動不足による下肢の機能低下

・肥満・妊娠などによる荷重増加

特に現代では「デスクワークで足を動かさない」「クッション性の高い靴で筋肉を使わない」など、

足を鍛える機会が減っていることが後天的扁平足の大きな要因になっています。

3. 扁平足の影響─ 足だけで終わらない不調との関係性

扁平足を放っておくと、足裏の問題にとどまらず、次のような全身の不調につながります。

✅ 足・下肢への影響

・足底筋膜炎(足裏の痛み)

・アキレス腱炎

・外反母趾・内反小趾

・足首の不安定感や疲労感

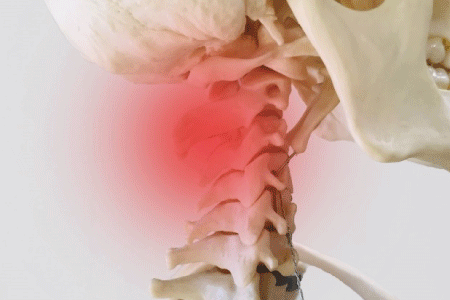

✅ 姿勢・全身への影響

・膝関節への過剰負担 → 膝痛・変形性膝関節症

・骨盤の傾き → 腰痛・反り腰・猫背

・上半身への影響 → 肩こり・首のこり・頭痛

つまり、扁平足は“足の病気”ではなく、“体全体のバランスの問題”でもあります。

足元の崩れは、まるで建物の土台が傾くのと同じで、全身の歪みにつながるのです。

4. 対策・改善方法:セルフケア・日常習慣でできること

🦶 足の筋肉を鍛える運動

・タオルギャザー運動:床にタオルを敷き、足の指でたぐり寄せる。

・つま先立ちトレーニング:ふくらはぎ〜足底の筋力を強化。

・裸足でのバランス運動:足裏の感覚と筋肉を刺激。

👟 靴・インソールの見直し

・かかとが安定し、土踏まずをサポートする靴を選ぶ

・オーダーメイドインソールでアーチを補助

・長時間のヒール・サンダルは避ける

💧 日常生活で意識すべきこと

・正しい姿勢で立つ(重心を真ん中に)

・体重を適正に保つ

・お風呂での足裏マッサージ・温浴で血行促進

5. 扁平足にどう向き合うか?

セルフケアで改善が難しい場合は、専門家による評価と治療が効果的です。

整体・理学療法

・骨盤や下肢アライメントの調整

・足関節や足底筋膜の柔軟性回復

・歩行フォームの改善指導

鍼灸

・足底筋やふくらはぎへの鍼刺激で筋緊張を緩和

・血流改善による代謝促進・炎症抑制

・自律神経のバランスを整え、慢性的な痛みを軽減

🔹 専門家に相談する目安

「足裏が常に疲れる」「かかとや膝が痛い」「長く立っていられない」といった症状が続く場合は、早めの相談が大切です。

6. 扁平足の改善後も良い状態を維持するために

扁平足は一度改善しても、筋力低下や姿勢の崩れで再発しやすい傾向があります。

💡 再発予防のポイント

1日5分でも「足裏を動かす」習慣を継続

靴底のすり減りを定期チェック

月1〜2回のメンテナンス整体・鍼灸でアライメントを維持

また、足だけでなく、骨盤や背骨の位置を整えることで、

全身バランスを最適化し、再発しにくい体を作ることができます。

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載