手足が冷たい!今すぐ身体を温める方法とプロ直伝「温活」ルーティン

1. イントロダクション

「朝、寒くて布団から出られない…」 「厚着をしているのに、手足が氷のように冷たい」 「冬になると、肩こりや腰痛が悪化する」

本格的な寒さを迎えるこの時期、こうした悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

実は、冷えは単に「寒い」だけでなく、免疫力の低下や代謝ダウン、慢性的な疲れの原因にもなる**「万病の元」**です。カイロを貼ったり厚着をする「外からの対策」も大切ですが、それだけでは根本的な解決にはなりません。

大切なのは、身体そのものを**「熱を生み出せる体質」に変えていくこと。これを最近では「温活(おんかつ)」**と呼びます。

この記事では、身体のプロである私たちが推奨する、食事・入浴・簡単ストレッチを組み合わせた「最強の温活ルーティン」をご紹介します。今日からできる簡単なことばかりですので、ぜひ試してみてください。

2. なぜ身体は冷えるのか?知っておくべき3つの原因

そもそも、なぜあなたの身体は冷えやすいのでしょうか?敵を知ることで、対策の効果が変わります。

筋肉量の不足(熱を作る力の低下)

人間の身体において、最大の熱産生工場は**「筋肉」**です。筋肉が動くことで、体温の約6割が作られています。 女性に冷え性が多いのは、男性に比べて筋肉量が少ないためです。特に「ふくらはぎ」の筋肉が弱いと、足先まで行った血液を心臓に戻すポンプ機能が働かず、末端が冷えやすくなります。

自律神経の乱れとストレス

寒さやストレスを感じると、自律神経の「交感神経」が優位になり、身体は緊張状態になります。すると、血管がキュッと収縮してしまい、手足の先まで温かい血液が届かなくなります。 「忙しくて常に緊張している人」は、知らず知らずのうちに身体を冷やしているのです。

内臓の冷え(胃腸の弱り)

冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎると、胃腸の温度が下がります。内臓が冷えると、身体は重要な臓器を守るために、手足などの末端への血流を制限して、中心部を温めようとします。結果、手足の冷えが加速してしまうのです。

3. 【食事編】身体の中からポカポカにする「食材と飲み物」

まずは、身体の内側から熱を作る「食事」のポイントです。

基本は「陽性食品」を選ぶ(根菜・発酵食品)

東洋医学では、食材を身体を温める「陽性」と、冷やす「陰性」に分けます。冬は以下の「陽性食品」を意識的に選びましょう。

-

土の中で育つ野菜: 人参、ゴボウ、生姜、レンコン、大根など。

-

発酵食品: 味噌、納豆、キムチ、チーズなど。

-

寒い地域で採れるもの: リンゴ、サクランボなど。 逆に、夏野菜(トマト、きゅうり)や南国の果物(バナナ、パイナップル)は身体を冷やしやすいので、冬は加熱して食べるのがおすすめです。

朝一番の「白湯(さゆ)」の正しい飲み方

寝起きは体温が最も低い時間帯です。ここで冷たい水を飲むと内臓がびっくりしてしまいます。 朝一番に、50℃〜60℃くらいの**「白湯(一度沸騰させて冷ましたお湯)」**をコップ1杯、ゆっくりと時間をかけて飲みましょう。胃腸が温まって動き出し、一日の代謝スイッチが入ります。

コーヒーはNG?身体を冷やす飲み物・温める飲み物

カフェインを多く含むコーヒーや、緑茶は身体を冷やす作用があります。 温活中のおすすめは、茶葉を発酵させている**「紅茶」「ほうじ茶」「ウーロン茶」や、血行を促進する「ココア」「黒豆茶」「生姜湯」**です。

4. 【入浴編】深部体温を上げる「正しいお風呂の入り方」

シャワーだけで済ませていませんか?冷え撃退の鍵は、お風呂の入り方にあります。

温度は「40℃」・時間は「10〜15分」がベスト

「熱いお湯にサッと入る」のは逆効果です。熱すぎるお湯(42℃以上)は表面しか温まらず、お風呂上がりに急激に体温が下がる「湯冷め」の原因になります。 40℃くらいのぬるめのお湯に、10分〜15分じっくり浸かることで、身体の芯(深部体温)までしっかり温めることができます。

温浴効果を高める「入浴剤」の選び方

さら湯(水道水そのまま)よりも、入浴剤を入れたほうが保温効果が高まります。

-

炭酸ガス系: 血管を拡張し、血流を良くします。

-

バスソルト(エプソムソルト): マグネシウムなどのミネラルが、発汗作用を高めます。

お風呂上がりの「ヒートショック」と湯冷め対策

冬場は、浴室と脱衣所の温度差による「ヒートショック」に注意が必要です。脱衣所をあらかじめ温めておきましょう。 また、お風呂上がりは髪や身体が濡れていると気化熱で体温が奪われます。**「出たらすぐに拭く・乾かす・靴下を履く」**のスピード勝負で熱を逃さないようにしましょう。

5. 【運動・ストレッチ編】熱を生み出す「自家発電ボディ」を作る

運動が苦手な人でも大丈夫。効率よく熱を生み出すポイントを刺激しましょう。

第2の心臓「ふくらはぎ」のポンプ運動

足先の冷えには、ふくらはぎの筋肉を動かすのが一番です。

-

やり方(カーフレイズ): 立ったまま(または座ったまま)、かかとをゆっくり上げて、下げる。これを20回繰り返すだけ。 料理中や歯磨き中に行うと、足に溜まった血液が循環し始めます。

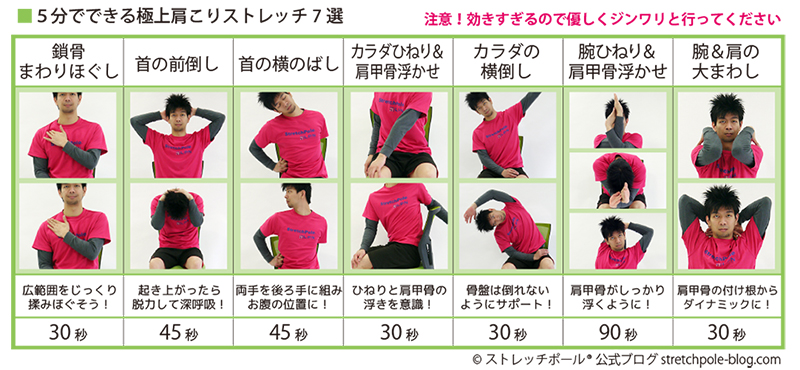

褐色脂肪細胞を刺激する「肩甲骨ストレッチ」

背中の肩甲骨周りには、脂肪を燃焼させて熱を生み出す「褐色脂肪細胞(かっしょくしぼうさいぼう)」という特別な細胞が集まっています。

-

やり方: 両手を肩に乗せ、肘で大きな円を描くように回します。ポイントは**「肩甲骨を背骨に寄せる」**意識を持つこと。ここを動かすだけで、背中からポカポカしてきます。

6. 【即効ケア編】今すぐ温まりたい時の「3つの首」と「カイロ術」

外出時やオフィスで「寒い!」と感じた時の緊急対策です。

「首・手首・足首」をガードする

この「3つの首」は、皮膚が薄く、太い血管が表面近くを通っています。ここが冷えると冷たい血液が全身に回ってしまいます。 マフラー、手袋(リストウォーマー)、レッグウォーマーでこの3点を隠すだけで、体感温度は3℃〜4℃変わると言われています。

カイロを貼るならここ!効果的なツボ

ただ背中に貼るのではなく、ツボを狙って貼りましょう。

-

仙骨(せんこつ): お尻の割れ目の少し上にある平らな骨。骨盤内臓器を温め、全身の血流を良くします。

-

大椎(だいつい): 首を前に倒した時に出る骨のすぐ下。ここを温めると風邪予防にもなります。

-

丹田(たんでん): おへそから指4本分下。お腹の冷えに効果的です。

7. それでも冷えが治らない時は?(専門家からのアドバイス)

ここまで紹介したセルフケアを続けても、「やっぱり手足が冷たい」「しもやけができる」「冷えて眠れない」という場合は、身体の根本的な機能が低下している可能性があります。

東洋医学(漢方・鍼灸)のアプローチ

東洋医学では、冷えの原因を「気(エネルギー)不足」や「血(栄養)不足」、あるいは「血の巡りの悪さ(瘀血)」と考えます。 **鍼やお灸(おきゅう)**には、自律神経を整え、血管を拡張させて自分自身の力で熱を作れるようにする効果があります。

整体での骨格調整(姿勢と血流)

猫背や反り腰などの「悪い姿勢」は、筋肉を緊張させ、血管を圧迫します。ホースを踏んでいると水が出ないのと同じで、姿勢が悪いと血液が末端まで届きません。 骨格を整えることで、驚くほど血流が改善し、冷えが解消するケースも多いのです。

8. まとめ

冷え対策は、何か一つをやれば良いというものではありません。

-

**「陽性食品」と「白湯」**で中から温める。

-

**「40℃のお風呂」**で深部体温を上げる。

-

**「3つの首」を守り、「ふくらはぎ」**を動かす。

この3つをバランスよく生活に取り入れることで、あなたの身体は確実に変わっていきます。 今年の冬は「自家発電できる身体」を作って、元気に乗り切りましょう!

それでも辛い冷えにお悩みの方は、ぜひ一度、プロのメンテナンスを受けに来てください。一緒に原因を探し、ポカポカな身体を取り戻しましょう。