【専門家監修】ランナーの足首捻挫を早く治す方法|応急処置・リハビリ・再発を防ぐトレーニング

捻挫を軽く見ていませんか?

ランニング中、段差や斜面で足をひねった経験はありませんか?

「ちょっとひねっただけ」と思っても、放置すると痛みが長引いたり、再発しやすい足首になってしまうことがあります。

特にランナーは、日常的に足首に負担をかけているため、捻挫の治りにくさや再発率が高いのが特徴です。

この記事では、

-

ランナーが捻挫しやすい原因

-

早期回復のための応急処置とリハビリ法

-

再発を防ぐためのセルフケア・予防習慣

を、わかりやすく解説します。

1. なぜランナーは捻挫を起こしやすいのか?原因と特徴

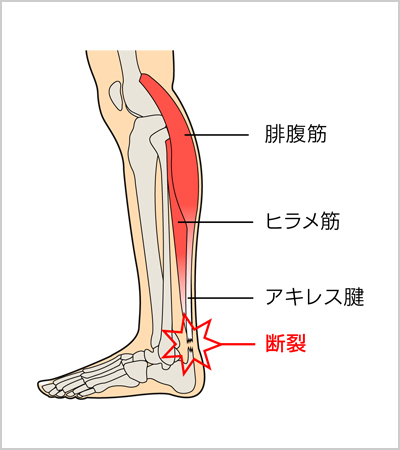

▶ ランニング動作が足首に与えるストレス

走る動作では、着地のたびに体重の約3倍の衝撃が足首にかかります。

特に、地面が不安定な場所(芝・砂利・トレイル)では、足首が内側に“グッ”と倒れやすく、

靭帯(じんたい)が伸びる・切れるといった損傷につながります。

▶ 筋力・柔軟性のアンバランス

ふくらはぎ(下腿三頭筋)や足首まわりの筋肉が硬く、前後・内外のバランスが崩れていると、

着地時に衝撃を吸収できずにひねりが生じやすくなります。

また、走行中の疲労によって筋肉の反応が鈍くなると、「一瞬のズレ」が捻挫に直結します。

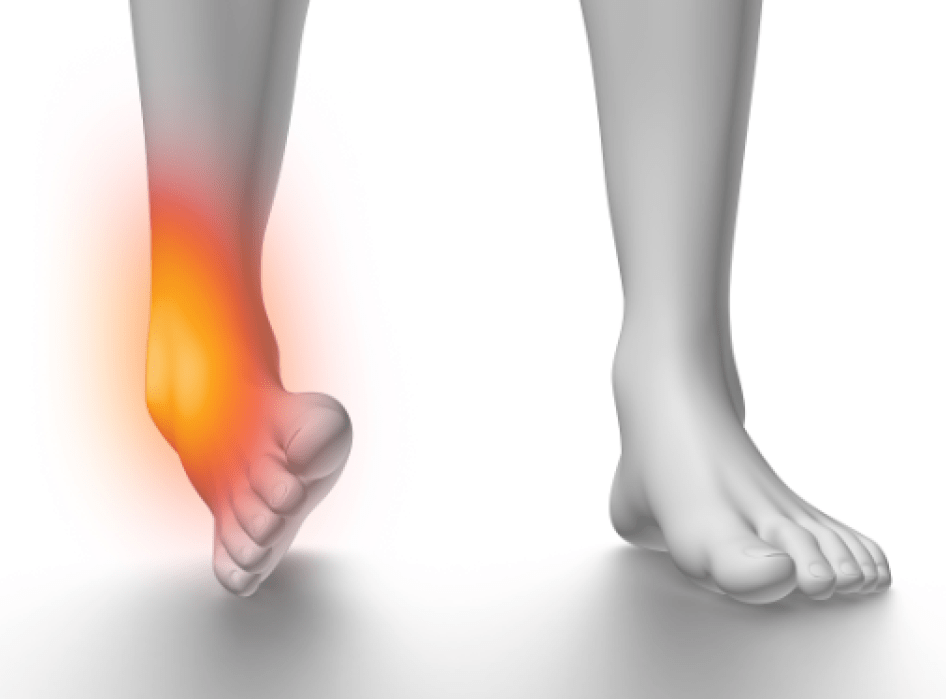

▶ 再発しやすい理由

一度靭帯を損傷すると、**関節を安定させる感覚(固有受容器)**が鈍くなり、

足首を守る反応が遅れるため、再び捻挫しやすい状態になります。

「クセになった」というのは、この機能が十分に回復していないサインです。

2. 捻挫直後の応急処置と早期段階の注意点

▶ 応急処置の基本「RICE(ライス)」

-

Rest(安静):無理に動かさない。

-

Ice(冷却):15〜20分を1セットで冷やし、腫れと炎症を抑える。

-

Compression(圧迫):弾性包帯などで軽く圧をかける。

-

Elevation(挙上):心臓より高く足を上げて腫れを軽減。

受傷直後は**“温めない・揉まない・動かさない”**ことが鉄則です。

▶ W-CARE(ダブルケア)という考え方

最近では、冷やしすぎによる治癒遅延を防ぐために、

**RICE+軽い動き(Work)を組み合わせる「W-CARE」**が注目されています。

腫れが引いた段階から、痛みのない範囲で足をゆっくり動かすことで、

血流を促進し、靭帯修復を早めます。

▶ やってはいけないこと

-

熱いお風呂・飲酒 → 炎症を悪化

-

無理なストレッチ・マッサージ → 損傷拡大

-

「少し痛いけど走れる」 → 再断裂・重症化

3. 回復期(中期〜後期)に取り組むリハビリ・トレーニング

▶ 可動域回復ストレッチ

腫れが落ち着いたら、関節の動きを取り戻すことからスタート。

-

タオルを足裏にかけてつま先を軽く引く(ふくらはぎストレッチ)

-

足首を上下・左右にゆっくり動かす

「痛くない範囲で繰り返す」ことがポイントです。

▶ 筋力強化とバランス訓練

-

**カーフレイズ(かかと上げ)**で下腿三頭筋を鍛える

-

片足立ちやバランスディスクで足首の安定性を高める

-

チューブトレーニングで足首の外側筋(腓骨筋群)を強化

これらのトレーニングで、靭帯を補助する筋肉が再び機能します。

▶ ランニング復帰までの流れ

-

ウォーキングから開始(痛みがゼロになってから)

-

短時間ジョギング → 徐々に距離を延ばす

-

痛み・腫れ・違和感がないか確認しながら負荷を増やす

焦らず段階を踏むことが、最速の「安全な回復」につながります。

4. 再発を防ぐためのセルフケアと習慣づくり

▶ ウォーミングアップ&クールダウン

-

ジョグ前後にふくらはぎ・足首のストレッチを習慣化

-

ラン後は冷却+軽いストレッチで疲労物質を流す

ウォームアップの5分が、捻挫予防の最短ルートです。

▶ 靴・地面・フォームの見直し

-

クッション性・安定性のあるランニングシューズを選ぶ

-

かかとがすり減った靴は早めに交換

-

着地フォームを「真下着地」に意識

フォーム改善は、再発防止+パフォーマンス向上にも直結します。

▶ 栄養・睡眠・回復の質を上げる

-

たんぱく質・ビタミンC・コラーゲンで靭帯修復をサポート

-

睡眠中に分泌される成長ホルモンが組織回復の鍵

-

トレーニング量と休養のバランスを意識

「走らない日=治す日」と考え、回復を味方にしましょう。

5. まとめ:捻挫をきっかけに“強い足”を作ろう

-

捻挫は早めの処置が回復スピードを左右します

-

痛みが落ち着いたら、リハビリで足首の機能を取り戻す

-

日常的なケアと正しいフォームで再発を防ぐ

ランナーにとって捻挫は避けられないリスクですが、

正しい対処をすれば、以前よりも強い足首に再生できます。

焦らず、着実にステップアップして「痛みのないランニングライフ」を取り戻しましょう🏃♀️💪