花粉症の原因と改善法|鍼灸でできる体質改善アプローチ

1. 花粉症とは何か?

花粉症とは、スギやヒノキなどの花粉に対して体の免疫が過剰に反応して起こるアレルギー疾患です。医学的には「季節性アレルギー性鼻炎」と呼ばれます。

本来、免疫はウイルスや細菌など有害なものから体を守る仕組みです。しかし花粉症では、無害な花粉に対しても過敏に反応してしまいます。

主な症状

-

くしゃみが止まらない

-

水のような鼻水

-

鼻づまり

-

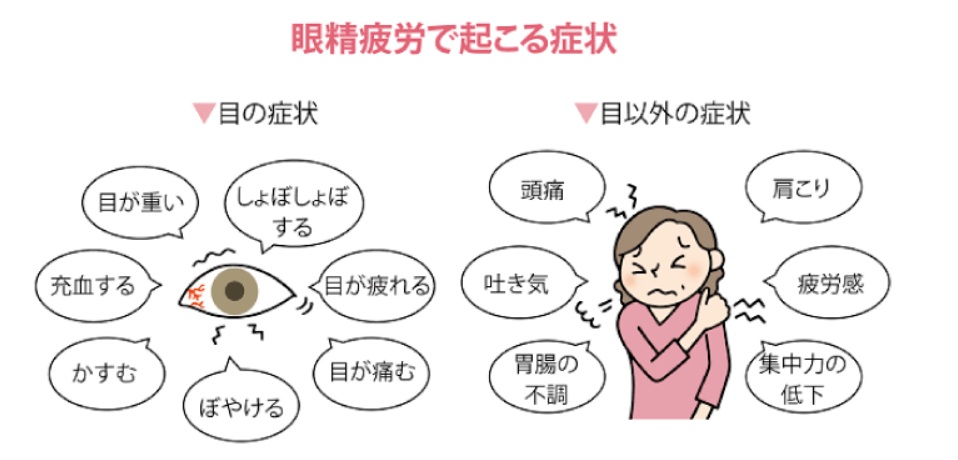

目のかゆみ・充血

-

頭が重い

-

倦怠感

花粉症は単なる鼻の病気ではなく、全身の免疫バランスや自律神経の状態が深く関係している疾患です。

2. 花粉症の原因

花粉症の原因は「花粉」だけではありません。症状の出やすさには体質や生活習慣が大きく影響します。

① 花粉(アレルゲン)

スギ・ヒノキなどの花粉が鼻や目の粘膜に付着することで反応が始まります。

しかし同じ量の花粉を浴びても、症状が出る人と出ない人がいます。

② 免疫バランスの乱れ

花粉症では「IgE抗体」が過剰に作られます。

免疫のバランス(Th1/Th2)が崩れると、アレルギー反応が強くなります。

③ 自律神経の乱れ

ストレスや睡眠不足により交感神経が優位になると、

-

鼻粘膜が過敏になる

-

血流が悪くなる

-

炎症が長引く

といった状態になります。

④ 腸内環境の影響

免疫の約70%は腸に存在するといわれています。

食生活の乱れや腸内環境の悪化は、アレルギー体質を助長します。

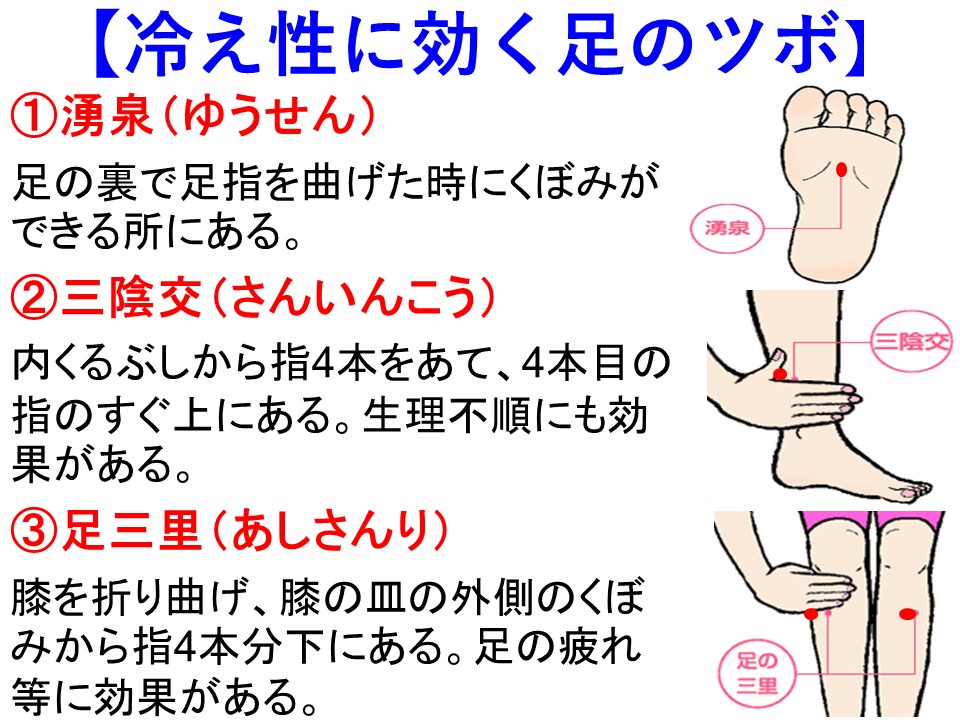

⑤ 血流・冷え

鼻や目の粘膜の血流が悪いと、炎症が慢性化しやすくなります。

冷え性の方は症状が強く出やすい傾向があります。

3. 花粉症のメカニズム

花粉症は次の流れで発症します。

① 花粉が体内に侵入

② IgE抗体が花粉を認識

③ 肥満細胞からヒスタミン放出

④ 鼻水・くしゃみ・かゆみが発生

ヒスタミンとは?

ヒスタミンは体を守るための物質ですが、過剰に放出されると炎症や粘液分泌を引き起こします。

なぜ毎年悪化するのか?

体が「花粉に反応しやすい状態」に感作されていくためです。

これを防ぐには、症状が出てからの対処だけでなく体質改善が重要です。

4. 花粉症を放置するとどうなる?

「毎年のことだから」と放置していると、次のような問題が起こる可能性があります。

● 慢性副鼻腔炎

鼻づまりが続き、副鼻腔炎へ移行することがあります。

● 睡眠の質の低下

鼻づまりにより睡眠が浅くなり、日中の集中力低下につながります。

● 自律神経失調

慢性的な炎症は自律神経を乱し、めまい・動悸・倦怠感などを引き起こすことがあります。

● 仕事や学習効率の低下

くしゃみや鼻水が続くことで日常生活の質が下がります。

5. 花粉症の一般的な改善法

① 抗ヒスタミン薬

ヒスタミンの働きを抑えます。

即効性がありますが、眠気などの副作用があります。

② 点鼻薬・点眼薬

局所的に炎症を抑えます。

③ 舌下免疫療法

少量のアレルゲンを継続摂取し、体を慣らしていく治療法です。

④ 生活習慣の改善

-

十分な睡眠

-

腸内環境改善

-

ストレス軽減

-

マスク・洗顔

しかしこれらは「対症療法」や「補助療法」にとどまることも多く、根本改善には体質へのアプローチが重要です。

6. 鍼灸による花粉症改善アプローチ

鍼灸は、花粉症の原因となる自律神経・血流・免疫バランスに働きかけます。

① 自律神経の調整

鍼刺激により副交感神経の働きを高め、過剰な免疫反応を抑えます。

② 血流改善

鼻や目の粘膜の微小循環を促進し、炎症回復を助けます。

③ 体質改善

局所だけでなく、

-

背部

-

腹部

-

手足

など全身を調整することで、アレルギー体質そのものを整えていきます。

④ シーズン前からの予防施術

花粉飛散前から施術を行うことで、症状の軽減が期待できます。