自己免疫を高める食事|免疫力を上げる栄養素・食材・生活習慣を専門家が解説

自己免疫は「食べ方」で育てられる

風邪をひきやすい、疲れが抜けにくい、肌荒れが続く――

そんな悩みの背景には、自己免疫の低下が隠れていることがあります。

自己免疫とは、体内に侵入したウイルスや細菌、または体内で発生した異常細胞を“自分の力で守る仕組み”のこと。

つまり、免疫力とは「病気にならないための防御システム」です。

この免疫力を支えているのが、毎日の食事。

何を、どのように食べるかで、免疫の働きは驚くほど変わります。

この記事では、

-

免疫力と食事の関係

-

自己免疫を高める栄養素と食材

-

今日からできる食事習慣

を、わかりやすく紹介します🌿

1. なぜ“免疫力”は食事で変わるのか?

▶ 免疫の仕組みと栄養の関係

人の体には、外敵をブロックする「防御細胞」が無数に存在します。

中でも、リンパ球や白血球、NK細胞(ナチュラルキラー細胞)は、侵入したウイルスを攻撃する主役。

これらの免疫細胞はすべて「タンパク質」から作られ、働くためにはビタミンやミネラルが欠かせません。

つまり、免疫とは「栄養で動く防衛システム」。

不足が続けば、体を守る力が下がってしまうのです。

▶ 栄養バランスの乱れが免疫を下げる理由

偏った食事やファストフード中心の生活では、栄養が偏り、腸内環境も悪化します。

腸は免疫細胞の約7割が集まる場所で、腸内環境=免疫の状態とも言われるほど重要です。

「お腹の調子が悪い=体が弱っているサイン」。

まずは腸を整える食事から始めることが、自己免疫アップの第一歩です。

▶ 食事+生活リズムが免疫を支える

免疫細胞は、夜に修復・生成されます。

どれだけ良い食事をしても、睡眠不足やストレスがあると回復が追いつきません。

「食事・睡眠・運動」の3本柱を意識しましょう。

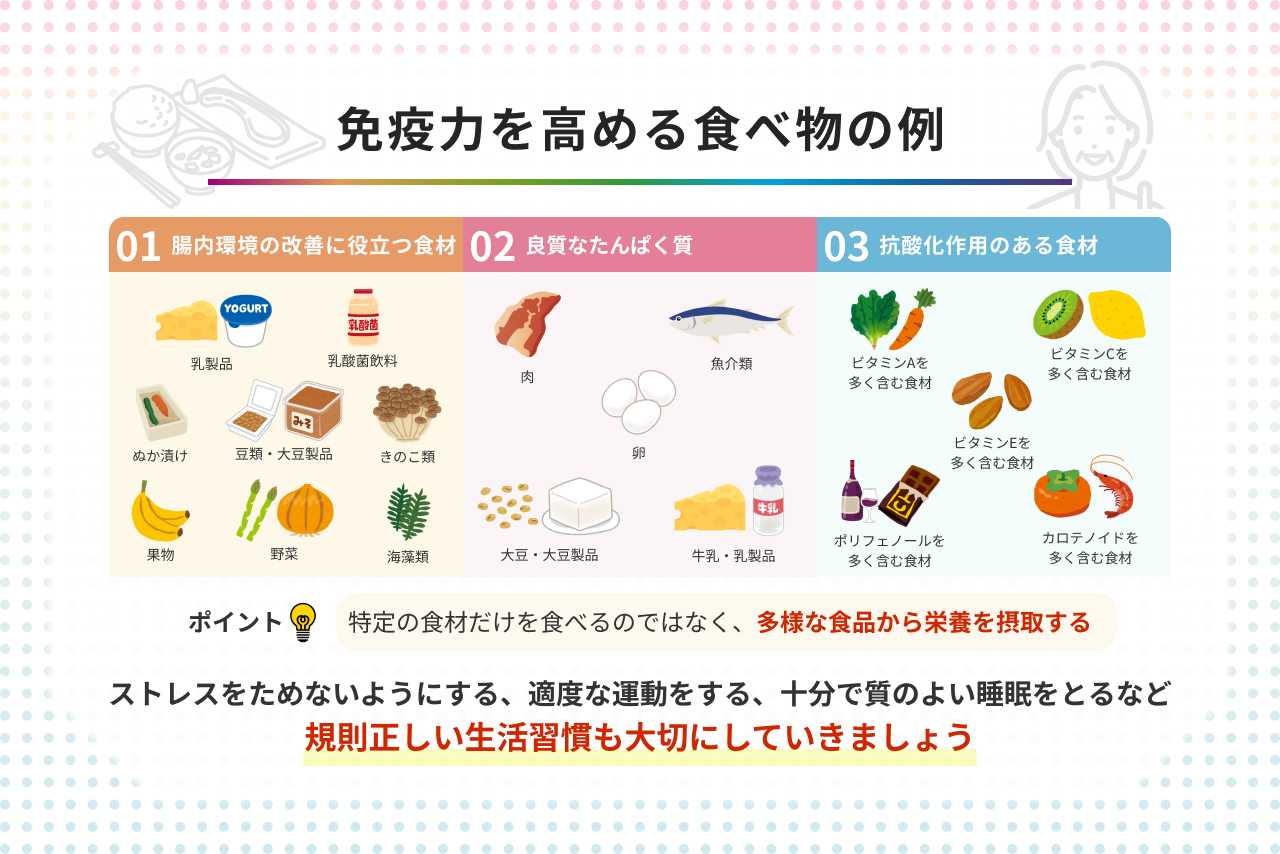

2. 免疫力を高めるために意識したい栄養素&食材

🥩 タンパク質:免疫細胞の材料

免疫の“材料”となるのがタンパク質です。

筋肉だけでなく、白血球や抗体もタンパク質から作られます。

おすすめ食材:

鶏むね肉、卵、魚、納豆、豆腐、ヨーグルト

💡ポイント:

1日3食で分けて摂取し、毎食たんぱく質を意識することが大切です。

🥦 ビタミン類(A・C・E):抗酸化で細胞を守る

体内で発生する“活性酸素”は、免疫細胞の働きを弱めます。

それを防ぐのが「ビタミンACE(エース)」です。

-

ビタミンA: 皮膚や粘膜を保護(にんじん・かぼちゃ・レバー)

-

ビタミンC: 抗酸化・白血球の働きを助ける(ブロッコリー・キウイ・柑橘類)

-

ビタミンE: 血行促進・細胞の酸化防止(ナッツ類・アボカド・オリーブオイル)

🍄 ミネラル(亜鉛・鉄・セレン):免疫の補助因子

-

亜鉛: 免疫細胞を活性化(牡蠣・牛肉・アーモンド)

-

鉄: 酸素供給をサポート(レバー・ひじき・ほうれん草)

-

セレン: 抗酸化酵素の材料(魚介類・玄米)

これらは少量でも効果的な“縁の下の力持ち”です。

🧫 腸内環境を整える:発酵食品&食物繊維

腸を整えることで免疫の約70%が活性化します。

-

発酵食品(納豆・味噌・ヨーグルト・ぬか漬け)

-

水溶性食物繊維(わかめ・ごぼう・オートミール・バナナ)

これらを毎日の食事に取り入れることで、腸内細菌のバランスが整い、自己免疫が自然に上がります。

🌿 抗炎症・抗酸化成分(フィトケミカル)

体のサビを防ぐ“植物の力”。

ポリフェノール(ブルーベリー・赤ワイン)、カロテノイド(トマト・ニンジン)、イソフラボン(大豆)などが代表です。

3. 今日からできる「免疫力アップの食事習慣」

▶ 朝食を抜かない

朝食は「免疫スイッチ」を入れるタイミング。

炭水化物+たんぱく質+野菜をバランス良く摂りましょう。

(例:ご飯・味噌汁・納豆・卵・果物)

▶ 発酵食品を1日1回取り入れる

ヨーグルト、納豆、味噌汁、キムチなど、毎日続けられる発酵食品を1つでOK。

継続が腸内環境の安定につながります。

▶ 食事のタイミングを整える

食べる時間を一定にすることで、体内時計が整い、自律神経・免疫のバランスも安定します。

夜遅くの暴飲暴食は避けましょう。

4. よくある質問と注意すべき点

Q1. サプリメントで免疫を上げられますか?

→ 一時的なサポートにはなりますが、基本は食事から。バランスの良い食事を前提に補助的に取り入れましょう。

Q2. 免疫を上げる食品を“食べ過ぎ”ても大丈夫?

→ ビタミンやミネラルも摂りすぎるとバランスが崩れます。

「多種類を少しずつ」が理想です。

Q3. 甘いものやお酒はNG?

→ 過剰摂取は腸内環境を乱し、免疫低下につながります。ほどほどに楽しむ意識でOKです。

5. まとめ:食事で“整える免疫”を育てよう

-

自己免疫は「体に備わった防御力」

-

食事を通じて、栄養・腸内環境・リズムを整えることが最重要

-

続けるほどに「風邪をひかなくなった」「疲れにくくなった」など、変化を実感できます

無理な特別食ではなく、バランスと習慣がカギ。

今日の1食から、あなたの免疫力は確実に変わります🌱