産後の骨盤ケア|骨盤底筋×骨盤矯正×リアラインコア

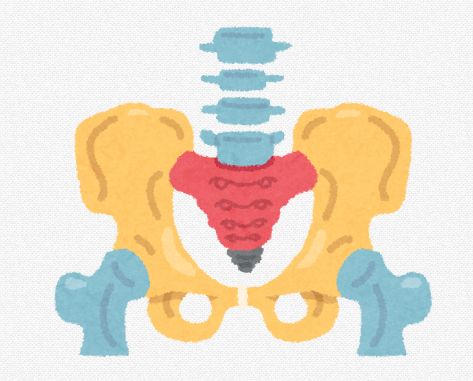

🩺 骨盤底筋とは?

骨盤底筋は、骨盤の底をハンモックのように支える筋肉群。体の基礎を安定させる“土台”として日常動作から姿勢維持まで幅広く機能します。

主な4つの役割

- 臓器の支持:膀胱・子宮・直腸を下から支え、下垂を防ぐ。

- 排泄のコントロール:尿や便の「出す・我慢する」を調整し、失禁予防に関与。

- 姿勢の安定:腹横筋・多裂筋・横隔膜と協調し、体幹のインナーユニットを構成。

- 性機能のサポート:血流や感覚に関与し、骨盤周囲の健康を維持。

🧠 骨盤の歪みと骨盤底筋の関係

骨盤底筋は骨盤の位置・傾きに強く影響されます。前傾・後傾・左右傾斜・ねじれがあると、収縮がアンバランスになり、片側過緊張やうまく力が入らない状態を招きます。

- 尿漏れ・便秘

- 下腹部のたるみ

- 腰痛や姿勢不良(反り腰・猫背)

だからこそ「骨盤のバランス調整」と「骨盤底筋を正しく使える状態づくり」を同時に行うことが重要です。

🔄 骨盤矯正と骨盤底筋トレーニングの相互作用

- 骨盤を整える → 骨盤底筋が本来の位置で働きやすくなる。

- 骨盤底筋を鍛える → 骨盤が内側から安定する。

両者を併用することで、効果は相乗的に高まります。

⚙️ リアラインコアとの関係

リアラインコア(ReaLine Core)は、骨盤と胸郭を適正位置に導きながら、骨盤底筋を含む体幹深層筋(インナーユニット)の協調を再教育するためのツールです。

期待できる効果

- 骨盤のねじれ・傾きの補正と左右差の軽減

- 骨盤底筋・腹横筋・多裂筋・横隔膜の協調性向上

- インナーユニット全体の再構築(姿勢・呼吸・安定性)

- 腰痛・尿漏れ・姿勢不良の根本改善

🎥 実践:動画で学ぶ“整えてから鍛える”

動画のポイント(要約)

- 装着ポジション:骨盤・胸郭に均等テンションでセット。

- 呼吸同期:自然呼吸に合わせ、腹横筋〜骨盤底筋をやさしく引き上げる。

- 安定と可動:骨盤の安定化と胸郭の柔らかい可動を同時に獲得。

- 刺激量:力みは禁物。「痛い手前(G3)」でコントロール。

セルフ実践ガイド(初級・毎日3〜5分)

- 呼吸3分:鼻吸気で肋骨外側にふくらみ、吐気で下腹部が薄くなる感覚を確認。

- 骨盤ロッキング2分:小さな前後傾を呼吸に合わせて行い、滑らかさを最優先。

- OKサイン:終わりに“息のしやすさ”と立位姿勢を主観チェック。

❓ よくある質問

産後どれくらいで始められますか?

一般的には医師・助産師の許可が出てから。目安としては産後数週〜ですが、個別に評価し安全範囲で開始します。

尿漏れにどのくらいで変化が出ますか?

個人差がありますが、配列の調整と呼吸同期がそろうと数週間で「我慢しやすさ」「回数の減少」などの主観的変化が現れやすくなります。

痛みが強い時でも実施できますか?

急性痛は刺激量を最小限(G1〜G2)に調整し、可動より呼吸中心で。痛みが増す場合は中止し専門家にご相談ください。