ぎっくり腰の本当の原因と再発を防ぐ体の使い方|医療国家資格者が教える正しい姿勢と動作改善法

イントロダクション:なぜ“またぎっくり腰”になるのか?

「朝、顔を洗おうとしたらギクッと腰が…」

「荷物を持ち上げた瞬間に激痛が走った」

ぎっくり腰(急性腰痛)は、誰にでも起こりうるトラブルです。

一度治っても、数ヶ月後・数年後に再発を繰り返す方が非常に多いのが特徴です。

その理由は、痛みが治っても「原因の体の使い方」が変わっていないからです。

この記事では、

・ぎっくり腰が起きる本当の原因

・再発を防ぐための姿勢・動作・筋肉の使い方

を、医療国家資格者の視点からわかりやすく解説します。

1. なぜぎっくり腰が起きるのか?「本当の原因」

▶ 原因①:急な動きや姿勢の変化による筋・関節のストレス

ぎっくり腰は「重い物を持った瞬間」だけでなく、

くしゃみ・朝の起き上がり・前屈など“日常の小さな動き”でも起こります。

これは、筋肉や靭帯、椎間板に瞬間的な過剰ストレスがかかるため。

特に「前かがみ+ひねり」の動作は、腰に最も負担が集中します。

▶ 原因②:筋力(インナーマッスル)の低下と柔軟性不足

体幹の筋肉(腹横筋・多裂筋など)は、腰を安定させる「天然のコルセット」です。

しかし、長時間のデスクワークや運動不足でこれらが弱ると、

ちょっとした動作でも支えきれずに筋繊維が損傷してしまいます。

また、太ももや股関節が硬い人も要注意。

股関節の動きが悪いと、その分の負担が腰にかかります。

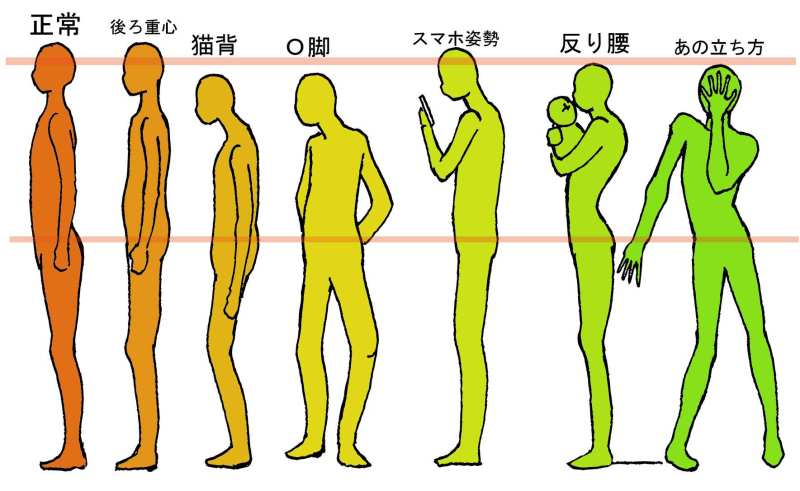

▶ 原因③:姿勢の崩れと「繰り返し動作」の積み重ね

実は、ぎっくり腰は**“一瞬の出来事”ではなく、“日々の積み重ね”の結果**です。

背中を丸めて座る、片足に体重をかける、足を組む――

こうした姿勢のクセが筋肉や関節に負担を蓄積させ、

“ある日突然”痛みとして現れるのです。

▶ 原因④:冷え・ストレス・睡眠不足などの隠れ要因

寒い季節にぎっくり腰が増えるのは、筋肉の冷えによる血流低下が関係しています。

さらに、ストレスや睡眠不足で自律神経が乱れると、筋緊張が続きやすくなり、

回復しにくい体質になってしまいます。

2. 再発を防ぐための“体の使い方”

▶ 動作①:前かがみは「腰から」ではなく「股関節から」

腰を曲げるのではなく、お尻を後ろに引いて股関節を折る意識を。

これで腰椎にかかる圧力が半分以下になります。

物を拾う・靴を履く時は、片膝をつくのも有効です。

▶ 動作②:重い物を持つ時は「お尻を下げて」持ち上げる

背中を丸めたまま持ち上げると、腰に10倍の負担がかかります。

膝と股関節をしっかり曲げ、物を体に近づけてから持ち上げましょう。

この「近づけて→上げる」が安全の鉄則です。

▶ 動作③:起き上がる時は“横向き”で

朝、布団の上で上体を起こすときに「ぐきっ」となる方は要注意。

仰向けのまま起きずに、横向き→手で支えて起き上がる動作に変えましょう。

腰のひねりが減り、再発防止になります。

▶ 動作④:デスクワーク中は「背骨を立てる意識」

椅子に深く座り、背もたれと腰の間にクッションを。

モニターの高さを目線に合わせることで、

骨盤から背骨が自然なS字カーブを保ちやすくなります。

3. 筋肉と姿勢を整える再発予防トレーニング

▶ 体幹を支える「インナーマッスル」強化

-

ドローイン(腹式呼吸でお腹をへこませる)

-

プランク(肘とつま先で体を支える)

1日5分でも継続することで、腰を守る筋肉が蘇ります。

▶ 股関節・太ももを柔らかく保つストレッチ

-

太もも前(大腿直筋)を伸ばすストレッチ

-

お尻(梨状筋)をほぐすストレッチ

これにより、動きの主導権を腰から股関節に戻すことができます。

▶ 日常の小さな意識で差が出る

-

座る時に“骨盤を立てる”

-

歩く時に“お尻の筋肉を使う”

-

立つ時に“かかとに重心を置く”

これだけでも、ぎっくり腰の再発率を大幅に下げられます。

4. よくある質問(FAQ)

Q1. 一度治ればもう大丈夫?

→ 残念ながら、ぎっくり腰は再発率が70%以上。

原因となる体の使い方を直さないと、再び起こる可能性が高いです。

Q2. 温める?冷やす?

→ 発症直後は炎症を抑えるために冷やし、

2〜3日後からは温めて血流を改善します。

Q3. 痛みがある時でも動いた方がいい?

→ 「痛くない範囲」で少しずつ動くのが原則。

完全に安静にすると、回復が遅れることもあります。

5. まとめ:ぎっくり腰を“繰り返さない体”に変える

-

ぎっくり腰は「急な動作」よりも「日々のクセ」が原因。

-

体幹を支える筋肉を鍛え、股関節中心の動きを身につける。

-

無意識の体の使い方を意識に変えれば、再発は防げます。

ぎっくり腰の治療は「終わり」ではなく「始まり」。

体の動かし方を見直すことこそ、本当の予防です。