更年期の不調に鍼灸|自律神経を整え、心と体のバランスをサポート

更年期症状とは

更年期(通常45〜55歳ごろ)には、女性ホルモン(エストロゲン)の急な減少によって、次のような症状が起こります。

・ホットフラッシュ(のぼせ・ほてり・発汗)

・イライラ・不安・抑うつ感

・頭痛・肩こり・めまい

・動悸・息切れ

・不眠

・倦怠感

鍼灸によるアプローチ

鍼灸では、身体全体の「気・血・水(き・けつ・すい)」のバランスを整えることで、更年期の不調を軽減することを目指します。

主な効果

・自律神経の調整(交感神経・副交感神経のバランスを整える)

・血流改善(冷え・肩こり・頭痛の緩和)

・ホルモンバランスの安定化のサポート

・不眠・情緒不安定の改善

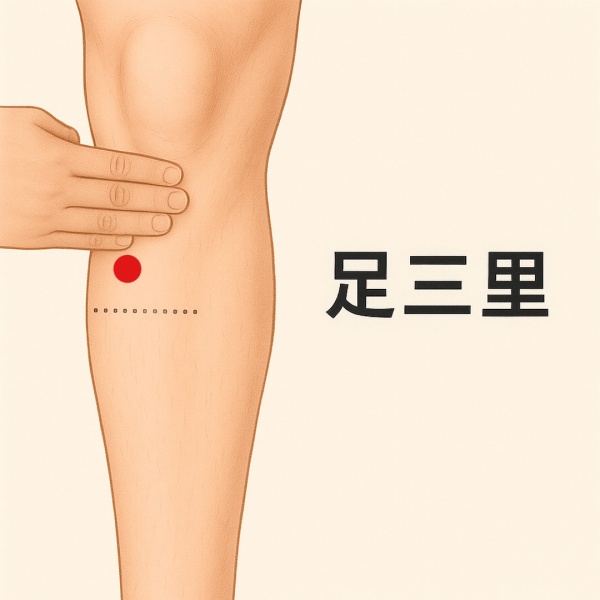

オススメのツボ

三陰交(さんいんこう)

内くるぶしから指4本上に位置するホルモンバランスを整えるツボです。

太衝(たいしょう)

足の親指と人差し指の間をたどり指が止まるところ、足背動脈拍動部にあります。

自律神経を整え、精神安定に効果があります。

通院の目安

・最初の1〜2ヶ月は 週1回 程度

・症状が落ち着いたら 2〜3週に1回 に減らす

・継続的に通うことで体質改善を目指す人も多いです