季節が秋から冬に移り変わる頃、肩こりがひどくなったと感じる方が多くなります。

実は、気温の低下や寒暖差の大きい時期は、体にとって大きなストレスとなり、

血行不良や筋肉の緊張を引き起こすため、肩こりを悪化させやすいのです。

特に10月〜12月は、朝晩の冷え込みと日中との温度差が大きく、

体温調節を担う自律神経が乱れやすくなります。

その結果、血流が悪くなり、首や肩周辺の筋肉が固まりやすい状態に。

さらに、寒くなると自然と肩をすくめる姿勢になり、

肩や背中の筋肉を無意識に緊張させてしまうことも肩こりの大きな原因になります。

1. 肩こりとは?

「肩こり」とは、首から肩・背中にかけての筋肉がこわばり、重だるさや痛みを感じる状態を指します。

多くの場合、筋肉の緊張や血行不良が関係しています。

肩こりは大きく分けて、以下の2つに分類されます。

● 一次性肩こり(筋緊張性肩こり)

長時間の同じ姿勢やストレス、冷え、運動不足などにより筋肉が硬くなって起こるタイプ。

パソコン・スマホの使用時間が長い現代人に最も多く見られます。

● 二次性肩こり

頚椎症や血圧の異常、眼精疲労、歯の噛み合わせ、内臓疾患など、

別の病気や身体的問題が原因で起こる肩こりです。

痛みやしびれが強い場合は、整形外科での検査も必要です。

2. 気温が下がる時期に肩こりが起こりやすい原因・誘因

① 冷えによる血行不良

寒くなると血管が収縮し、筋肉への血流が減少します。

血流が悪くなると、酸素や栄養が行き届かず、筋肉内に老廃物がたまり、

肩の重だるさや痛みが強くなります。

② 寒暖差による自律神経の乱れ

寒暖差が大きい季節は、体が体温を保つために交感神経が優位になりがちです。

この状態が続くと、筋肉が常に緊張したままになり、肩こりや頭痛を悪化させます。

③ 姿勢の乱れ・防寒姿勢

寒いときは自然と背中を丸めて肩をすくめる姿勢になります。

この「寒さに耐える姿勢」が筋肉の収縮を招き、首から肩にかけての血流を妨げます。

④ 運動不足

気温が下がると外出や運動量が減り、筋肉が硬くなりやすくなります。

筋肉が動かないことで代謝が落ち、結果的に慢性的なこりや冷えへとつながります。

3. 整体・鍼灸でのアプローチ

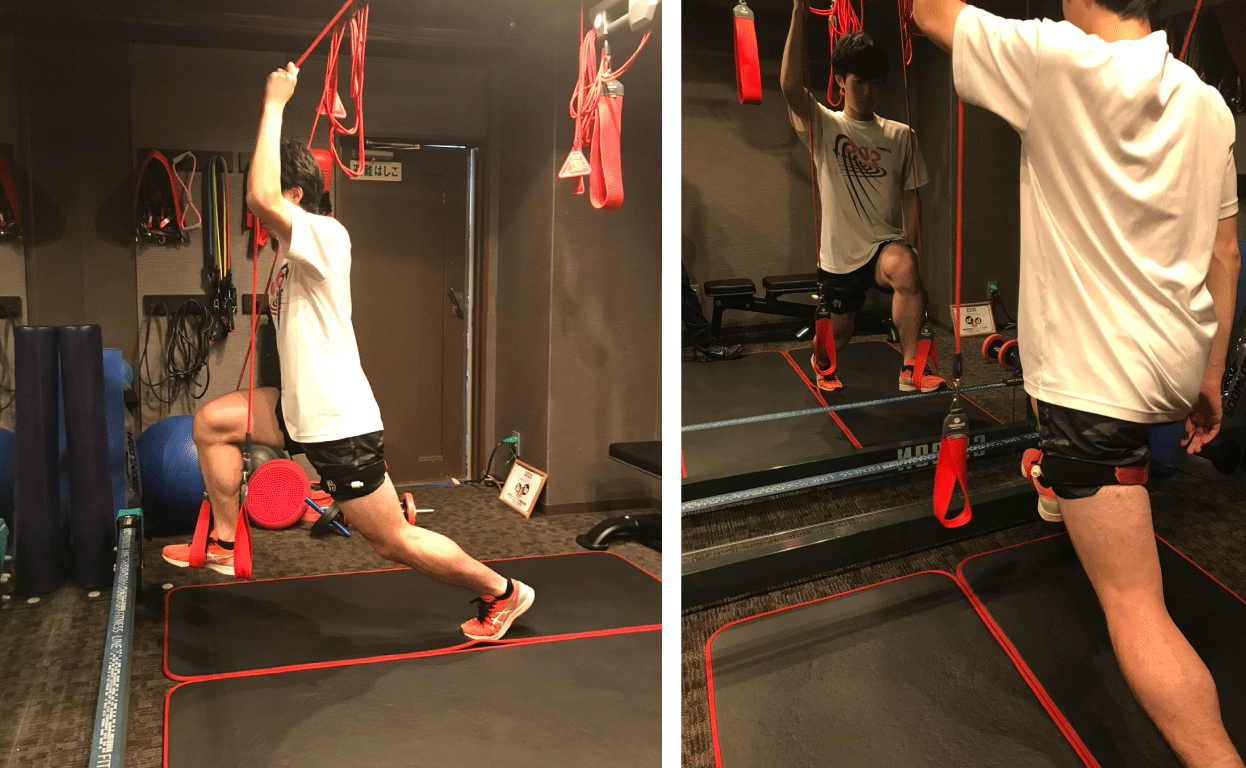

🔹整体のアプローチ

整体では、骨格や筋肉のバランスを整え、姿勢を改善することで、

肩こりの根本原因にアプローチします。

・猫背・巻き肩の改善による姿勢矯正

・肩甲骨や首周辺の可動域アップ

・筋膜リリース・ストレッチで筋肉の柔軟性を回復

・骨盤・背骨の歪みを整えて血流を促進

痛みを一時的に和らげるだけでなく、

「肩こりが起こりにくい体」へ導くのが整体の大きな目的です。

🔹鍼灸のアプローチ

鍼灸では、ツボ(経穴)を刺激して血流を改善し、自律神経を整えることを目的とします。

・鍼で硬くなった筋肉を直接ゆるめる

・灸で温め、冷えによる血行不良を解消

・自律神経のバランスを整え、緊張状態をリセット

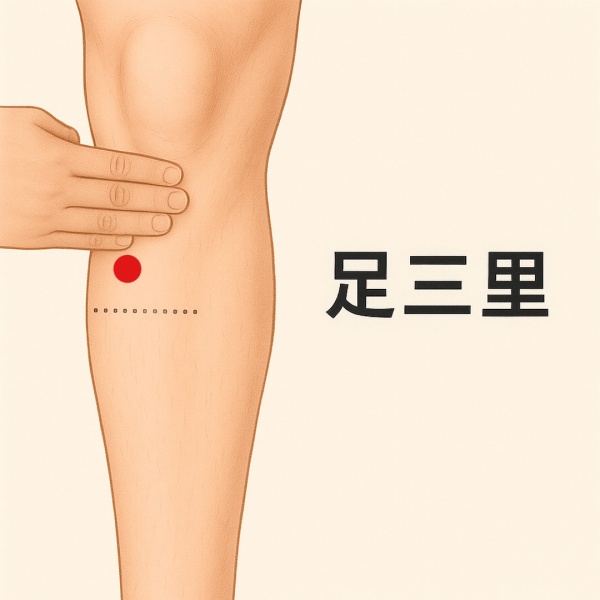

代表的なツボには、

「肩井(けんせい)」「風池(ふうち)」「天柱(てんちゅう)」などがあり、

これらを刺激することで肩や首の血流が改善し、温かさと軽さを感じる方が多くいらっしゃいます。

4. セルフケア・日常習慣でできる予防・改善法

整体や鍼灸の施術と併せて、日常の小さな工夫が肩こり予防に大きく役立ちます。

✅ 温める習慣をつける

・首元を冷やさないようにストール・ネックウォーマーを活用

・就寝前にゆっくり入浴して体を芯から温める

・ホットタオルで肩や首を温めるのも効果的

✅ こまめに体を動かす

・デスクワーク中は1時間に1回、肩回しや首のストレッチをする

・軽いウォーキングで全身の血流を促進

・姿勢を正して深呼吸するだけでも筋肉の緊張は緩みます

✅ 食事・睡眠のリズムを整える

・冷たい飲み物や食事を控え、体を温める食材を意識

・睡眠不足は自律神経の乱れを招くため、規則正しい生活を

5.寒い季節を乗り切るために再発予防とメンテナンス

肩こりは、「痛みを感じたときだけケアする」よりも「定期的に整える」ことが大切です。

寒い時期は特に、体が冷えやすく筋肉が硬直しやすいため、

整体や鍼灸で定期的に血流と姿勢を整えることで、肩こりを未然に防ぐことができます。

また、寒い季節は気づかないうちに呼吸が浅くなり、

肩や背中の筋肉がこわばりやすくなります。

深い呼吸を意識し、“温めて・動かして・整える”を日常の習慣にすることが、

寒い冬を快適に過ごすポイントです。

★肩こりに関する詳細はこちら