🌿 寒暖差による体調不良の原因と対策 〜季節の変わり目に起こる“なんとなく不調”の正体〜

朝晩は冷え込むのに、日中は汗ばむほど暑い──

そんな「寒暖差の激しい時期」に、

「なんとなくだるい」「頭が重い」「肩がこる」「眠りが浅い」

と感じたことはありませんか?

実はそれ、**寒暖差による体調不良(=寒暖差疲労)かもしれません。

💡 寒暖差疲労とは?

寒暖差疲労とは、気温の急激な変化に体がうまく対応できなくなることで起こる不調のことです。

たとえば、

-

朝晩の気温差が大きい春や秋

-

室内外の温度差が激しい夏の冷房環境

-

冬場の暖房と屋外の冷気の出入り

などで、私たちの体は思っている以上にストレスを受けています。

体温を一定に保とうと、体の中では**自律神経(交感神経と副交感神経)**がフル稼働していますが、

急な気温変化が続くと、その切り替えが追いつかず、

「自律神経のバランスの乱れ」が起こります。

この乱れが、「だるさ」「頭痛」「めまい」「肩こり」「不眠」などの不調として現れるのです。

🌡️ なぜ季節の変わり目に多いの?

季節の変わり目は、

・朝晩の冷え込み

・日中の暑さ

・湿度や気圧の変化

といった環境の変動が大きく、体温調節に大きな負担がかかります。

また、日照時間の変化や生活リズムの乱れも重なり、

自律神経やホルモンバランスが乱れやすくなるのです。

特に、

-

デスクワークやスマホ時間が長い方

-

睡眠不足・運動不足の方

-

冷え性やストレスを抱えやすい方

は、この「寒暖差ストレス」に敏感に反応しやすい傾向があります。

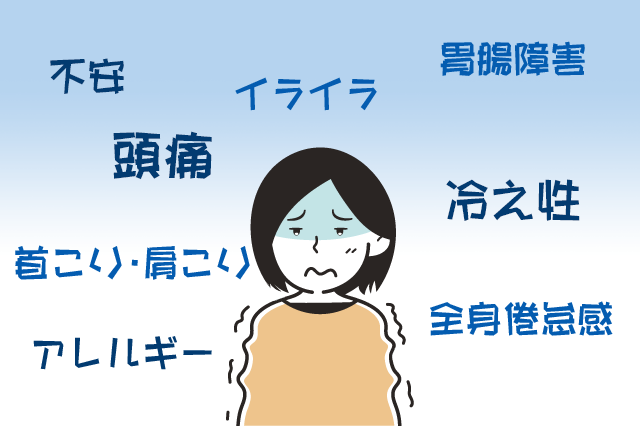

🧠 こんなサインが出ていませんか?

-

朝から疲れている

-

頭が重い、集中できない

-

肩こり・首こりがつらい

-

手足が冷える

-

眠りが浅い、寝てもスッキリしない

これらはすべて、自律神経がオーバーワークになっているサインです。

放っておくと、慢性的な疲労感や免疫低下にもつながることがあります。

🌿 寒暖差疲労は“体からのSOS”

「寒暖差で体調を崩すなんて大げさ…」と思うかもしれません。

ですが、体は常に気温・湿度・光などの外的環境を感じ取り、

それに合わせて呼吸・血流・発汗などをコントロールしています。

つまり寒暖差疲労は、体が環境変化に耐えきれずに出しているSOSサインなんです。

🧩 なぜ寒暖差で体調を崩すのか? 〜体のメカニズムをやさしく解説〜

🔸 自律神経の乱れ

人の体は、交感神経と副交感神経という2つの神経がバランスを取りながら、

体温・血圧・呼吸・内臓の働きをコントロールしています。

寒い時は交感神経が働いて血管を収縮させ、体温を逃がさないようにし、

暑い時は副交感神経が働いて血管を広げ、汗を出して体を冷やします。

しかし、気温の変化が激しいとこの切り替えがうまくいかず、

自律神経が疲れてしまうのです。

🔸 血流の乱れと筋肉のこわばり

寒暖差によって血管が頻繁に縮んだり広がったりすることで、

血流の流れが悪くなり、体の深部まで酸素や栄養が届きにくくなります。

その結果、

-

肩こり

-

頭痛

-

手足の冷え

-

だるさ

などが生じやすくなります。

特に、デスクワークなどで体を動かさない時間が長い人は要注意です。

🔸 ホルモン・免疫の乱れ

自律神経とホルモン分泌は密接に関係しています。

寒暖差のストレスが続くと、ホルモンのバランスも崩れやすく、

免疫機能の低下や肌荒れ、睡眠の質低下などにもつながります。

💫 寒暖差による主な症状

-

慢性的な疲労感

-

頭痛・めまい・耳鳴り

-

肩こり・腰痛

-

不眠・寝つきの悪さ

-

手足の冷え・むくみ

-

胃腸の不調

-

気分の落ち込み・イライラ

これらはどれも、寒暖差による自律神経の乱れが引き金となるケースが多いです。

🌸 日常でできる寒暖差対策

🧥 衣服で温度調整を

-

重ね着でこまめに調節する

-

首・手首・足首を冷やさない

-

冷房の効いた室内ではストールなどを活用

🛁 入浴・温熱ケア

-

38〜40℃の湯船に10〜15分浸かる

-

寝る前に足湯で体を温める

-

シャワーだけで済ませない

温めることで副交感神経が優位になり、睡眠の質も向上します🌙

🥗 栄養・食事の工夫

-

タンパク質・ビタミンB群・ミネラルを意識的に摂取

-

温かいスープや根菜類で体を中から温める

-

水分補給を忘れずに(冷たい飲み物より常温がおすすめ)

🚶♀️ 軽い運動・ストレッチ

-

朝のウォーキングや深呼吸で自律神経をリセット

-

肩回し・首ストレッチで血流改善

-

筋肉を動かすことで体温調節力も高まります

🧘♀️ リラックス習慣を取り入れる

-

深呼吸や瞑想で副交感神経を優位に

-

寝る前のスマホ・PC使用を控える

-

ハーブティーやアロマでリラックス

⚠️ 注意したいポイント

-

急な温冷刺激(冷房の強風、サウナ直後の冷水など)は避ける

-

強い疲労や発熱があるときは無理をしない

-

体調不良が長引く場合は、医療機関へ相談を

🪡 鍼灸・温熱療法でのアプローチもおすすめ

鍼灸治療では、

・自律神経のバランス調整

・血流改善

・筋肉の緊張緩和

などを目的に施術を行います。

特に寒暖差で自律神経が乱れた方には、

ツボ刺激や温灸による温熱刺激が有効です。

🌿 まとめ 〜寒暖差に負けない体をつくる〜

寒暖差による不調は、体が環境変化に必死で適応しようとしているサインです。

自律神経・血流・生活習慣を整えることで、少しずつ改善していきます。

-

衣服・入浴・食事・運動の4つのバランスを意識

-

日常の小さな工夫で、自律神経を守ることができます✨

-

不調が続く場合は、鍼灸や理学療法など専門的ケアも検討しましょう。

季節の変わり目を上手に乗り越えて、心も体も快適に過ごしましょう🌸