なぜ効く?アロマオイルマッサージの効果と適応症状|脳と体への作用

1. なぜ効くの?アロマオイルマッサージの2つの医学的メカニズム

「アロマ=ただの良い匂い」だと思っていませんか? 実は、アロマオイルマッサージは、植物の薬効成分を体に取り入れる**「科学的な自然療法」**です。なぜ体に変化が起きるのか、その理由は主に2つのルートがあります。

ルート① 0.2秒で脳へ直行!「嗅覚」からの自律神経調整

鼻から吸い込んだ香りの成分は、電気信号となってわずか0.2秒で脳の**「大脳辺縁系(だいのうへんえんけい)」に届きます。 ここは、人間の「本能」や「感情」を司る部分であり、さらにその奥にある「視床下部(ししょうかぶ)」**に直接作用します。

視床下部は、自律神経やホルモンバランスをコントロールする**「体の司令塔」です。 つまり、理性で「リラックスしよう」と努力しなくても、香りを嗅ぐだけで脳が強制的に「休息モード(副交感神経優位)」へと切り替わる**のです。これが、ストレスケアにアロマが最強と言われる理由です。

ルート② 皮膚から血液へ浸透!「経皮吸収」による薬理作用

一般的なマッサージオイルと違い、精油(エッセンシャルオイル)の成分は分子が非常に小さいため、皮膚の毛穴や汗腺を通り抜けて、毛細血管に入り込みます(経皮吸収)。

血管に入った有効成分は、血液に乗って全身を巡り、それぞれの成分が持つ力(鎮痛作用、抗炎症作用、血行促進作用など)を体の内側から発揮します。 マッサージによる「物理的な刺激」と、オイルによる「化学的な作用」の掛け算で、効果を最大化させるのがアロマオイルマッサージの特徴です。

2. 具体的に何が変わる?アロマオイルマッサージの3大効果

「結局、何に効くの?」という疑問にお答えします。 医療や介護の現場でも導入されているアロマセラピーには、大きく分けて3つの効果が期待できます。

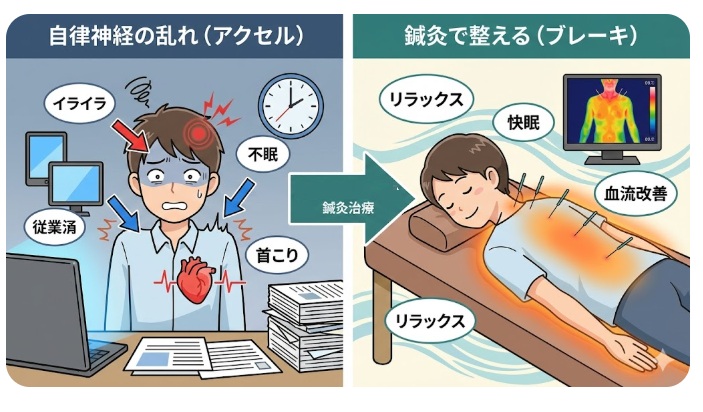

① 自律神経・メンタルケア(「脳」の疲れを取る)

現代人の不調の多くは、交感神経(興奮・緊張)が働きすぎていることが原因です。 アロマの香りと、人の手によるタッチセラピー効果(幸せホルモン「オキシトシン」の分泌)により、高ぶった神経を鎮めます。

-

期待できること: 不眠の解消、イライラの鎮静、深いリラクゼーション、抗うつ的な効果。

② 循環改善・デトックス(「水」の滞りを流す)

アロマオイルマッサージは、リンパの流れに沿って優しく流す手技(リンパドレナージュ)が基本です。 筋肉のポンプ作用を助け、体内に溜まった老廃物や余分な水分を排出します。

-

期待できること: むくみ(浮腫)の劇的改善、冷え性の緩和、免疫力アップ、代謝向上。

③ 疼痛緩和・筋肉疲労(「体」の痛みを和らげる)

精油の中には、湿布薬のように「炎症を抑える」「痛みを和らげる」成分が含まれているものがあります。 ガチガチに固まった筋肉の緊張を緩め、血行不良による痛みを改善します。

-

期待できること: 頑固な首肩こり、腰痛、筋肉痛、生理痛やPMS(月経前症候群)の緩和。

3. あなたの悩みは適応?アロマが推奨される症状チェックリスト

「私の症状で受けてもいいのかな?」と迷っている方へ。 以下のような症状がある場合、一般的なマッサージよりもアロマオイルマッサージが適している可能性が高いです。

【心・神経系の不調】

-

寝ても疲れが取れない、朝スッキリ起きられない(睡眠の質低下)

-

常に頭の中が忙しく、リラックスする方法がわからない

-

理由もなくイライラしたり、不安になったりする

-

病院の検査では「異常なし」と言われたが、調子が悪い(不定愁訴)

【身体・運動器の不調】

-

夕方になると足がパンパンにむくむ、靴がきつい

-

手足の冷えがひどい

-

慢性的な首こり・肩こりで、頭痛がすることもある

-

便秘や胃腸の調子が悪い(ストレスでお腹を壊しやすい)

【女性特有の悩み】

-

生理前のイライラや腹痛(PMS)が辛い

-

更年期によるホットフラッシュや動悸がある

-

ホルモンバランスの乱れによる肌荒れ

4. 症状別!プロが選ぶおすすめ精油(エッセンシャルオイル)の選び方

アロマの効果を高める鍵は、**「今の自分の症状に合った精油」**を選ぶことです。

ストレス・不眠で「脳を休めたい」なら

-

ラベンダー: 自律神経のバランスを整える万能選手。深い安眠へ導きます。

-

ベルガモット: 紅茶のアールグレイの香り。抑うつ気分を晴らし、心を明るくします。

-

サンダルウッド(白檀): 呼吸を深くし、執着を手放して心を落ち着かせます。

肩こり・腰痛で「筋肉をほぐしたい」なら

-

ローズマリー: 血行を促進し、筋肉のコリを温めてほぐします。「若返りのハーブ」とも呼ばれます。

-

レモングラス: 血管を広げ、筋肉痛の原因となる乳酸を流す働きがあります。スポーツ後の疲労にも最適。

-

マジョラム: 体を温める効果が高く、冷えからくる痛みに特におすすめです。

むくみ・デトックスで「スッキリしたい」なら

-

ジュニパーベリー: 「体内の浄化」が得意。余分な水分や老廃物の排出を促します。

-

グレープフルーツ: 脂肪燃焼を助け、リンパの流れを促進します。リフレッシュ効果も抜群。

-

サイプレス: 静脈やリンパのうっ滞を除去し、足のむくみを除去します。

女性ホルモンの乱れを「整えたい」なら

-

ゼラニウム: ホルモン分泌の調整作用があり、PMSや更年期の不調に寄り添います。

-

クラリセージ: 女性特有の不安感や、生理痛の緩和に役立ちます(※妊娠中は使用不可)。

アロマオイルマッサージは、香りを楽しむだけの贅沢ではありません。 植物の力を借りて、乱れた自律神経や身体機能を**「元に戻す」ための治療的なアプローチ**です。 「なんとなく不調」を感じている方は、ぜひ一度プロの手によるアロマセラピーを体感してみてください。