鍼灸とは?仕組み・効果・適応症を専門家がやさしく解説

1. 鍼灸とは何か:起源・しくみ・基本の考え方

鍼灸(しんきゅう)は、鍼(はり)や灸(きゅう)を使って体の特定の「ツボ(経穴)」を刺激し、体のバランスを整える伝統的な治療法です。

東洋医学では「気(エネルギー)の流れを整える」とされ、西洋医学的にも神経や血管を刺激することで痛みを和らげ、血流や免疫機能を改善する効果があると考えられています。

現在では、肩こりや腰痛などの運動器の不調だけでなく、自律神経の乱れや不眠、ストレスなど幅広い分野で使われています。

2. 鍼灸で期待できる主な効果:どの症状・目的に効くか

鍼灸は症状の根本改善だけでなく、体質を整えることで再発を防ぐという目的でも活用されています。

-

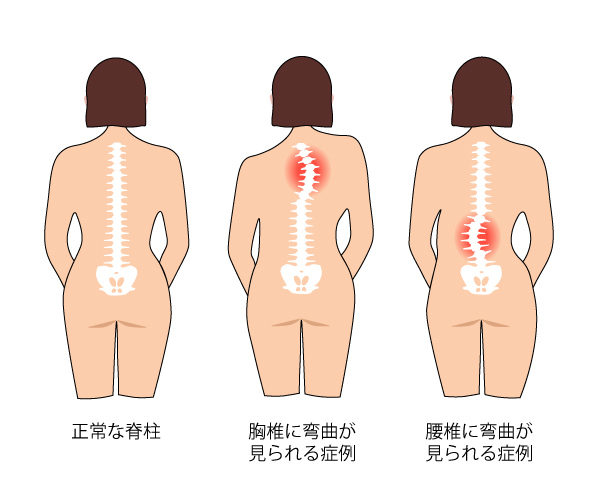

痛みの緩和:肩こり、腰痛、頭痛、膝関節痛、神経痛など

-

自律神経の安定:ストレスや緊張を和らげ、睡眠の質を高める

-

血流・免疫機能の改善:冷え性や疲労回復、免疫力アップに役立つ

-

不定愁訴への対応:病院では異常が見つからない倦怠感、めまい、食欲不振など

-

美容分野:美容鍼による肌質改善やリフトアップ効果

3. 科学的根拠とその限界

近年は、世界各国で鍼灸の科学的な研究も進められています。

-

鎮痛効果は最も研究が進んでおり、神経伝達物質(エンドルフィンなど)の分泌を促して痛みを和らげる作用が報告されています。

-

炎症を抑える作用や自律神経への影響も報告されており、慢性的なストレスや不眠への効果も期待されています。

-

一方で、偽鍼(プラセボ鍼)と差が小さいという研究もあり、効果がすべての人に必ず現れるわけではありません。

-

症状によって科学的根拠の強さに差があるため、「万能」ではないことを理解しておくことが大切です。

4. 安全性・リスク・注意点

鍼灸は適切に行えば非常に安全性の高い治療法です。

-

ごくまれに内出血や軽い痛み、だるさが出ることがありますが、多くは一時的で自然に回復します。

-

感染対策として使い捨て鍼を使用する施術所を選びましょう。

-

妊娠中・発熱時・重い持病がある方は、事前に医師や施術者に相談が必要です。

-

安全性のためには、**国家資格を持つ鍼灸師(はり師・きゅう師)**が在籍する施設を選ぶことが大切です。

5. 実践編:鍼灸治療を受ける流れと家庭でできる補助ケア

-

初回は、問診・触診で体調を丁寧に確認し、症状に合わせて治療計画を立てます。

-

治療頻度は週1〜2回から始め、症状が落ち着いたら間隔を空けていくのが一般的です。

-

1回あたりの所要時間は30〜60分程度が目安です。

-

効果を高めるために、自宅でのツボ押しやストレッチ、睡眠・食事・姿勢などの生活習慣改善もあわせて行うとより効果的です。

6. 注目研究・最新トピックス

-

鍼灸と運動療法や薬物療法を併用することで相乗効果があるとする研究が増えています。

-

美容鍼や自律神経ケアなど、健康と美容の両面を目的にした新しいアプローチも注目されています。

-

神経科学や画像診断を使って鍼刺激による脳・神経活動の変化を可視化する研究も進行中です。

7. まとめ:鍼灸を活かすためのポイント

-

鍼灸は、痛みや不調を和らげると同時に体質を整えることが目的

-

効果を出すには継続性と正しいタイミングが大切

-

国家資格を持つ信頼できる施術者を選ぶことで安全に受けられる

-

鍼灸だけに頼るのではなく、生活習慣の改善と組み合わせて総合的に取り組むことで効果を高められます