急な気温の上昇で疲労感やだるさを解消する方法

1. はじめに:急な気温の上昇と体調不良

急に気温が上昇すると、体がその変化に適応できず、だるさや疲労感を感じることがよくあります。特に、春から初夏にかけて、温暖な日が続いたり、突然の暑さがやってきたりすることがあります。このような気温の急激な変化に体がついていけず、体調不良を感じることが増えます。

これらの症状は「寒暖差疲労」や「気象病」と呼ばれ、自律神経が乱れることが原因です。気温差や湿度の急激な変化が自律神経を刺激し、体調にさまざまな影響を与えることがあります。この記事では、急な気温の上昇による体調不良の原因と、その解消法について詳しく解説します。

2. 急な気温の上昇による体調不良の原因

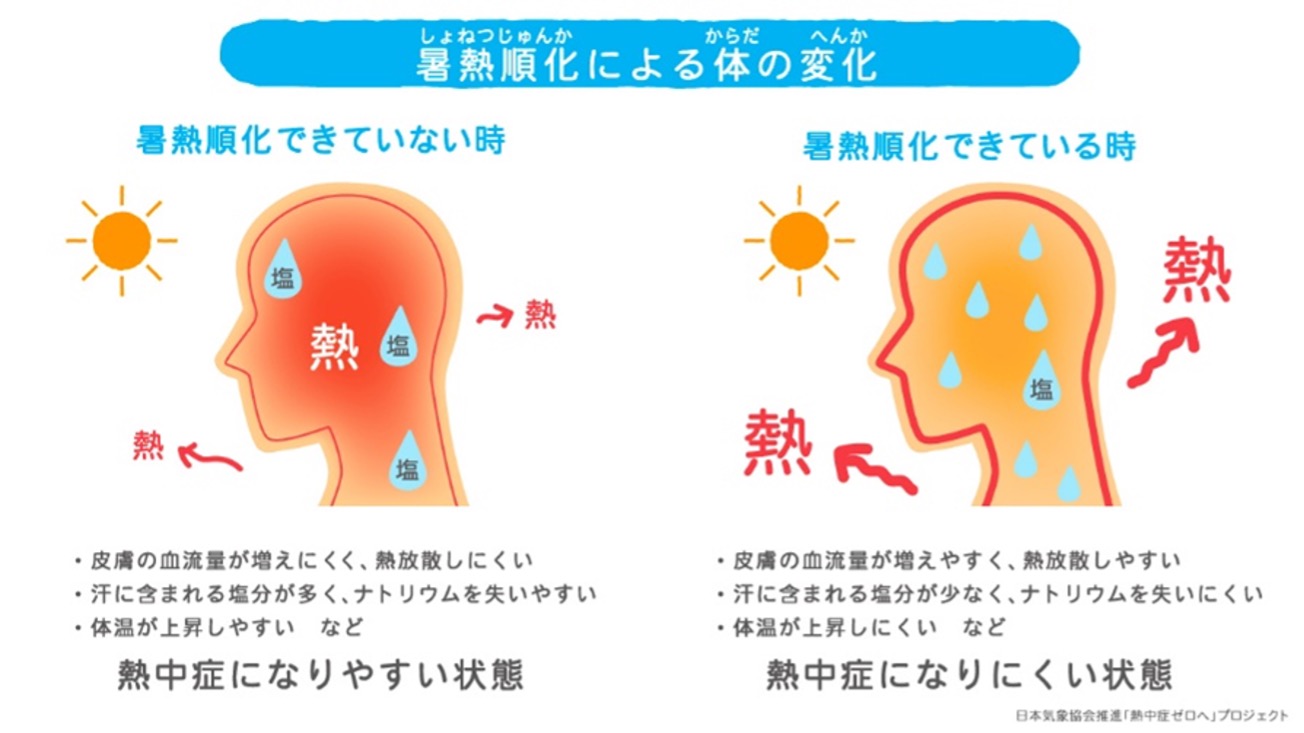

急な気温の上昇が体調不良を引き起こす主な原因は、自律神経の乱れです。自律神経は体温調節や内臓の働きを調整しているため、気温が急激に変わると体調に影響を及ぼします。

2.1 自律神経の乱れ

自律神経には、体を活発にさせる交感神経と、リラックスさせる副交感神経の2種類があります。急激な気温の上昇により、交感神経が優位になり、体が緊張状態に入ります。これによって、体温調整がうまくいかなくなり、だるさや疲れを感じやすくなります。自律神経のバランスが崩れることで、血行不良や代謝の低下も引き起こされ、疲労感や体調不良を感じることが多くなります。

2.2 血行不良

急な気温の変化が体に与える影響として、血行不良もあります。暑い日には体が温まり、血管が拡張しますが、寒暖差が激しいと血液の流れが乱れ、体の一部に血液が滞ることがあります。これによって、足元のむくみや、肩こり、腰痛などが引き起こされやすくなります。

3. 急な気温の上昇で感じる疲れやだるさの解消法

急な気温の上昇による疲れやだるさを解消するためには、いくつかの方法を実践することが効果的です。体調が崩れる前に、日常的に取り入れやすい方法を試してみましょう。

3.1 こまめな水分補給

暑くなると、汗をかきやすくなり、体の水分が不足しやすくなります。水分不足が続くと、体調不良を引き起こしやすいため、こまめに水分を摂取しましょう。水やスポーツドリンクでこまめに水分補給をすることで、体の温度調節がしやすくなり、だるさを防ぐことができます。

3.2 休憩と体を冷やす

長時間の外出や活動中には、適度に休憩を取りましょう。また、顔や首を冷たいタオルで冷やすことが、体温の調節をサポートします。外出中に暑さを感じたときは、日陰に避難したり、冷房の効いた場所で休んだりすることも大切です。

3.3 軽い運動の実施

軽い運動をすると、血行が促進され、疲労感を軽減することができます。ウォーキングやストレッチなどの簡単な運動は、気温の変化による体調不良を改善する効果があります。また、適度な運動は心身をリフレッシュさせ、ストレスを軽減するためにも役立ちます。

3.4 睡眠の質を向上させる

気温が上がると、寝苦しくなり、睡眠の質が低下することがあります。快適な睡眠環境を整え、ぐっすりと眠ることが大切です。寝室の温度や湿度を調整し、質の良い睡眠を取ることで、体調をしっかりと回復させ、翌日への疲れを残さないようにしましょう。

4. 寒暖差疲労の解消法

寒暖差疲労を解消するためには、以下の方法を取り入れて、体調を整えましょう。

4.1 温かい飲み物の摂取

体を内側から温めることで、血行が良くなり、寒暖差による不調を和らげることができます。温かい飲み物、例えばハーブティーや生姜湯などを摂取することで、リラックス効果も得られます。

4.2 軽い運動の実施

ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は、血行を良くし、体温調節をサポートします。体が温まり、汗をかくことで、体内の温度バランスが整いやすくなります。

4.3 入浴によるリラックス

ぬるめのお湯にゆっくりと浸かることで、副交感神経が優位になり、リラックスできます。温かいお風呂は体を温めるだけでなく、精神的なストレスも軽減する効果があります。

4.4 ツボ押しやマッサージ

「内関」などのツボを押したり、軽いマッサージを行うことで、自律神経のバランスを整えることができます。体のこわばりをほぐし、リラックス効果を高めましょう。

5. まとめ:急な気温の変化に適応するためのケア

急な気温の上昇で感じるだるさや疲れは、寒暖差疲労や自律神経の乱れが原因です。しかし、適切なケアを行うことで、症状を和らげ、快適な日々を過ごすことができます。こまめな水分補給、休憩、軽い運動、睡眠の質を意識することで、体調を維持することができます。

気温の変化に体を適応させるために、日常的に自分に合った方法を取り入れ、心身ともに健康な状態を保つことが大切です。体調を整え、元気に過ごしましょう!