頭皮のかたさを改善!鍼灸で健康的な頭皮とリラックス効果を実現する方法

頭皮のかたさは、日常的なストレスや生活習慣、筋肉の緊張などによって引き起こされることがあります。特に、長時間のデスクワークや不規則な生活が続くと、頭皮の血行が悪くなり、硬さを感じることが増えるでしょう。こうした頭皮のかたさは、髪の毛の健康に悪影響を及ぼし、髪の毛の成長を妨げることがあります。そこで、鍼灸治療は、頭皮のかたさを解消する効果的な方法として注目されています。この記事では、頭皮のかたさの原因と、その改善方法としての鍼灸の効果、さらに自宅でできるケア方法について解説します。

1. 頭皮のかたさの主な原因

◆血行不良

長時間同じ姿勢でいることや、運動不足が原因で血液の循環が悪くなり、頭皮に十分な栄養や酸素が届かなくなります。これが頭皮のかたさを引き起こす大きな原因となります。

◆ストレス

ストレスが長期間続くと、身体が緊張し、自律神経のバランスが崩れます。特に、首や肩、顔の筋肉が緊張しやすくなり、頭皮にもその影響が及びます。これにより、頭皮の筋肉が硬直し、かたさを感じるようになります。

◆不適切なヘアケア

過度に強いシャンプーや不適切なヘアスタイリング、髪を引っ張ることが頭皮に負担をかけ、硬くなる原因となることがあります。また、ヘアケア製品に含まれる化学成分が頭皮に刺激を与えることもあります。

◆生活習慣の乱れ

不規則な食生活や睡眠不足も頭皮のかたさを引き起こす要因です。栄養が足りていないと、頭皮の健康に悪影響を与え、かたくなることがあります。

2. 鍼灸による頭皮のかたさ改善のメカニズム

◆血行促進

鍼灸は、体内の血流を改善する効果があります。頭皮に鍼を打つことで、血行が良くなり、酸素や栄養が頭皮に十分に届くようになります。これにより、頭皮のかたさが解消され、髪の毛の成長を促進します。

◆筋肉の緊張緩和

鍼灸は、筋肉をリラックスさせる効果があります。特に頭部や首の筋肉が緊張している場合、鍼灸を用いてその緊張をほぐし、頭皮の柔軟性を取り戻します。これにより、頭皮のかたさを軽減することができます。

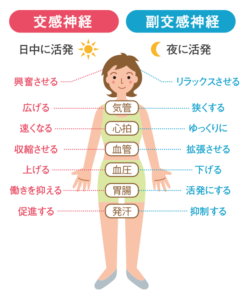

◆自律神経の調整

鍼灸は、リラックス効果を促進し、自律神経のバランスを整えます。ストレスが原因で頭皮が硬くなっている場合、鍼灸が自律神経を調整し、緊張を和らげます。これにより、頭皮の血流が改善され、かたさが解消されます。

3. 自宅でできる頭皮ケアと予防法

◆頭皮マッサージ

自宅でできる簡単な頭皮ケアとして、頭皮マッサージがあります。指の腹を使って優しく頭皮をマッサージすることで、血行が促進され、頭皮のかたさを軽減できます。マッサージは毎日5〜10分程度行うのが効果的です。

◆適切なシャンプー方法

頭皮に優しいシャンプーを選び、強い力で洗わないようにしましょう。また、ぬるま湯で優しく洗うことが重要です。シャンプー後には、頭皮用のトリートメントやオイルを使用して、保湿を行いましょう。

◆ストレッチと深呼吸

ストレスが原因で頭皮が硬くなっている場合、リラックスが大切です。深呼吸や簡単なストレッチを行うことで、リラックスでき、筋肉の緊張を和らげることができます。

◆生活習慣の見直し

規則正しい生活と十分な睡眠を取ることが、頭皮の健康に欠かせません。栄養バランスの取れた食事を摂り、体を休める時間を作ることが、頭皮のかたさを予防するためには重要です。

4. まとめ

頭皮のかたさは、血行不良や筋肉の緊張、ストレスなどが原因で引き起こされます。これを改善するためには、立川の鍼灸院での専門的な治療が効果的です。鍼灸は、血流促進や筋肉の緊張緩和、自律神経の調整などを通じて、頭皮の柔軟性を取り戻します。また、自宅でできる頭皮ケアや生活習慣の改善も併せて行うことで、より良い結果を得ることができます。頭皮のかたさが気になる方は、鍼灸院を訪れて、専門的なケアを受けてみてください。