1. はじめに

「夜、なかなか寝つけない」「朝起きてもだるさが抜けない」

そんな悩みを抱えていませんか?

現代社会では、仕事や人間関係のストレス、生活リズムの乱れなどから、自律神経が乱れて体調を崩す人が増えています。

自律神経は私たちの体を24時間コントロールしている大切な神経ですが、バランスが崩れると心身にさまざまな不調が現れます。

こうした自律神経の乱れによる不調に対して、近年**「鍼灸(しんきゅう)」が効果的なケアとして注目**されています。

鍼灸は、体にある特定のツボを刺激することで自律神経のバランスを整え、自然治癒力を引き出す伝統的な治療法です。

この記事では、

-

自律神経が乱れる原因や症状

-

鍼灸が自律神経に与える効果

-

自宅でできるセルフケア方法

まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

「眠れない」「だるい」と感じたら、ぜひ参考にしてみてくださいね。

2. 自律神経とは

私たちの体は、意識しなくても呼吸したり、心臓が動いたり、食べ物を消化したりしています。

これらの働きをコントロールしているのが、自律神経です。

2.1 交感神経と副交感神経の役割

自律神経は大きく分けて2つあります。

-

交感神経:体を活動モードにする神経(昼間に優位)

-

副交感神経:体を休息モードにする神経(夜に優位)

この2つがバランスよく切り替わることで、体は健康な状態を保っています。

たとえば、日中に交感神経が働くことで集中力が高まり、夜には副交感神経が働いてリラックスして眠れる、というサイクルが理想的です。

2.2 自律神経が乱れる原因

現代人は、さまざまな要因で自律神経のバランスを崩しやすくなっています。

これらが続くと、交感神経ばかりが優位になり、副交感神経に切り替わりにくくなり、リラックスできない状態が続いてしまいます。

3. 自律神経の乱れによる主な症状

自律神経が乱れると、さまざまな不調が現れます。代表的なものを紹介します。

-

不眠・眠りが浅い

夜になっても体が興奮状態から抜けず、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたりします。

-

慢性的なだるさ・疲労感

寝ても疲れが取れず、常に体が重く感じる状態が続きます。

-

頭痛・めまい

血流や神経の働きが乱れることで、頭痛やふらつきが起こることも。

-

胃腸の不調

副交感神経の働きが低下すると、消化機能も落ち、食欲不振や便秘、下痢を引き起こしやすくなります。

-

動悸・息苦しさ

交感神経の過剰な働きにより、心臓がドキドキしたり、呼吸が浅くなったりすることもあります。

これらの症状が重なると、日常生活にも大きな影響を及ぼすため、早めのケアが大切です。

4. 鍼灸が自律神経に与える効果

4.1 鍼灸の科学的メカニズム

鍼灸は、体の特定のツボを刺激することで、

-

自律神経のバランスを整える

-

血行を促進する

-

リラックスホルモン(セロトニン)を増やす

といった効果が期待できます。

鍼やお灸による心地よい刺激で副交感神経が優位になり、体が自然とリラックスできる状態へ導かれます。これにより、睡眠の質が向上し、だるさや疲れも改善していきます。

4.2 鍼灸治療の流れ

一般的な鍼灸治療は、次のような流れで行われます。

-

カウンセリング(症状の確認、体質の分析)

-

脈診・腹診(体の状態をチェック)

-

鍼・灸の施術(症状や体質に合わせたツボを選択)

-

アフターケアアドバイス(生活習慣やセルフケアの提案)

個人の体調に合わせたオーダーメイドの施術が行われるため、安心して受けられます。

5. 自律神経を整えるためのツボと効能

鍼灸では、特定のツボ(経穴)を刺激することで、自律神経のバランスを整える効果が期待できます。

ここでは、代表的なツボとその効能を紹介します。

5.1 神門(しんもん)

5.2 百会(ひゃくえ)

-

場所:頭頂部、両耳を結んだ線と鼻筋の延長線が交わる場所

-

効果:自律神経を整え、頭痛やめまいの緩和にも効果的。

-

おすすめ:ストレスを感じたときにゆっくり押しましょう。

5.3 足三里(あしさんり)

6. セルフケアとしての鍼灸

日常生活でも、簡単なセルフケアで自律神経を整えるサポートができます。

6.1 お灸の使い方

自宅でできる「せんねん灸」などのお灸を使えば、ツボを温めてリラックス効果を得ることができます。

やり方:

-

使用する前に肌の清潔を保つ

-

ツボにお灸をセットし、火をつける

-

熱く感じる前に外す(無理は禁物)

⚠️火傷防止のため、温度を感じたらすぐ外しましょう。

6.2 ツボ押しのすすめ

指でツボを押すだけでも、鍼灸に似た効果が得られます。

ツボ押しのポイント:

-

息を吐きながら5〜10秒押す

-

痛気持ちいいと感じる強さで

-

朝晩1回ずつ行うと効果的

忙しい日でも、数分でできるセルフケアなのでおすすめです。

7. 鍼灸治療の実際の症例紹介

鍼灸が自律神経の不調にどのように役立ったか、実際の症例を紹介します。

7.1 不眠症改善のケース

7.2 だるさ・疲労感解消のケース

8. 鍼灸以外の自律神経を整える方法

鍼灸だけでなく、生活習慣を整えることもとても大切です。

8.1 生活習慣の見直し

-

規則正しい睡眠・食事のリズムを整える

-

朝起きたら朝日を浴びる(体内時計リセット)

-

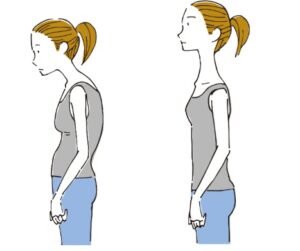

できる範囲で軽い運動を取り入れる

8.2 呼吸法・瞑想

-

腹式呼吸(鼻から吸って、口からゆっくり吐く)

-

マインドフルネス瞑想(呼吸に集中するだけでOK)

短時間でも、毎日続けることで自律神経が安定しやすくなります。

8.3 環境づくり

-

寝室を暗く静かな環境に整える

-

リラックスできる音楽やアロマを取り入れる

五感からリラックスできる空間を作ることも、自律神経を整えるサポートになります。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 鍼灸はどれくらいの頻度で受けるべき?

→ 目安は週1回。症状が落ち着いたら、2〜3週間に1回に減らすことも可能です。

Q2. すぐに効果は感じられる?

→ 施術後すぐリラックス効果を感じる人もいますが、体質改善には数回の継続が必要です。

Q3. 鍼灸に副作用や痛みはある?

→ 基本的には副作用は少なく、施術中の痛みもほとんどありません。ごくまれに軽いだるさが出る場合がありますが、自然に回復します。

Q4. 自律神経失調症と診断されていなくても鍼灸を受けていい?

→ もちろんOKです。予防や軽い不調の改善にも効果的です。

10. まとめ

自律神経の乱れによる不眠やだるさは、多くの現代人が抱える悩みです。

しかし、鍼灸で副交感神経を優位に導き、自然なバランスを取り戻すことが可能です。

この記事で紹介した

をぜひ実践して、心と体のバランスを整えていきましょう。

「最近なんとなく不調かも」と感じたら、鍼灸を取り入れてみるのも一つの選択肢です。

そして、健やかな毎日への第一歩を、今日から始めてみませんか?

「運動は苦手…」「何をやっていいかわからない…」

「運動は苦手…」「何をやっていいかわからない…」