生理痛を和らげるツボと最新セルフケア|2026年版の痛みを抑える習慣ガイド

一人で我慢しない生理痛のケア

毎月やってくる生理の時期。お腹や腰が重だるくなったり、ズキズキと痛んだりして、仕事や家事が手につかなくなることもありますよね。

2026年現在、女性の健康をテクノロジーや知識でサポートするフェムケアという考え方が広く浸透してきました。生理痛を単なる我慢でやり過ごすのではなく、自分の体からのメッセージとして受け止め、セルフケアで上手に付き合っていくことが、現代を生きる私たちにとって大切な習慣となっています。

この記事では、薬だけに頼るのではなく、体の内側から痛みを和らげるための具体的な方法を分かりやすく解説します。

第1章:なぜ生理痛は起きるのか?痛みの正体を知る

生理痛の原因は、実は一つではありません。主な要因を知ることで、自分に合った対策が見えてきます。

痛みの物質、プロスタグランジン

生理中、子宮は不要になった内膜を外に押し出すために収縮します。このとき、子宮を収縮させるプロスタグランジンという物質が分泌されます。この分泌量が多いと、収縮が強くなりすぎて激しい痛みを感じるようになります。

冷えによる血行不良

骨盤周りの血流が悪くなると、先ほどのプロスタグランジンが骨盤内に滞ってしまい、痛みが長引く原因になります。足元やお腹が冷えている人は、特にこの傾向が強まります。

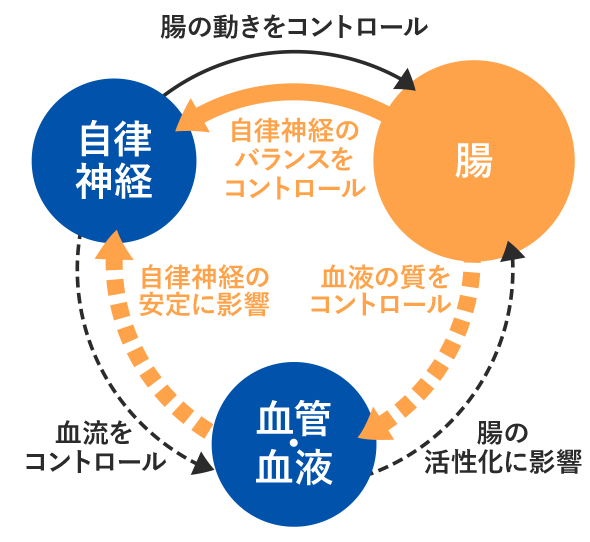

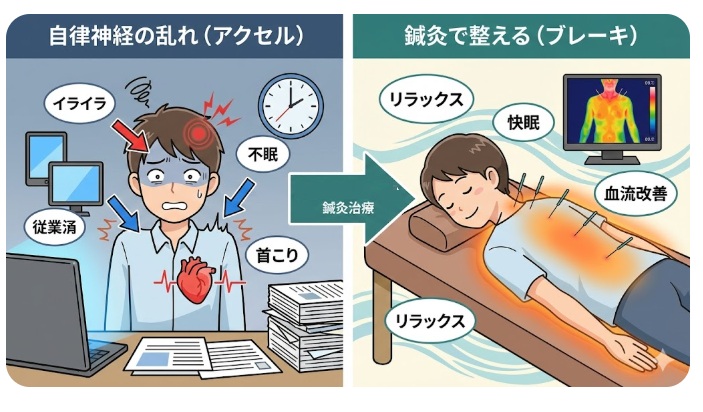

ストレスと自律神経の乱れ

精神的なストレスは自律神経を乱し、血管を収縮させます。すると血流が悪くなり、痛みの感度が高まってしまうのです。

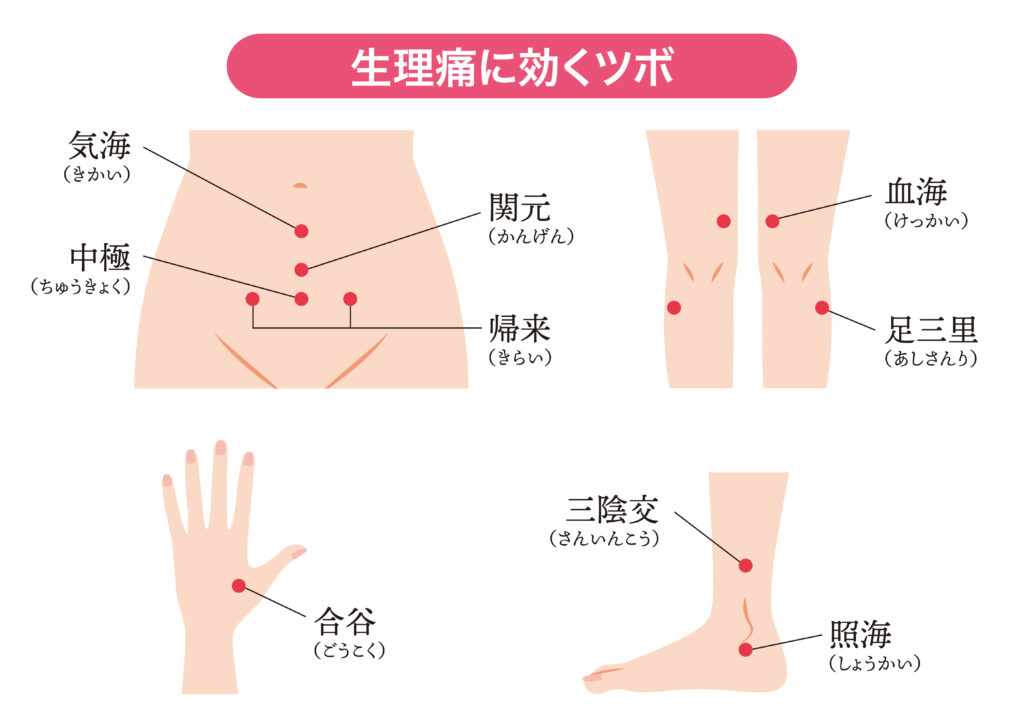

第2章:即効リセット。生理痛に効く代表的な5つのツボ

ツボ押しは、どこでも手軽にできるセルフケアの代表格です。痛気持ちいい程度の強さで、ゆっくりと息を吐きながら押してみましょう。

三陰交(さんいんこう):女性の守り神

内くるぶしの最も高いところから、指4本分上にある骨のキワです。女性特有の不調全般に効果的と言われる、非常に大切なツボです。

太衝(たいしょう):ストレスを流す

足の親指と人差し指の骨が交わる場所の、少し手前にあるくぼみです。イライラや緊張が強いときの痛みを和らげてくれます。

血海(けっかい):血の巡りを整える

膝のお皿の内側の角から、指3本分上にある場所です。その名の通り血の海を整えるツボで、血行を促進してくれます。

関元(かんげん):お腹を芯から温める

おへそから指4本分下にあるツボです。ここを温めたり優しく押したりすることで、冷えからくる痛みを緩和します。

気海(きかい):エネルギーの源

おへそから指2本分下。体全体の活力を高め、生理中の重だるい疲れをサポートしてくれます。

第3章:2026年流・生理期間を心地よく過ごすセルフケア

最新の温活知識を取り入れて、より効率的に体をケアしましょう。

効率的な温めポイント「仙骨」

お腹を温めるのは定番ですが、2026年のトレンドとして注目されているのが仙骨(せんこつ)です。お尻の真ん中にある平らな骨を温めると、骨盤内の神経や血管がダイレクトにリラックスし、痛みが劇的に和らぎやすくなります。

香りと深い呼吸

ゼラニウムやクラリセージといった、ホルモンバランスを整える香りを活用しましょう。香りを嗅ぎながら深く息を吐き出すことで、子宮の過度な緊張が解けていきます。

骨盤を緩めるヨガのポーズ

仰向けに寝て、足の裏同士をくっつけて膝を外側に開くポーズ(合蹠のポーズ)がおすすめです。骨盤周りが開くことで血流が良くなり、腰の重さが軽くなります。

第4章:食生活で見直す生理痛対策

生理中の食事は、翌月の痛みの程度を左右することもあります。

積極的に摂りたい栄養

-

マグネシウム:ナッツ類や海藻に多く含まれ、筋肉の収縮を和らげます。

-

鉄分:貧血による血行不良を防ぐために欠かせません。

-

温かい飲み物:ハーブティーや白湯で内臓から温めましょう。

生理中に控えたいもの

-

冷たい食べ物・飲み物:内臓を冷やし、血流を悪化させます。

-

白砂糖の多いスイーツ:血糖値の急激な変化は、自律神経を乱す原因になります。

第5章:注意が必要な生理痛(受診の目安)

セルフケアも大切ですが、無理は禁物です。以下のような場合は、一度婦人科を受診することをお勧めします。

-

市販の鎮痛剤を飲んでも、日常生活が送れないほど痛い。

-

年々、痛みがひどくなっている気がする。

-

生理以外の時期にも下腹部痛がある。

これらは子宮内膜症などの疾患が隠れているサインかもしれません。2026年は、自分の体を知るために婦人科をチェックアップ(定期健診)として利用する方が増えています。

まとめ:自分の体を愛おしむ習慣を

生理痛は、あなたが毎日頑張っている証拠でもあります。痛みを敵として排除するのではなく、ツボ押しや温活を通して「今日はお疲れ様」と自分の体を労わってあげてください。

小さなセルフケアの積み重ねが、毎月をより軽やかに、笑顔で過ごすための大きな力になってくれるはずです。