不規則な生活?!食いしばりと体の不調

現代の生活は、忙しさやストレス、不規則な生活リズムが日常茶飯事です。仕事のプレッシャーや対人関係、スマートフォンやパソコンの長時間使用など、心と体に大きな負担がかかります。その結果、私たちは無意識のうちに歯を強く食いしばってしまうことがあります。

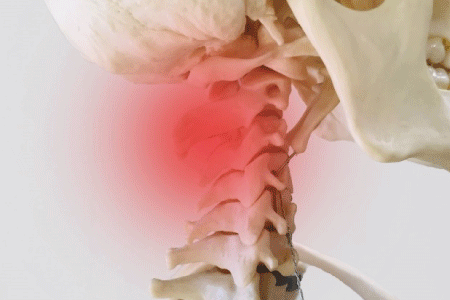

この「食いしばり」は、歯や顎に強い負荷をかけるため、歯の摩耗や亀裂、さらには顎関節症などの口内トラブルだけでなく、頭痛、肩こり、睡眠障害など全身の不調につながる可能性があるため、注意が必要です。

2. 食いしばりとは?

2.1 食いしばり(クレンチング)

食いしばりとは、無意識のうちに上下の歯を強く噛み締める状態のことをいいます。

通常、上下の歯は1~2mmほどの隙間があり、リラックスした状態では歯同士が触れないようになっています。しかし、食いしばりをしていると、この隙間がなくなり、常に歯が強く接触してしまいます。これにより、歯や顎に大きな負担がかかります。

歯ぎしり(グラインディング)

歯ぎしりは、主に寝ている間に起こるもので、上下の歯を横に擦り合わせる動作を指します。

このとき、歯が擦れ合うことで「ギリギリ」とした音がする場合もあります。長期間続くと、エナメル質(歯の表面を覆う硬い部分)が摩耗したり、歯に小さな亀裂が入ったりする原因となります。

3. 食いしばりの原因

3.1 精神的要因

食いしばりの大きな原因のひとつは、精神的なストレスや不安、緊張状態です。

例えば、仕事でのプレッシャーや対人関係の悩み、また日常生活で感じるささいな不安が、知らず知らずのうちに交感神経を刺激し、無意識のうちに歯を強く噛み締める行動(食いしばり)を引き起こします。

3.2 物理的要因

食いしばりは、口の中の物理的な問題からも起こります。

たとえば、噛み合わせがうまくいっていなかったり、歯並びに乱れがあったりすると、歯が正しく噛み合わなくなり、無理に力を入れて噛もうとするため、食いしばりが生じやすくなります。また、以前の治療で使った詰め物や被せ物がうまくフィットしていない場合も、原因の一つとなります。

3.3 生活習慣・環境要因

日々の生活習慣や周囲の環境も、食いしばりに影響します。

・睡眠不足や就寝前のカフェイン摂取

十分な睡眠が取れないと、体が疲れてリラックスできず、無意識に歯を噛みしめることがあります。また、寝る直前にカフェインを摂ると、覚醒作用でリラックスしにくくなります。

・姿勢の悪さ(猫背など)や不適切な枕の使用

長時間同じ姿勢で過ごす、または姿勢が悪いと、首や肩の筋肉が緊張し、顎にまで影響が及ぶ場合があります。不適切な枕は、首や頭の位置を悪くし、食いしばりを促す原因にもなります。

4. 基本的な予防と対策

4.1 日常生活の改善

姿勢改善

正しい姿勢を保つことは、食いしばりの予防に非常に効果的です。

・体幹トレーニング

軽いエクササイズやストレッチを取り入れて、背筋や腹筋を鍛えましょう。これにより、正しい姿勢が自然と維持できるようになります。

・猫背の改善

普段から背筋を伸ばすことを意識し、デスクワーク中も正しい姿勢を保つようにしましょう。

睡眠環境の整備

質の良い睡眠は、体全体のリラックスにつながり、無意識の食いしばりを防ぐ助けとなります。

・十分な睡眠の確保

毎日一定の時間、しっかりと睡眠を取るよう心がけましょう。

・枕の選定

自分の首や頭に合った枕を使うことで、寝ている間の首や顎の負担を軽減できます。枕の高さや素材、サポート力をチェックして、自分に最適なものを見つけましょう。

カフェイン摂取の制限

カフェインは覚醒作用があり、リラックスを妨げる原因となります。

・寝る3時間前は控える

寝る前のカフェイン摂取は避け、リラックスできる環境を整えましょう。

4.2 食事時の注意点

前歯を意識してかむ

柔らかい食事ばかりを取ると、噛むときに自然と奥歯ばかり使ってしまうことがあります。

・前歯を使う習慣

意識的に前歯でかむようにすることで、口全体のバランスが良くなり、食いしばりの癖が改善されることがあります。

・噛む動作の改善

ゆっくりとしっかりと噛むことで、歯や顎への負担を分散し、食いしばりを防ぐ効果が期待できます。

以上の予防策や対策を実践することで、歯や顎の健康だけでなく、全身のコンディションも向上する可能性があります。

忙しい現代社会の中で、まずは自分自身の体の声に耳を傾け、無理のない範囲で生活習慣を見直すことが大切です。

食いしばりの改善は一朝一夕で解決するものではありませんが、日々の小さな取り組みが確かな成果につながります。より快適で健康な毎日を目指し、ぜひ実践してみてください。

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載