春先の気温の変化がもたらす体調不良の原因と対策

1. はじめに

春先は寒暖差が大きく、気温の変化に体がついていけず、倦怠感や頭痛、不眠などの体調不良を感じる人が増えます。特に、自律神経の乱れや寒暖差疲労が影響し、毎年この時期に不調を訴える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、春先の気温変化によって引き起こされる体調不良の原因を詳しく解説し、予防・対策方法を紹介します。生活習慣の改善や食事、運動、花粉症対策まで幅広くカバーしています。

春先の気温変化に負けない体づくりができ、快適に過ごすための実践的な知識を得ることができます。日常生活に役立つ具体的なアドバイスを取り入れ、春の不調を防ぎましょう。

2. 春先の気温変化がもたらす体調不良の原因

自律神経の乱れとその影響

気温の急激な変化は、自律神経のバランスを崩す原因になります。特に、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなり、疲労感や不眠、消化不良などの不調を引き起こします。

寒暖差疲労のメカニズム

寒暖差疲労とは、気温差が大きいことで体温調節のためにエネルギーを多く消費し、体が疲れやすくなる状態を指します。これにより、倦怠感や免疫力の低下が起こりやすくなります。

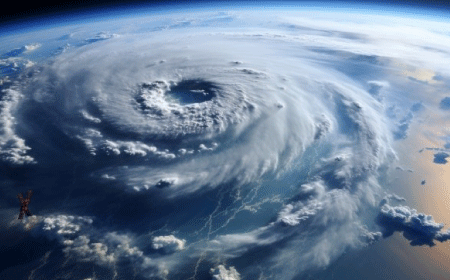

気象病(天候変化による体調不良)の概念

気象病とは、気圧や気温、湿度の変化によって引き起こされる体調不良の総称です。春先は気圧の変動が激しく、めまいや頭痛を感じる人が増えます。

花粉症との関連性

春先はスギやヒノキなどの花粉が飛散する時期でもあります。花粉症によるアレルギー症状が体調不良を悪化させることもあるため、適切な対策が必要です。

3. 主な症状とそのメカニズム

倦怠感・疲労感

エネルギー消費が増えることで、常に疲れやすい状態になります。

睡眠障害(不眠、過度の眠気)

自律神経が乱れることで、寝つきが悪くなったり、逆に日中に強い眠気を感じたりすることがあります。

精神的な不調(イライラ、気分の落ち込み)

セロトニンの分泌が減少し、ストレスを感じやすくなります。

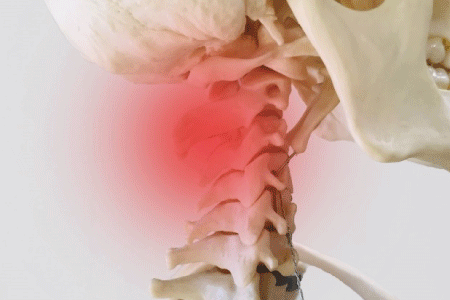

身体的な症状(肩こり、頭痛、めまい)

気圧の変化が血流を悪化させ、肩こりや頭痛、めまいを引き起こします。

4. 体調不良の予防・対策方法

生活習慣の改善

- 規則正しい生活リズムを維持し、決まった時間に寝起きする。

- 睡眠の質を高めるために寝室の環境を整える。

食生活の工夫

- たんぱく質やビタミンB群を含む食事を意識する。

- 水分補給をこまめに行い、血流を良くする。

適度な運動の推奨

- ウォーキングやストレッチで血行を促進する。

- ふくらはぎのストレッチを行い、むくみを防ぐ。

入浴習慣の見直し

- ぬるめのお湯に浸かることでリラックスし、自律神経を整える。

服装の工夫

- 重ね着を活用し、寒暖差に対応できる服装を心がける。

5. 花粉症対策

外出時の対策

- マスクや眼鏡を着用し、花粉の侵入を防ぐ。

帰宅後の対策

- 衣服や髪に付着した花粉を落としてから室内に入る。

室内環境の整備

- 空気清浄機を活用し、室内の花粉を除去する。

6. 自律神経を整える具体的な方法

深呼吸や瞑想の取り入れ

- 腹式呼吸を行うことで、副交感神経を優位にし、リラックス効果を高める。

趣味やリラクゼーションによるストレス解消

- 音楽やアロマを活用し、リラックスできる時間を作る。

自然との触れ合い(森林浴など)の効果

- 自然の中で過ごすことで、ストレス軽減や自律神経の安定が期待できる。

7. まとめ

春先の気温変化に伴う体調不良の理解と対策の重要性

春先の寒暖差は、自律神経の乱れや寒暖差疲労を引き起こし、さまざまな体調不良を招きます。しかし、適切な対策を講じることで、快適に過ごすことが可能です。

健康的な生活習慣の維持による快適な春の過ごし方

規則正しい生活、適度な運動、バランスの取れた食事を心がけることで、春の気温変化にも適応しやすくなります。ぜひ、本記事の内容を参考に、健康的な春を迎えてください。

⏬関連動画はこちら

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載