寒暖差対策と体調管理のポイントとは?

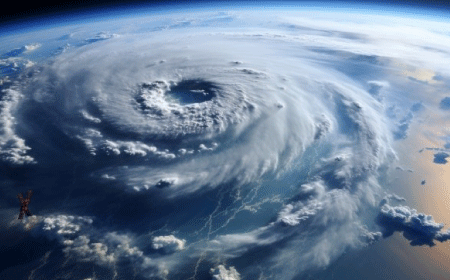

季節の変わり目や一日の寒暖差が大きくなることで、体調を崩しやすい環境にあります。特に春先や秋の朝晩は冷え込み、日中との温度差が激しく、自律神経が乱れやすくなるのが特徴です。

こうした気温差による体調不良を防ぐためには、日頃からの体調管理が不可欠です。

1. 気温変化が体調に与える影響

自律神経の乱れ

気温の変化は、自律神経に大きな影響を与えます。急激な寒暖差に対応しようと交感神経が活性化し、体は常に緊張状態に。これにより「めまい」「だるさ」「不眠」などの症状が現れるケースも少なくありません。

免疫力の低下

体温が1度下がると免疫力は約30%低下すると言われています。立川のように日中と朝晩の寒暖差が大きい地域では、気づかぬうちに体が冷え、風邪や感染症にかかりやすくなります。

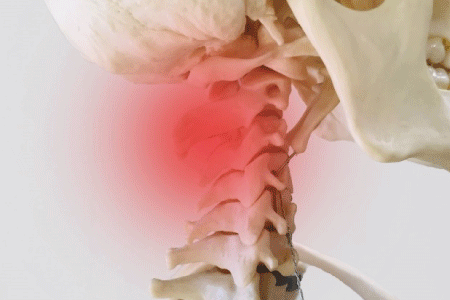

筋肉・関節の不調

冷えによって血流が悪くなると、筋肉や関節がこわばりやすくなります。「肩こり」や「腰痛」「頭痛」といった症状が増えるのもこの時期の特徴です。

2. 効果的な体調管理の方法

① 服装での温度調整

朝晩の冷え込みに対応できるよう、脱ぎ着しやすい重ね着を心がけましょう。特に首・手首・足首を温めると、全身の血流が良くなり体温調整がしやすくなります。

② 栄養バランスと水分補給

温かい食事や季節の野菜を取り入れることで、免疫力を高めることができます。冷たい飲み物は避け、常温か白湯をこまめに摂取することも大切です。

③ 定期的な軽運動

ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を日常的に取り入れることで、基礎代謝と体温を維持し、冷えに強い体をつくることができます。

④ 体温チェックと健康記録

毎日の体温を記録し、変化に気づく習慣をつけると、体調不良の予兆を察知しやすくなります。特に寒暖差が大きい日には、より注意深く管理しましょう。

3. 日常生活での具体的な実践例

① 鍼灸や整体による体質改善

自律神経の調整や冷え性改善を目的とした施術が受けられます。例えば、鍼灸治療は血流を改善し、体内のバランスを整えることで寒暖差による不調を根本からケアします。

② お風呂での温活

38〜40℃のお湯に10〜15分程度つかることで、血行が促進され、深部体温が上がります。アロマオイルや入浴剤を使えば、リラックス効果も倍増。夜の睡眠の質にも好影響を与えます。

③ 室内環境の工夫

暖房器具の使いすぎは乾燥を招くため、加湿器を活用して湿度を50〜60%に保つことが重要です。立川のように冬場の空気が乾燥しやすい地域では、インフルエンザ対策としても有効です。

4. まとめ

体調不良の多くは日々の工夫で予防できます。

- 気温差による自律神経の乱れに注意

- 衣服や食事、運動で体の内外から温める

- 定期的なケアや鍼灸治療を生活に取り入れる

気温の変化に負けず健やかに過ごせるよう、まずは「意識すること」から始めましょう。

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載