テニス肘はなぜ起こる?原因・症状・セルフケアと医療での治療法

1. はじめに:あなたの肘の痛みは「テニス肘」ですか?

「重い荷物を持つと肘の外側がズキッと痛い」「パソコン作業や料理で手首を動かすと肘がうずく」──そんな経験はありませんか?それは「テニス肘(外側上顆炎)」かもしれません。

名前の通りテニスをする人に多いとされますが、実際にはスポーツをしていない人にも起こる身近な症状です。特に30〜50代の方に多く、手や腕をよく使う仕事や家事、趣味でも発症します。早めに原因を理解し、正しく対策することが大切です。

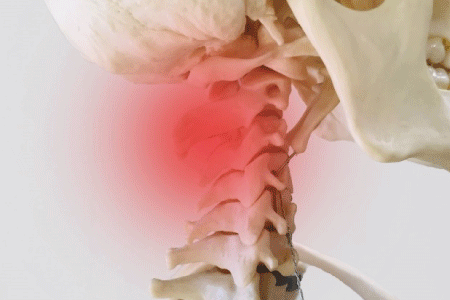

2. 症状・診断:どうして「テニス肘」と呼ばれるのか?

テニス肘は正式には「外側上顆炎」と呼ばれます。

-

痛む場所:肘の外側にある骨の出っ張り(外側上顆)

-

痛みが出る動作:手首を反らす、物をつかんで持ち上げる、雑巾を絞る、ドアノブをひねる など

-

診断方法:医師は「Cozenテスト」という手首を反らせる検査や、圧痛の有無で判断します。

テニスのバックハンドの動きでよく起こるため「テニス肘」と呼ばれますが、実際にはデスクワークや育児、調理などの日常生活動作でも発症します。

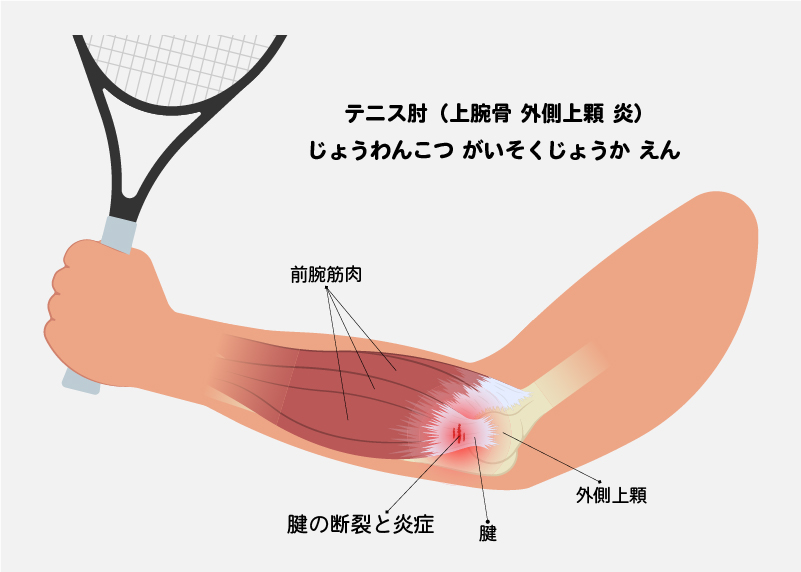

3. 原因を深掘り:なぜ起こる?3つのリスク

テニス肘の主な原因は「オーバーユース(使いすぎ)」ですが、詳しく見ると3つの要因が関わります。

-

繰り返しの負荷

手首を反らす筋肉(伸筋群)の腱に、小さな損傷が蓄積。結果として炎症や痛みが出ます。 -

柔軟性不足や筋疲労

前腕や肩回りが硬くなると、負担が肘に集中。血行不良や筋肉の疲労が悪化要因になります。 -

道具や年齢による影響

重いラケット・工具の使用、不適切なフォーム、加齢による筋力低下もリスクを高めます。

4. セルフケアの第一歩:保存療法(保存治療)

多くのテニス肘は手術をしなくても**保存療法(手術以外の治療)**で改善します。

-

安静・動作制限:無理な動作を控え、負担を減らす

-

RICE処置:痛みが強い時期は冷却し、炎症を抑える

-

ストレッチ:前腕伸筋をやさしく伸ばすことで再発予防に

-

サポーター・バンド:肘の下に巻くことで負担を分散

「痛みをゼロにしてから動かす」よりも「無理をしない範囲で動かし続ける」方が回復が早いこともあります。

5. 整体・施術アプローチ(専門的な現場から)

整骨院や鍼灸院などでは、以下のような施術が行われます。

-

筋膜リリース・マッサージで前腕の緊張を和らげる

-

超音波・電気療法で血流促進と炎症の軽減

-

テーピングで肘を安定させ、動作をサポート

-

体の使い方の指導で再発予防

痛みのある部位だけでなく、肩や姿勢の改善も含めてアプローチすることで効果が高まります。

6. 医療的アプローチ:注射から手術までの選択肢

保存療法で改善しない場合、医師による治療が検討されます。

-

ステロイド注射:炎症を一時的に抑える効果がありますが、繰り返すと腱を弱めるリスクも。

-

PRP療法(自己血小板注射):再生医療の一種で、組織修復を促す治療法。

-

手術:半年〜1年以上保存療法で改善しない場合に検討され、腱の修復や剥離部位の処置を行います。

7. 長期視点の回復:理学療法と根本ケア

再発を防ぐには、症状が落ち着いた後のケアが欠かせません。

-

理学療法:前腕筋のストレッチ、筋力強化、姿勢改善の運動

-

フォーム修正:テニスや仕事の動作を見直し、負担を減らす

-

生活習慣改善:長時間同じ姿勢を避け、定期的に休憩をとる

根本的に「使い方を変える」ことが、完治と予防の近道です。

8. まとめ:テニス肘を防ぎ、速やかに回復するために

-

肘の外側が痛むのは「テニス肘」のサイン

-

原因は「使いすぎ」「筋肉の柔軟性不足」「道具や年齢」

-

基本は安静・ストレッチ・サポーターでの保存療法

-

整体や医療の力も借りながら、根本改善と再発予防へ

「テニス肘」は放置して悪化すると長引くこともあります。違和感を感じたら、早めのケアと生活習慣の見直しが大切です。

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載