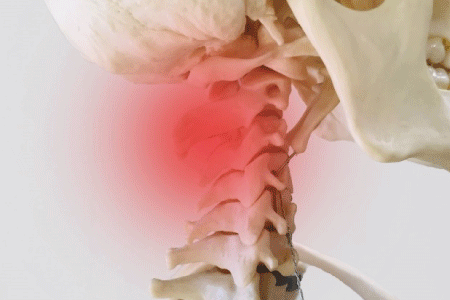

手足が冷える…その冷え、放っておくと○○が起こる?原因と対策まとめ

最近、「手足が冷たい」「体が冷えて寝つけない」という声をよく聞きませんか?

実はこの“冷え”は、現代人の多くが抱える隠れた不調のサインです。

冷房の効いたオフィス、スマホやパソコン作業の長時間化、運動不足による筋力低下…。

これらが重なることで、体の血流が悪くなり、末端(手足)まで十分な熱が届かなくなるのです。

しかも冷えは「寒い」と感じるだけでなく、

放っておくと 肩こり・頭痛・不眠・生理不順・便秘 など、全身の不調に広がることもあります。

つまり冷えとは、体が出しているSOSのサイン。

この記事では、冷えの原因から不調、改善方法までをわかりやすく解説していきます。

冷えとは、体の血液循環が悪くなり、末端や内臓まで熱が届かなくなる状態を指します。

医学的には「冷え性」と呼ばれ、女性だけでなく、最近は男性にも増えています。

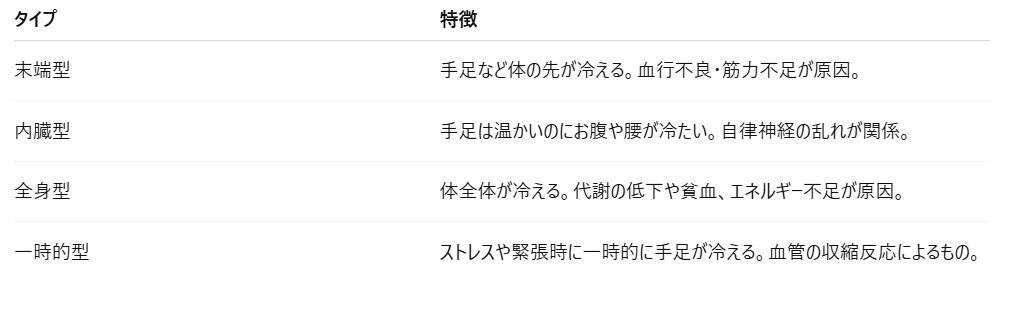

🔹冷えのタイプ

💡なぜ末端が冷えやすいのか

体は「心臓や内臓など生命維持に重要な部分を優先して温める」ため、

血流が不足すると手足など末端から冷えが出やすくなるのです。

3. 冷えが起こる主な原因・誘因

冷えには生活習慣や体質の影響が複雑に関係しています。

主な原因を5つに分けて見ていきましょう。

① 血行不良

長時間同じ姿勢を続ける、運動不足などにより、血流が滞ります。

血液は体の「熱」を運ぶため、循環が悪いと冷えが生じやすくなります。

② 筋肉量の低下

筋肉は体温を作り出す“暖房器官”。

特に下半身の筋肉が減ると、足先から冷える末端冷えが起こりやすくなります。

③ 自律神経の乱れ

ストレスや睡眠不足などで自律神経が乱れると、

血管の収縮・拡張バランスが崩れ、温度調整機能が働かなくなることがあります。

④ 食生活・生活環境

冷たい飲み物や糖質中心の食事、冷暖房の効きすぎも要注意。

体の中から冷やす習慣は、慢性的な冷えを悪化させます。

⑤ ホルモンバランスの変化

特に女性は、生理周期・妊娠・更年期などでホルモンバランスが変化し、

血流や代謝が乱れることで冷えが出やすくなります。

4. 冷えによって起こる身体の不調・末端冷えが招く症状

冷えはただ「寒い」だけではありません。

長引くと、体全体にさまざまな不調を引き起こします。

🔹冷えが引き起こす主な不調

・肩こり・腰痛・頭痛:血流不足による筋肉の硬直

・むくみ・だるさ:リンパや静脈の流れが滞る

・便秘・下痢・胃腸不良:内臓の冷えによる機能低下

・生理不順・更年期症状:ホルモンバランスの乱れ

・睡眠の質の低下:体温調整ができず眠りが浅くなる

また、手足の冷えが強い人は疲れやすく、集中力が落ちる傾向もあります。

放置すると慢性化し、冷え性が「体質」として定着してしまうこともあります。

5. 改善・セルフケア・日常習慣でできる方法

冷えを改善するには、血流を良くし、体の熱を逃さない生活習慣を整えることが基本です。

🛀 ① 体を「温める習慣」を取り入れる

・38〜40℃のお風呂に15分ほど浸かる

・入浴後に靴下・腹巻きなどで保温

・手足の「三首」(首・手首・足首)を冷やさない

🏃♀️ ② 軽い運動で血流促進

・ストレッチやウォーキングで筋肉を動かす

・デスクワークの合間に“かかと上げ運動”をする

・太もも・ふくらはぎを中心に筋力を維持

🍲 ③ 食事で内側から温める

・生姜、ねぎ、根菜類など“温活食材”を積極的に

・冷たい飲み物より常温〜温かい飲み物を

・糖分・カフェインの摂りすぎは控える

💆♀️ ④ 整体・鍼灸でのケア

整体では姿勢や骨盤の歪みを整えて血流を改善。

鍼灸ではツボ刺激で体の巡りを整え、冷えや自律神経の乱れを緩和します。

特に「三陰交」「太渓」「気海」などのツボは冷え性改善に有効です。

6. 再発予防と冷えを長く出さないために

冷えは一度良くなっても、季節や生活習慣によって再発しやすい症状です。

大切なのは、“温かい状態を維持すること”。

💡冷えを再発させないポイント

・就寝前に足湯やストレッチをしてから寝る

・エアコンの温度を急激に下げない

・日中は冷たい飲み物を避け、体温をキープ

・定期的に整体・鍼灸で体の巡りをメンテナンス

日々の積み重ねで、体は少しずつ変わっていきます。

「手足が温かい」と感じられることは、体が本来のリズムを取り戻しているサインです。

★冷え性に関する詳細はこちら

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載