肩甲骨がかたくて痛い…猫背や姿勢の悪さが原因かも?改善法を解説!

「肩甲骨のあたりがずっと重い」「背中の痛みが抜けない」「猫背が気になる」――。

そんな悩みを抱える人は少なくありません。

肩甲骨は、肩や首、背中の動きを支える重要な骨で、**“姿勢のバランスの要”**といえる存在です。

しかし現代では、長時間のデスクワークやスマホ操作などで肩甲骨がほとんど動かず、

筋肉がこわばり、血流が滞る人が急増しています。

この記事では、肩甲骨が「かたく・痛くなる」原因や、猫背との関係、

そして自宅でもできる改善方法を、専門家の視点からわかりやすく解説します。

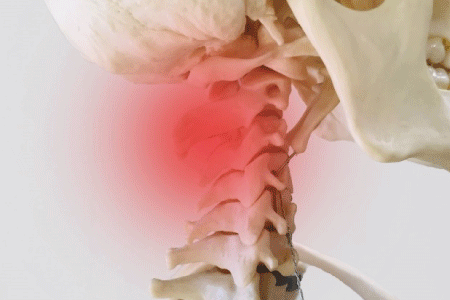

1. 肩甲骨とは?

肩甲骨は、背中の上部に左右1枚ずつある三角形の平たい骨で、

肩や腕の動きを支える土台として働いています。

本来、肩甲骨は肋骨の上をスムーズに滑るように動く“浮遊骨”ですが、

周囲を取り囲む筋肉(僧帽筋・菱形筋・肩甲挙筋・前鋸筋など)が硬くなると、動きが制限されてしまいます。

その結果、

・「背中のコリが取れない」

・「腕を上げると痛い」

・「肩甲骨の内側がズーンと重い」

といった症状につながるのです。

2. 肩甲骨がかたく・痛くなる主な原因・誘因

肩甲骨の硬さや痛みの多くは、姿勢と生活習慣の乱れから起こります。

🖥️ ① 長時間のデスクワーク・スマホ操作

前かがみ姿勢が続くと、胸の筋肉が縮み、背中の筋肉が引っ張られます。

肩甲骨が外に開いたまま固まり、背中が丸まる「猫背」姿勢に。

🧍♀️ ② 運動不足・筋力低下

肩甲骨は“動かしてこそ健康を保つ骨”。

運動量が減ると、周囲の筋肉(特に菱形筋・僧帽筋中部)が弱まり、

肩甲骨を支えきれずに動きが悪くなります。

❄️ ③ 冷え・血流不良

冷えによって筋肉がこわばると、血行が悪くなり、痛みや疲労物質が溜まりやすくなります。

肩甲骨周囲は筋肉が多く、冷えの影響を受けやすい部位です。

😣 ④ ストレス・自律神経の乱れ

ストレスが続くと交感神経が優位になり、常に筋肉が緊張状態に。

「リラックスできない=筋肉がゆるまない」状態が、慢性的な肩甲骨の硬さにつながります。

3. 肩甲骨のかたさ・痛みが引き起こす不調・猫背との関係性

肩甲骨が動かなくなると、体のバランスが崩れ、

さまざまな不調が全身に広がります。

🔹 主な影響

・首こり・肩こり・背中の痛み

・頭痛・眼精疲労・腕のしびれ

・猫背・巻き肩・呼吸の浅さ

・自律神経の乱れ・集中力の低下

特に猫背姿勢では、肩甲骨が背中に引き寄せられず「開いたまま」固定されます。

その状態が続くと、背筋が弱まり、胸が閉じて呼吸が浅くなり、

結果として疲れやすい・眠りにくいなど、全身の機能にも悪影響を及ぼします。

4. 改善・セルフケア・日常習慣でできる方法

肩甲骨をやわらかく保つためには、**「動かす・温める・姿勢を整える」**の3つが鍵です。

💪 肩甲骨はがしストレッチ

1.背筋を伸ばし、両腕を大きく回す

2肩甲骨を意識して、内側・外側に動かす

3.1日10回×2セットが目安

🧘 胸を開く姿勢リセット

1.壁に背中をつけ、後頭部・背中・お尻をぴったり付ける

2.胸を開き、深呼吸を3回

👉 猫背のリセットと姿勢改善に効果的です。

🌿 温めケア

ホットタオルや入浴などで、肩甲骨周囲をじんわり温めましょう。

血流が良くなり、筋肉がほぐれやすくなります。

5. 肩甲骨をどう整えるか?

セルフケアで改善しきれない「深いコリ」や「痛み」は、専門家の手で整えるのが効果的です。

👐 整体でのアプローチ

・肩甲骨周囲の筋膜リリース

・猫背・巻き肩矯正による姿勢改善

・背骨・骨盤のバランス調整による可動域の回復

🩸 鍼灸でのアプローチ

・肩甲骨内縁(膏肓・天宗・肩井など)への鍼刺激

・深層筋の血流促進と神経調整

・電気鍼による筋緊張のリズミカルな解放

鍼灸は、筋肉の奥深くまで届き、血行と自律神経の両方を整える効果が期待できます。

6. 再肩甲骨の動きを維持する生活習慣

一度ほぐれた肩甲骨も、何もしないとまた硬くなってしまいます。

再発を防ぐには「日常の中で動かす習慣」をつくることが大切です。

✅ 維持のコツ

・1時間に1回、肩を後ろに回す

・冷房の風が直接当たらないようにする

・正しい姿勢で座る(骨盤を立てて背筋を伸ばす)

・週1回のストレッチや整体・鍼灸でリセット

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載