ストレスで血便?東洋医学で見る“腸のSOS”と内科医が教える危険サイン

「仕事のプレッシャーが続いたあとにお腹の調子が崩れた」「下痢が続いて、ふとトイレで血がついていて驚いた」

ストレスが強いと、腸は真っ先に影響を受ける臓器のひとつ。自律神経が乱れ、消化管の動きが不安定になり、便秘や下痢を繰り返すことで、結果的に出血につながることがあります。

ただし、「ストレスだろう」と自己判断してしまうのは危険です。血便の原因は、軽い炎症から大腸ポリープ・炎症性腸疾患・大腸がんまで幅広く、腸からの“重要なSOSサイン”であることも少なくありません。

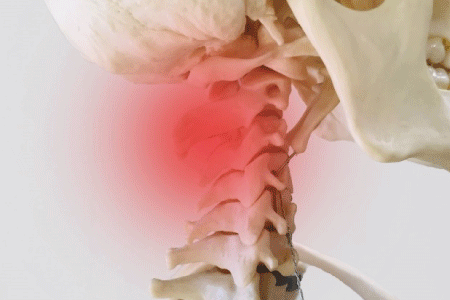

ストレスと腸の関係(西洋医学 × 東洋医学)

ストレスが続くと、腸はとても影響を受けやすい臓器です。西洋医学では、自律神経の乱れによって腸のぜん動運動や血流が不安定になり、下痢・便秘・腹痛・ガス溜まりなどが起こりやすくなるとされています。

東洋医学でも、ストレスにより「気(き)」の巡りが滞ることでお腹の張り、腹痛、便秘、下痢といった不調が起こると考えられています。どちらの医学でも、腸はストレスに弱く、 “心と体をつなぐ臓器” と言えるほどデリケートです。

血便は “体のSOS” である理由

ストレスそのものが血便の直接原因になるわけではありませんが、ストレスをきっかけに腸や肛門の粘膜がダメージを受け、結果として出血につながるケースは珍しくありません。

・下痢が続いて粘膜が炎症を起こす

・便秘で硬い便によって肛門が切れる

・炎症性腸疾患がストレスで悪化する

など、さまざまな状況で血便が生じます。

また、大腸ポリープや大腸がんが隠れている場合もあるため、

“血が出る=体からの重要なサイン” と考えることが大切です。

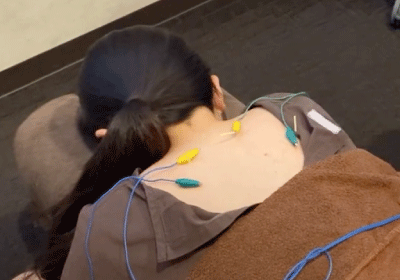

鍼灸でできること(自律神経・体質ケア)

当院では、血便そのものを治療するのではなく、ストレスや自律神経の乱れによる腸の負担を軽減し、体質を整えるサポートを行います。

▼鍼灸でサポートできるポイント

・自律神経の働きを整え、過緊張や不調のリズムを改善

・腸周囲の血流を促し、内臓のコンディションを高める

・ストレスで乱れた「気」の巡りをスムーズにし、張りや不快感を軽減

・お腹の冷えや張りなど、体質に合わせた腹部ケア

・便秘・下痢などの乱れやすい腸のリズムを安定化

・心身の緊張をゆるめ、リラックスしやすい状態づくり

メディカルジャパンでは、体を整えるケアと医学的なチェックを両立し、より安心して過ごせるサポート体制を大切にしています。

さらに当院では、東洋医学のケアだけで終わらず、必要に応じて内科専門医とも連携し、より安心できるサポート体制を整えています。

「血便が続く」「原因をしっかり調べたい」という場合には、当院と提携している池崎内科クリニックをご紹介し、大腸カメラを含む専門的な検査を受けていただくことも可能です。

出血は原因を確認することが大切

血便は軽い炎症から重大な病気まで、原因の幅がとても広い症状です。

そのため「ストレスのせいかな?」と自己判断してしまうのは危険な場合があります。

特に以下の場合は医療機関の受診が必要です。

・出血が続く、量が多い

・下痢や腹痛が1週間以上続く

・黒い便(タール便)

・発熱・貧血・体重減少がある

・40歳以降で初めて血便が出た

・家族歴に大腸がんがある

・原因がはっきりせず不安が続く

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載