産後や慢性腰痛でお悩みの方、体の不調は日常生活に支障をきたすことがあります。このコラムでは、鍼灸・整骨院に通院し、骨盤矯正の重要性を知り、健康な生活を取り戻すための情報を提供します。骨盤矯正があなたの健康にどのように影響するか、一緒に探っていきましょう。

記事内容

- 1.腰痛とは

- 2.腰痛における骨盤矯正の重要性

- 3.骨盤の矯正方法

- 4.腰痛時の過ごし方

1.腰痛とは

腰痛は、多くの方々が経験する症状です。

一言に腰痛と言っても、その原因や症状の種類は様々です。

今回は以下の3つの腰痛についてお話しします。

①慢性腰痛

慢性腰痛は、腰部に持続的な痛みや不快感を経験する状態を指します。通常、腰に痛みを感じてから3カ月あるいは6カ月以上経過しているものを「慢性腰痛」と呼びます。

慢性腰痛の中でも、筋・筋膜性腰痛(筋肉性腰痛)と呼ばれる腰痛の発症率は高く、しっかりとした治療をしなければ何度も繰り返してしまいます。

また、筋膜性腰痛の中でも3つに分けられます。

01. 屈曲型

殿筋群やハムストリングスの短縮により体幹前屈動作における骨盤前傾が制限され、疲労・短縮した腰背部の筋が遠心性収縮を強いられて増悪するタイプを指します。日常生活での愁訴としては「靴下を履くときにいたむ」、「椅子に座るときに痛む」などと表現されます。

02. 伸展型

腸腰筋や大腿筋膜張筋など股関節屈筋の短縮や過緊張があり、体幹を伸展させる際に骨盤前傾・腰椎前弯が増強して疼痛が増悪するタイプの腰痛を指します。一般的な愁訴として、「椅子から立つときに腰が伸びない」などと表現されます。

03. 回旋型

体幹回旋により疼痛が増強されるタイプの腰痛で多くの場合腹筋の緊張が不十分なため回旋動作の際に骨盤前傾が増強し、腰椎に回旋・伸展ストレスが加わるため起こると考えられています。非回旋側では同側の腰方形筋の過緊張により、非回旋側では骨盤前傾が増強して伸展型腰痛と同様のメカニズムが一側に作用して疼痛が増強する例が多くみられます。野球やテニスなど回旋動作を多用するスポーツに多発します。

詳しくはこちら↓

クリックして詳細を見る

②急性腰痛

急性腰痛は、急激に発生し、数週間以内に改善することが多い、腰部に発生する痛みや不快感を指します。急性腰痛は、腰の筋肉、靭帯、椎間板、神経などの構造に急激な負担や損傷が生じた結果、痛みが発生することがあります。痛みは軽度から非常に激しいものまでさまざまで、日常生活に支障をきたすことがあります。急性腰痛は通常、発症から数週間から数ヶ月以内に改善することが期待されます。この点が慢性腰痛との大きな違いです。

急性腰痛は以下のような要因が挙げられます。

* 筋肉への急激な負担やけが

* 椎間板の脱出(ヘルニア)または損傷

* 腰部のねんざ

* 突然の運動または姿勢の変化

* 転倒や事故

③産後腰痛

産後腰痛は、女性が出産後に経験する腰痛です。これは下記のような妊娠および分娩の過程で腰部にかかる特別なストレスや変化に関連して発生します。

・妊娠中の身体の変化

妊娠中、胎児の成長に伴い、腰部に対する負担が増加します。腰部の筋肉や靭帯は伸びたり緩んだりすることがあり、これが腰痛の原因になることがあります。

・分娩の影響

分娩の過程で、腰部に圧力がかかることがあり、これが腰痛を引き起こす原因となることがあります。

・体重の変化

妊娠中に増加した体重が、腰部への負担を増加させ、腰痛を引き起こす可能性があります。

・姿勢の変化

妊娠中、体重バランスが変わるため、姿勢に変化が生じ、腰部への負担が増加します。

・育児の姿勢

産後、新生児のケアに伴い、授乳や抱っこなどの姿勢が腰部に負担をかけることがあります。

詳しくはこちら↓

産後骨盤矯正

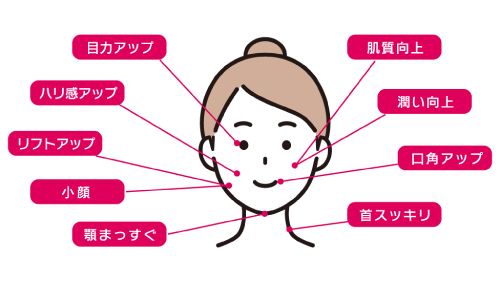

2.腰痛における骨盤矯正の重要性

①骨盤矯正とは

骨盤の位置やバランスを調整し、正しい位置に戻すことを目的とした治療法です。骨盤は体の中心的な部位であり、腰や背中、下半身の健康に大きな影響を与える重要なポイントであり、以下のような役割を担っています。

ー体のサポートと安定性ー

骨盤は体の中心的なサポート構造であり、上半身と下半身をつなぎ、体重を支えます。これにより、体が安定し、バランスを保つことができます。骨盤の不適切な位置やバランスは、姿勢の問題や不安定性を引き起こす可能性があります。

ー内臓の保護ー

骨盤は、内蔵器官を保護する役割も果たします。特に、骨盤は腎臓、膀胱、子宮、卵巣、直腸などの重要な臓器を包み込み、外部の衝撃や圧力から守ります。

ー姿勢のサポートー

骨盤の位置と姿勢は、全身の姿勢に大きな影響を与えます。正しい骨盤の位置を維持することで、体全体の姿勢がサポートされ、背中や首の不快感や痛みを軽減するのに役立ちます。

ー歩行と運動ー

骨盤は、歩行、走行、座位、立位などの運動と関連しています。骨盤の正確な動きとバランスは、体の運動能力とパフォーマンスに影響を与えます。特に下半身の筋肉と協力して、歩行や運動を効果的に行うために重要です。

ー産後の回復ー

妊娠と出産の過程で、骨盤は特に重要な役割を果たします。骨盤は、胎児の成長をサポートし、分娩時に赤ちゃんの通過を可能にする役割を果たします。産後、骨盤の位置を適切に戻すことは、回復と健康な生活に重要です。

ー内臓機能の調整ー

骨盤の位置と筋肉の調和が、内臓機能にも影響を与えます。特に腸の動きや排泄など、消化器官の正常な機能に関与します。

②骨盤矯正の重要性

骨盤矯正の重要性を詳しく解説します。

❶疼痛の軽減

正しい骨盤の位置とバランスは、腰痛、坐骨神経痛、仙腸関節痛、膝痛などの疼痛症状を軽減するのに役立ちます。不適切な骨盤の位置は、周辺の筋肉や関節に不必要な負担をかけ、痛みを引き起こす可能性があります。骨盤矯正により、これらの痛みを緩和することができます。

❷姿勢の改善

正しい骨盤の位置は、正しい姿勢をサポートします。不適切な姿勢は、首、肩、背中に負担をかけ、長期的な姿勢の問題を引き起こす可能性があります。骨盤矯正は、姿勢の改善に寄与し、背中の健康を維持します。

❸運動効率の向上

運動や日常の活動を行う際、正しい骨盤の位置とバランスは、身体の運動効率を向上させます。特にスポーツ選手やアクティブな人々にとって、正確な動きとバランスはパフォーマンス向上に不可欠です。

❹内臓機能のサポート

骨盤の位置が正しい場合、内臓の正常な機能がサポートされます。特に消化器官や生殖器官の位置と機能に影響を与えることがあり、健康な内臓機能を維持するのに役立ちます。

❺予防と健康維持

骨盤矯正は、将来の健康問題や慢性的な疼痛を予防するのに役立ちます。正しい骨盤の位置とバランスを維持することは、長寿と健康な生活を支える要因となります。

❻妊娠と産後のケア

妊娠中や産後、骨盤の位置の変化が腰痛や不快感を引き起こすことがあります。骨盤矯正は、妊娠中や出産後の体の調整に役立ち、快適な妊娠と産後の回復を支援します。

骨盤は体を支えるだけでなく、体のあらゆる機能をサポートしています盤矯正の種類

骨盤矯正の方法は、専門家の指導や個人の状態によって異なりますが、一般的に以下のような方法が用いられます。

ー理学療法やカイロプラクティックー

骨盤矯正を行うためには、理学療法士やカイロプラクターなどの専門家の指導を受けることが有益です。専門家は、骨盤の歪みを評価し、適切な調整や施術を行います。

・・・↓当院の臨床家による腰痛改善大腸兪のツボ指圧↓・・・・

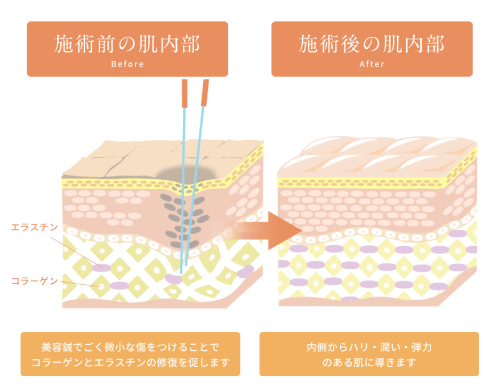

ー筋肉へのアプローチー

マッサージなどの手技により、過度の緊張状態になってしまった骨盤周りの筋バランスを調整し、歪みを起こしにくい状態を作ります。

ーコアトレーニングー

骨盤矯正にはコア(体幹)のトレーニングが重要です。専門家は、骨盤周りの筋肉を強化するための適切なエクササイズやトレーニングプログラムを提案します。プランク、バードドッグ、ブリッジ、腹筋などが一般的に取り入れられます。

ー姿勢の改善ー

骨盤矯正では、正しい姿勢の維持と身体の調整も重要です。整骨での調整のほか、日常生活での姿勢の見直しや習慣の改善、身体の使い方の調整が重要になるので、ホームワーク指導をしてくれる治療院をお勧めします。

・・・↓当院ではAI姿勢診断を推奨しています↓・・・・

姿勢/動作検査

ー補助具の使用ー

骨盤矯正の過程で、補助具やサポート具材が使用されることがあります。例えば、コルセットやサポートベルトなどが骨盤の安定性をサポートするために使われることがあります。

・・・↓当院ではリアラインコア を推奨しています↓・・・・

4.腰痛時の過ごし方

腰痛があるとき、適切な過ごし方は症状を軽減し、回復をサポートするために非常に重要です。以下は、腰痛の際の過ごし方の一般的なガイドラインです。

安静

腰痛がひどい場合、安静にして休息をとることが大切です。ベッドで横になるか、快適な椅子に座りながら休むことで、筋肉にかかる負担を軽減できます。

氷や熱の使用

炎症がある場合は、痛みを和らげるために氷を使って冷却します。氷パックを腰に当てると効果的です。炎症が収まった後、温熱療法(温湿布や温水ボトル)を使って筋肉を緩めることができます。

適切な姿勢

正しい姿勢を保つことが重要です。座っているときは背もたれのある椅子を使用し、デスクワークをする際にはモニターの高さと椅子の高さを調整してください。また、物を持ち上げるときは、膝を曲げてしゃがむようにしてください。

軽い運動とストレッチ

完全な安静よりも、軽い運動やストレッチが腰痛の回復に役立つことがあります。医師や理学療法士の指導のもとで、腰部の筋肉を強化し、柔軟性を維持するための運動やストレッチを行いましょう。

適切な靴

靴の選択も腰痛に影響を与えることがあります。適切なサポートとクッショニングを備えた靴を履くことで、姿勢と腰痛を改善できます。

痛み管理

医師から処方された薬物療法(非ステロイド性抗炎症薬や鎮痛薬など)を適切に使用し、痛みを管理しましょう。ただし、医師の指示に従って使用してください。

専門家の診察

腰痛が慢性化する場合や症状が重篤な場合は、医療専門家(整形外科医、理学療法士、カイロプラクターなど)の診察を受けることが重要です。専門家は適切な治療法を提供し、症状の原因を特定します。

腰痛の過ごし方は、個人の症状や状態に応じて異なります。痛みの程度に合わせて適切なケアを行い、医師や専門家の指示に従って過ごしましょう。