梅雨の不調は“自律神経の乱れ”が原因かも?|東洋医学で読み解く”梅雨ダル”対策ガイド

- 1. 梅雨になると体調を崩すのはなぜ?

- 2. なぜ梅雨は自律神経が乱れるのか?

- 3.自律神経の乱れによる不調とそのタイプ

- 4. 自律神経を整えるセルフケア6選

- 5. 【1分で即効!】梅雨ダルに効くツボ押し

- 6. 東洋医学でのアプローチ

- 7. 自律神経を整えるには“セルフケア×専門ケア”

1. 梅雨になると体調を崩すのはなぜ?

「頭が重い」「ずっと眠い」「気分が沈む」……このような不調に悩まされる方が多くなるのが、梅雨の時期です。なんとなく身体がだるい…この梅雨ダルは単なる気分の問題ではなく、季節の変わり目に起こる気圧・湿度・日照などの急激な環境変化が、私たちの体内のバランスを担う“自律神経”に影響を与えているからです。自律神経は、体の調子を自動でコントロールしてくれる神経です。例えば、呼吸・心拍・体温・消化などを、私たちが意識しなくても働かせてくれています。自律神経が乱れると、体も心もバランスを崩しやすくなるということ。特に梅雨のように、不安定な季節は要注意です。

2. なぜ梅雨は自律神経が乱れるのか?

梅雨時は主に3つの環境変化が自律神経に大きなストレスを与えます。

- ①気圧低下:気圧が下がると内耳が刺激され、交感神経と副交感神経のバランスが乱れやすくなります。

- ②湿度上昇:高湿度により発汗がうまくいかず、体温調整機能が低下。だるさやむくみの原因に。

- ③日照不足:日光を浴びる時間が減ることで、セロトニンやメラトニンの分泌が減少。気分の落ち込みや睡眠の質の低下につながります。

東洋医学的視点

梅雨は「湿邪」に分類され、体内に余分な水分が停滞しやすく、「脾*」や「肝**」の機能を妨げるとされています。つまり梅雨の湿気によって「胃腸の働きが悪くなったり、気分が不安定になりやすくなる」ということです。

*「脾(ひ)」は東洋医学で「胃腸の消化吸収を助ける力」を指します

**「肝(かん)」は「気の流れを整えて、ストレスにうまく対応する力」

3. 自律神経の乱れによる不調とそのタイプ

自律神経が乱れ、バランスが崩れてくると様々な症状が身体に現れます。

| 症状 | メカニズム | 対策の方向性 |

|---|---|---|

| 頭痛・めまい | 血管拡張、内耳の乱れ | 合谷・耳マッサージ |

| 眠気・だるさ | 副交感神経優位 | 朝日を浴びる・ウォーキング |

| 胃腸不調 | 湿気による水滞 | 三陰交・温灸 |

| 気分の落ち込み | セロトニン不足 | 深呼吸・アロマ |

| むくみ・冷え | 発汗機能の低下 | 食事改善 |

4. 自律神経を整えるセルフケア6選

▸ 朝日を浴びる

起きたらまずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。日光を浴びることでセロトニンが分泌され、体内時計がリセットされます。

▸ 軽い運動を毎日少しずつ

梅雨でも曇りの日はできるだけ外に出ることが大切です。ウォーキング・ラジオ体操・ストレッチなど。適度な運動は交感神経と副交感神経の切り替えを助けます。深呼吸・腹式呼吸を意識するのも効果的です。吸って4秒、吐いて8秒が理想的。緊張や不安を落ち着かせる効果があります。

▸ 寝室の除湿(50~60%)と冷え対策

湿度が高すぎると睡眠の質が下がるため、除湿器やエアコンで環境を整えましょう。また身体の冷やし過ぎも悪影響です。エアコンをかける時は薄手の掛け布団を用意すると良いでしょう。

▸ ぬるめのお風呂にゆっくり入る

38〜40℃のお湯に10〜15分浸かると、副交感神経が働きやすくなり、睡眠の質も向上。ぬるめの湯船はリラックス効果が高く、自律神経のバランスを整えるのに有効です。

▸ 東洋医学的食養生

体に湿を溜め込まない食材(ハトムギ、大豆、海藻、瓜類など)を意識的に摂ると良いでしょう。

▸ 寝る1時間前は“スマホお休みタイム”

ブルーライトが脳を刺激して自律神経が乱れやすくなります。読書・アロマ・軽いストレッチなどでリラックスを。

5. 【1分で即効!】梅雨ダルに効くツボ押し

不調が現れた時、刺激を入れると調子が回復するツボをご紹介します。

| ツボ名 | 効果 | 位置 |

|---|---|---|

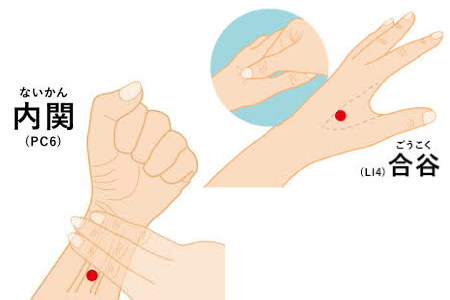

| 合谷 | 頭痛・目の疲れ | 手の甲・親指と人差し指の間 間をギュッと5秒×3回 |

| 内関 | 胃のむかつき・不安 | 手首から指3本下、腕の中央をゆっくり押す |

| 三陰交 | 冷え・むくみ | 内くるぶしから指4本上の骨際をゆっくり押す |

| 百会(ひゃくえ) | 自律神経バランス全体に | 頭のてっぺんをやさしく指で刺激 |

耳の周囲をやさしくマッサージする「耳まわし」も、内耳の血流を促進し、めまいや不安感の緩和に役立ちます。

6. 東洋医学でのアプローチ

自律神経の乱れは、セルフケアや生活習慣の見直しだけでは改善しきれないこともあります。

当院には大学病院や専門クリニックなどで使用される、高精度自律神経診機【TAS9 VIEW】があります。自律神経バランス(交感・副交感神経)、 交感・副交感神経活性度、 自律神経活動度(心拍変異度)、肉体的疲労度など専門的に解析できる診断機です。

診断結果をもとに鍼灸や整体でのアプローチを併用することができる施術プログラムもご用意しております。

またオンライン診療を通じて漢方薬の処方も可能です。例えば加味逍遙散エキス顆粒(かみしょうようさんエキスかりゅう)は、主にストレスや精神的な不調、ホルモンバランスの乱れに起因する症状に用いられる漢方薬です。自律神経失調症による不安感やイライラ、疲れやすさを改善し、心身のバランスを整える効果があります。

自律神経の乱れにお悩みの方、なんとなく身体の不調が続いている方、ぜひ一度当院にご相談ください。

7. 自律神経を整えるには“セルフケア×専門ケア”

梅雨時の不調は、気象の変化に身体が翻弄される「外的要因」と、自律神経の不安定さという「内的要因」が絡み合って生まれます。だからこそ、毎日の小さな習慣改善と、必要に応じた専門ケアの併用が効果的です。

体調が整えば、梅雨の季節も快適に過ごせるようになります。私たちと一緒に乗り切りましょう!