ストレスで腹痛が起こる原因とは?今すぐできる対策を解説

1. はじめに|その腹痛、ストレスが原因かもしれません

「検査では異常なしと言われたのに、お腹が痛い」

「大事な予定の前になると腹痛が起きる」

このような症状は、ストレス性の腹痛の可能性があります。

現代社会では、仕事・人間関係・環境の変化など、知らないうちにストレスを抱えがちです。

その影響は心だけでなく、腸にも強く表れます。

ストレス性腹痛は、正しく理解し、対策すれば改善できる症状です。

まずは原因から見ていきましょう。

2. ストレス性腹痛とは?医学的な位置づけ

2-1. 機能性腹痛とは

ストレス性腹痛の多くは、

「機能性腹痛」と呼ばれる状態に分類されます。

これは、

-

内視鏡やCTなどの検査では異常がない

-

しかし痛みや不快感がある

という特徴があります。

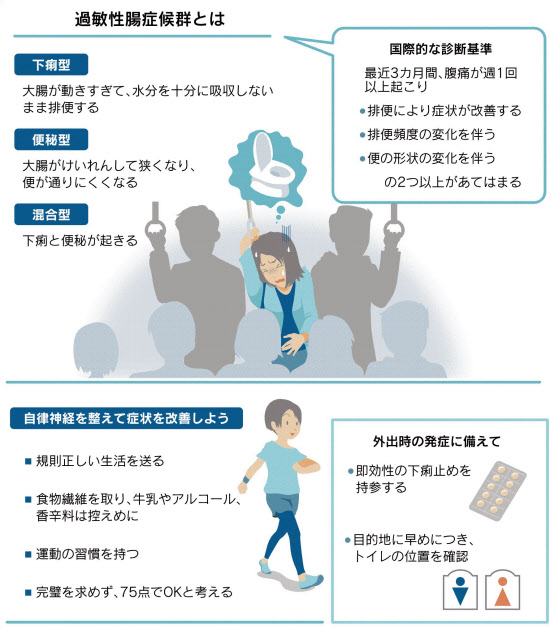

代表的なものに、**過敏性腸症候群(IBS)**があります。

2-2. 心因性腹痛の特徴

ストレスが原因の腹痛には、次のような特徴があります。

-

緊張すると痛くなる

-

リラックスすると軽くなる

-

日によって症状が変わる

つまり、「体の異常」ではなく、自律神経の乱れが関係しているのです。

3. ストレスで腹痛が起こるメカニズム

3-1. 自律神経の乱れ

自律神経は、

-

交感神経(緊張・活動)

-

副交感神経(リラックス)

の2つでバランスをとっています。

ストレスが強いと、交感神経が優位になり、腸の動きが乱れます。

すると、

-

腸が過剰に収縮する

-

ガスがたまりやすくなる

-

痛みを感じやすくなる

といった状態になります。

3-2. 脳腸相関(Brain-Gut Axis)

腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、脳と密接につながっています。

不安や緊張があると、

脳からの信号が腸へ伝わり、腹痛が起きます。

これを脳腸相関といいます。

つまり、ストレス性腹痛は

「気のせい」ではなく、科学的に説明できる現象なのです。

4. ストレス性腹痛の主な症状

-

キリキリ・シクシクとした痛み

-

下痢や便秘を伴う

-

お腹が張る

-

試験や会議前に悪化

-

夜は軽くなることもある

症状は波があり、慢性化することもあります。

5. ストレス性腹痛になりやすい人の特徴

-

真面目で責任感が強い

-

完璧主義

-

周囲に気を遣いすぎる

-

睡眠不足

-

常に緊張している

心と体はつながっているため、

性格傾向も影響することがあります。

6. ストレス性腹痛のセルフチェック

以下に当てはまる場合、ストレス性の可能性があります。

-

緊張すると腹痛が起きる

-

休日は楽になる

-

検査では異常なし

-

ストレスが強い時期に悪化

ただし、強い痛みや出血がある場合は必ず医療機関へ相談してください。

7. ストレス性腹痛の対策【生活習慣編】

7-1. 呼吸法・リラックス法

腹式呼吸は、副交感神経を高める効果があります。

-

鼻からゆっくり吸う

-

お腹を膨らませる

-

口からゆっくり吐く

これを1日数分行うだけでも、腸の緊張が和らぎます。

7-2. 食事の見直し

-

刺激物(カフェイン・アルコール)を控える

-

よく噛んで食べる

-

発酵食品を取り入れる

腸内環境を整えることも大切です。

7-3. 睡眠の質を高める

睡眠不足は自律神経を乱します。

-

寝る前のスマホを控える

-

同じ時間に寝起きする

基本的な生活リズムが重要です。

8. 医療機関での治療法

症状が強い場合は、

-

整腸剤

-

抗不安薬

-

漢方薬

などが処方されることがあります。

心療内科や消化器内科で相談できます。

9. 鍼灸・東洋医学的アプローチ

鍼灸では、

-

自律神経を整える

-

腹部の緊張をゆるめる

-

血流を改善する

といった方法でアプローチします。

体全体のバランスを整えることで、

ストレスに強い体づくりを目指します。

10. 放置するとどうなる?

放置すると、

-

慢性化

-

不安感の増強

-

生活の質の低下

につながることもあります。

早めのケアが大切です。

11. まとめ|心と腸を同時に整えることが鍵

ストレス性腹痛は、

-

心理的ストレス

-

自律神経の乱れ

-

腸の過敏反応

が重なって起こります。

「我慢する」のではなく、

心と腸の両方を整えることが改善への近道です。

無理せず、できることから始めていきましょう。