1. はじめに

むち打ち症とは?

「むち打ち症」という言葉を聞いたことはありますか?

これは、交通事故やスポーツ中に首に大きな衝撃を受けたときに起こる、首周辺の筋肉や靭帯(じんたい)、神経が傷ついてしまうケガのことを指します。

むち打ち症は、正式な医学用語では「頚椎捻挫(けいついねんざ)」や「外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」と呼ばれます。

特に交通事故では、軽い追突でも首が前後に強く振られることで、簡単にむち打ち症になることがあります。

症状がすぐに出ないことも多い、見逃されやすい問題

むち打ち症の厄介な点は、事故の直後はあまり痛みを感じないことが多いことです。

興奮状態にあるため、「大丈夫だろう」と思いがちですが、数時間〜翌日になってから首の痛みや頭痛、めまい、吐き気といった症状が現れるケースが多く報告されています。

この「遅れて出る症状」を見逃してしまうと、適切な治療を受けるタイミングを逃し、悪化してしまうリスクが高まります。

放置すると深刻な後遺症を残すリスク

「首がちょっと痛いだけだから」「時間が経てばよくなるだろう」と放置してしまうのはとても危険です。

むち打ち症は、初期のうちに適切な治療を受けないと、

そのため、事故やスポーツで首に衝撃を受けたら、痛みが軽くても必ず専門医に相談することが大切です。

この記事では、むち打ち症を放置してはいけない理由と、早期治療の重要性について、詳しく・分かりやすく解説していきます。

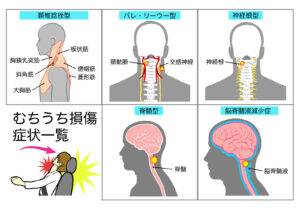

2. むち打ち症の主な症状と原因

主な症状

むち打ち症になると、首や肩にさまざまな症状が現れます。よくある症状は次の通りです。

-

首や肩の痛み、重だるさ

事故直後よりも、翌日以降に強く痛みが出るケースが多いです。

-

頭痛やめまい

首の筋肉が緊張し、頭への血流が悪くなることで、頭痛やふらつきが起こることがあります。

-

手足のしびれや感覚異常

首の周りの神経が圧迫されると、腕や指先にしびれを感じる場合もあります。

-

倦怠感や集中力の低下

体がだるくなったり、頭がぼーっとしたりするのもむち打ち症の特徴です。

これらの症状は、時間がたつほど悪化する場合があるため、注意が必要です。

主な原因

むち打ち症の主な原因は、首への急激な「ムチのような動き(過伸展・過屈曲)」です。

たとえば、

-

車の追突事故

-

スポーツでの接触プレー

-

転倒による衝撃

などで、首が不自然に強く前後に振られることで、筋肉・靭帯・神経が損傷します。

特に首は体の中でもとてもデリケートな部分。

小さな外力でも大きなダメージが起こることがあるため、見た目に異常がなくても注意が必要です。

3. むち打ち症を放置するリスク

症状の慢性化

むち打ち症を適切に治療せずに放置すると、痛みが慢性化してしまう危険性があります。

慢性的な首や肩のこりに悩まされ、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。

また、首の可動域(動かせる範囲)が狭くなり、振り向いたり上を向いたりといった動作がつらくなることもあります。

神経障害の進行

むち打ち症によって首周辺の神経がダメージを受けると、時間の経過とともにその障害が進行してしまうことがあります。

手や指のしびれ、力が入りにくいといった症状が出るだけでなく、放置すると元に戻すのが難しくなる場合もあります。

精神的ストレス増加

体の痛みや不調が長引くと、精神的な負担も大きくなります。

-

寝つきが悪くなる

-

イライラしやすくなる

-

気分が落ち込む

といった症状が重なり、うつ状態に陥ってしまうこともあります。

心と体はつながっているため、むち打ち症を軽視せず、心身両面のケアが必要です。

4. 早期治療のメリット

炎症の抑制

むち打ち症を早期に治療すれば、炎症をすばやく抑えることができます。

炎症が長引くと、痛みや腫れが慢性化しやすいため、初期対応がとても重要です。

回復期間の短縮

早く治療を始めることで、リハビリ期間も短くなります。

痛みや不調を抱えたまま生活する時間が減り、より早く普段通りの生活に戻ることができます。

後遺症予防

むち打ち症を適切にケアすることで、慢性的な頭痛や肩こり、しびれなどの後遺症を防ぐことができます。

特に、仕事や家事に支障をきたすような長期的な不調を防ぐためにも、早期治療は欠かせません。

5. 具体的な治療方法

医療機関での診断と治療

まずは整形外科や整骨院で、むち打ち症の専門的な診断を受けましょう。

レントゲンやMRIを使って、骨や神経の異常がないかをしっかり確認します。

診断後は、痛み止めや湿布、必要に応じて装具を使った固定治療が行われます。

理学療法(リハビリ)

痛みが落ち着いてきたら、リハビリがスタートします。

-

軽いストレッチ

-

首や肩まわりの筋肉をほぐす運動

-

電気治療や温熱療法

を組み合わせることで、首の動きをスムーズに回復させます。

生活習慣の見直し

むち打ち症を悪化させないためには、普段の生活の中で姿勢に注意することも大切です。

デスクワークの姿勢や寝るときの枕の高さなど、専門家からアドバイスを受けながら調整していきましょう。

6. 治療を受ける際の注意点

医療機関選び

交通事故やスポーツ外傷に詳しい医療機関を選ぶことが大切です。

国家資格を持った医師や柔道整復師、鍼灸師が在籍しているクリニックなら安心して治療を受けられます。

自己判断の危険性

「軽いから」と自己判断で放置してしまうと、症状が悪化することがあります。

どんなに軽い痛みでも専門医の診断を受けることが鉄則です。

保険対応と手続き

交通事故の場合、自賠責保険や任意保険を使って治療費が補償される場合が多いです。

7. まとめ

むち打ち症は、「軽いから大丈夫」と放置してしまうと、

早期に専門医を受診し、適切な治療を始めることで、回復を早め、後遺症を防ぐことができます。

事故やケガのあと、少しでも違和感を覚えたら、自己判断せずに医療機関に相談することをおすすめします。

あなたの健康な毎日を守るためにも、むち打ち症は絶対に放置しないでください。