急性腰痛(ぎっくり腰)の対処法ガイド

1. はじめに:急性腰痛(ぎっくり腰)の基礎知識

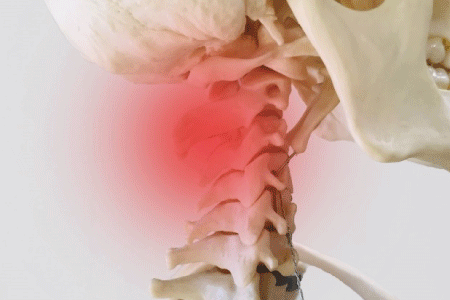

ぎっくり腰とは、正式には「急性腰痛症」と呼ばれ、突然腰に激しい痛みが走る症状です。重いものを持ち上げた時や急に姿勢を変えた時など、日常のちょっとした動作で発症することがあります。痛みは強く、動けなくなることもあるため、「魔女の一撃」とも呼ばれるほどです。

原因としては、筋肉や靭帯の損傷、椎間関節の炎症、筋膜の緊張などが考えられますが、画像検査をしても明確な異常が見つからないことも少なくありません。

発症直後は焦らず、正しい対処をすることで回復を早めることができます。

2. 発症直後の対応:安静と冷却(POLICE処置)

- P(Protect):保護 … 痛みのある腰を無理に動かさず、負荷を避けましょう。

- OL(Optimal Loading):適度な負荷 … 休みすぎも回復を遅らせます。痛みが落ち着いたら徐々に体を動かします。

- I(Ice):冷却 … 発症から48時間以内は、氷や冷却パックで1回15〜20分程度、数時間おきに冷やしましょう。

- C(Compression):圧迫 … 必要に応じて軽い圧迫固定を行います。

- E(Elevation):挙上 … 足を高くして寝ると腰の負担が軽減されます。

冷却は特に重要で、痛みや炎症を抑える効果があります。直接肌に氷を当てず、タオルを巻いて使用しましょう。

3. 冷却と温めのタイミング判断

- ・急性期(発症から48時間程度):冷却が基本です。炎症を抑え、痛みを和らげます。

- ・亜急性期(発症3日目以降):痛みが落ち着いてきたら、温めて血流を促し、回復を助けます。

温める方法としては、入浴や温湿布がおすすめですが、痛みがぶり返すようであれば中止してください。

4. 痛みを軽減する姿勢と睡眠時の工夫

- 1、膝を軽く曲げて横向きで寝る

- 2、仰向けの場合は膝下にクッションやバスタオルを敷く

これにより、腰椎への負担が減り、筋肉の緊張も和らぎます。

また、起き上がるときは、急に体を起こさず、横向きになってから手を使ってゆっくり起き上がりましょう。

5. 補助療法:コルセット・テーピングの活用法

- ・コルセット:骨盤と腰回りをしっかり支えることで安定性が増し、日常生活を送りやすくなります。ただし、長期間の使用は筋力低下を招くため注意が必要です。

- ・テーピング:貼り方によって筋肉や関節をサポートできます。ドラッグストアなどで販売されているキネシオテープも有効です。

どちらも「痛みの軽減」や「動作補助」の目的で使用し、長期間依存しないことが重要です。

当院ではコルセットの販売やテーピングも行っております。

6. 回復期:軽運動・姿勢改善・呼吸方法

- ・ウォーキング:ゆっくり歩くことで血流が促進され、筋肉のこわばりが取れます。

- ・軽いストレッチ:太ももの裏やお尻の筋肉をゆるめるストレッチは効果的です。

- ・腹式呼吸や腹圧意識:腰部の安定性を高める効果があり、体幹トレーニングの第一歩になります。

ポイントは「痛みのない範囲」で行うことです。無理に動くと再発や悪化の原因になるため注意しましょう。

7. 専門機関受診の判断とその後の選択肢

以下のような症状がある場合は早めに専門機関を受診しましょう。

- ・強い痛みが数日以上続く

- ・足のしびれや力が入らない感覚がある

- ・排尿・排便の異常がある

整形外科、整骨院、鍼灸院などで、痛みの原因や体の状態を正確に評価し、適切な施術や治療を提案してもらうことが大切です。

当院では国家資格を取得した施術者が丁寧にぎっくり腰(急性腰痛)の治療・施術にあたります。外出が難しいほど痛みが強い方には訪問での治療も可能です。発症してからできるだけ早くの受診が早期回復に繋がります。ぜひご相談ください。

8. 再発予防のための生活習慣と姿勢管理

- 1、正しい姿勢を保つ:猫背や反り腰を避け、背骨を自然なS字に保つ意識を持ちましょう。

- 2、適度な運動を継続:筋力低下や体のこわばりを防ぐため、ウォーキングやストレッチを日課にするのがおすすめです。

- 3、重い物を持つときは膝を使う:中腰は避け、しっかりしゃがんで持ち上げましょう。

- 4、睡眠の質と環境を整える:硬すぎないマットレスや適切な枕を選びましょう。

9. 早期回復と予防のためのセルフケアガイド

- ◎発症初期は冷却と安静を心がける

- ◎痛みが引いたら徐々に動いて回復を促す

- ◎無理をせず、必要に応じて専門機関に相談する

- ◎再発予防には日頃の姿勢や生活習慣の見直しが重要

体の声に耳を傾けながら、無理のない範囲でケアと予防に取り組みましょう。

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載