長距離を歩いた時の足の疲れのほぐし方を徹底解説

1. はじめに

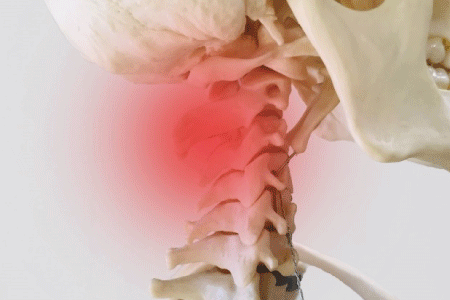

長距離歩行による足の疲労とは

旅行や通勤、登山やウォーキングなど、長距離を歩いたあとに「足がパンパン」「だるくて重い」と感じた経験はありませんか?長時間歩くことで、ふくらはぎや足裏の筋肉に負担がかかり、疲労物質がたまることが主な原因です。

足の疲れを放置するリスク

疲れをそのままにしておくと、筋肉が固くなって血流が悪化し、むくみや冷え、ひいては膝や腰の痛みにつながることも。その日の疲れはその日のうちにリセットすることが、健康な足と体を保つコツです。

2. 足の疲れの原因

筋肉の疲労と乳酸の蓄積

長く歩くことで足の筋肉は使い続けられ、筋繊維の微細な損傷や乳酸などの疲労物質が蓄積します。これが「張り」や「だるさ」として感じられます。

血行不良によるむくみ

歩きすぎると筋肉が収縮し続け、血液やリンパの流れが滞ります。特にふくらはぎは“第二の心臓”と呼ばれるほど血流に関係しており、むくみの原因になります。

不適切な靴や歩行フォーム

クッション性のない靴、サイズが合っていない靴で長距離を歩くと、足への負担が増し疲労感も強くなります。また、歩き方が悪いと特定の筋肉に偏って負担がかかります。

3. 足の疲れを予防する方法

適切な靴選びとインソールの活用

・かかとのフィット感がある靴を選ぶ ・クッション性やアーチサポートのあるインソールを使う → 歩行時の衝撃を吸収し、疲労を軽減します。

正しい歩行姿勢とフォーム

・背筋を伸ばして視線は前方へ ・かかとから着地し、つま先でしっかり蹴り出す → 効率よく歩くことで、エネルギー消費や疲労を抑えられます。

ウォーミングアップとクールダウンの重要性

歩き始める前に軽くストレッチをすることで、筋肉が温まりケガを予防できます。歩き終わった後のクールダウンは、疲労物質の排出を促します。

4. 足の疲れを解消するセルフケア方法

ストレッチング

・ふくらはぎのストレッチ:壁に手をついて片足ずつ後ろに伸ばす ・太ももの前後のストレッチ:片膝立ちや足を引き寄せるポーズで行う ・股関節周りのストレッチ:足を広げて前屈やねじりを加える → 筋肉を緩めて血流改善&疲労回復に効果的です。

マッサージ

・足裏マッサージ:手やボールで土踏まずや指の付け根を刺激 ・ふくらはぎマッサージ:下から上へさするように流す ・太もものマッサージ:前面・裏面をもみほぐす → マッサージは筋肉の緊張緩和と血行促進に役立ちます。

温浴と足湯

・ぬるめのお湯に10〜15分浸かる ・足湯は膝下まで温めるのが効果的 → 体温を上げ、筋肉を柔らかくして疲労回復をサポートします。

5. ツボ押しによる疲労回復

足三里(あしさんり)

・膝のお皿の下、外側に指4本分下がった場所 → 消化機能や足の疲れに効果的とされる万能ツボ

湧泉(ゆうせん)

・足の裏、土踏まずのやや上のくぼみ → 気力回復、全身の疲れやむくみにアプローチ

ツボは5秒〜10秒程度、気持ちいい強さで押しましょう。

6. 生活習慣の見直し

適度な運動習慣の確立

毎日の軽いウォーキングやストレッチで筋肉を動かす習慣をつけることで、疲れにくい体をつくることができます。

栄養バランスの取れた食事

疲労回復に必要なタンパク質やビタミンB群、ミネラルなどをしっかり摂取しましょう。

十分な水分補給

水分が不足すると血流が悪くなり、疲労物質の排出も滞ります。こまめに水を飲むことを心がけましょう。

質の良い睡眠の確保

睡眠中に筋肉や神経が回復します。就寝前はスマホを控えるなど、睡眠環境を整えましょう。

7. まとめ

足の疲れをためないための日常ケアの重要性

足の疲れは日々のケアで大きく変わります。簡単なストレッチやマッサージ、温浴を取り入れて、こまめに疲れを解消しましょう。

継続的なケアで健康な足を保つ

今日の足の疲れは、未来の健康につながっています。毎日の積み重ねが、軽やかな足取りと快適な日常生活を支えてくれるのです。

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載