これからの季節におすすめ!自律神経を整える習慣|寒暖差・気圧変化に強い体づくり

1. イントロダクション

季節の変わり目、こんな不調を感じていませんか?

朝晩の寒暖差が大きくなったり、天気が不安定になるこの時期、

「なんとなく体がだるい」「頭が重い」「イライラしやすい」「眠りが浅い」などの不調を感じていませんか?

こうした症状の多くは、自律神経の乱れによって起こります。

特に春・秋・梅雨・初冬などは、気温や気圧の変化が激しく、身体が環境に対応しようとして負担を感じやすい季節です。

自律神経とは?なぜ季節の影響を受けるのか

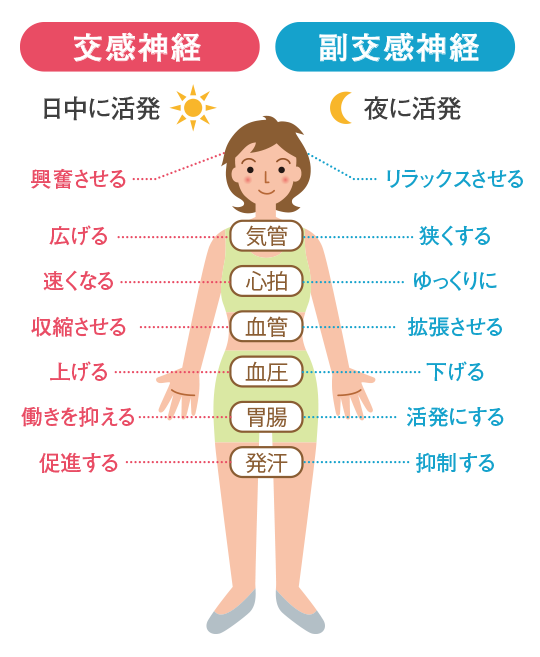

自律神経は、私たちの意思とは関係なく、体の状態をコントロールしてくれる神経です。

呼吸、心拍、血圧、体温、消化などを調整しており、「体のバランスを保つ司令塔」ともいえます。

しかし、寒暖差や気圧変化が続くと、体はそのたびに温度調整や血管収縮を繰り返します。

この負荷が積み重なると、自律神経が疲れてしまい、交感神経(活動モード)と副交感神経(休息モード)の切り替えがうまくいかなくなるのです。

放っておくとどうなる?

軽い不調なら「そのうち治る」と思いがちですが、

自律神経の乱れを放置すると、以下のような慢性的な問題につながることがあります。

-

頭痛、肩こり、めまい、耳鳴り

-

不眠・寝起きのだるさ

-

冷えやほてり

-

動悸・息苦しさ

-

便秘・下痢など消化器の不調

-

メンタルの不安定(焦燥感・気分の落ち込みなど)

つまり、自律神経を整えることは、**季節の変わり目を快適に過ごす「体のリセット習慣」**でもあるのです。

この記事でわかること

この記事では、これからの季節に起こりやすい自律神経の乱れについて、

-

どんな要因で乱れやすいのか

-

日常でできる整え方(朝・昼・夜の時間帯別)

-

食事・運動・入浴など具体的な方法

-

専門家がすすめるセルフケアのポイント

をわかりやすく解説します。

「体も心もスッキリ整える」ヒントを、今日から実践できる内容でお伝えします。

2. 季節の変わり目が自律神経に与える影響 ― なぜ不調が出やすいのか

気温や湿度、日照時間などの環境が変化すると、体は一定の状態を保とうとします。

この調整を担うのが自律神経ですが、変化が激しいと常にフル稼働状態となり、バランスが崩れてしまいます。

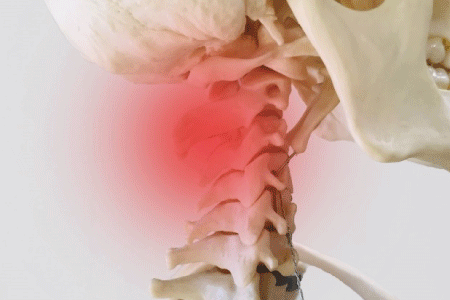

気温差がもたらすストレス

1日の気温差が5℃以上ある日は、体温を一定に保つために血管の収縮・拡張が繰り返されます。

これが自律神経への負担となり、肩こり・冷え・疲労感などを引き起こします。

気圧の変化と頭痛・めまい

低気圧の日には、血管が拡張しやすくなり、血流や内耳の圧が変化します。

結果として、偏頭痛やめまい、倦怠感が起こりやすくなります。

日照時間の短さとメンタル不調

秋〜冬にかけて日照時間が短くなると、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌が減少します。

これも自律神経のバランスを崩す原因となり、気分の落ち込みや不眠につながります。

“寒暖差疲労”とは?

最近よく聞く「寒暖差疲労」とは、温度変化によって体温調節を繰り返すことで起きる疲労症状です。

冷え性、肩こり、頭痛、肌荒れなど、さまざまな不調を引き起こします。

このように、自律神経の乱れは環境ストレスによって起きやすくなります。

次の章では、時間帯別にできる「1日のリズムを整える方法」を紹介します。

3. 朝・日中・夜の時間帯別アプローチ:リズムを利用して整える

自律神経は1日の中で「交感神経(活動モード)」と「副交感神経(リラックスモード)」が交互に働いています。

この切り替えリズムを上手に使うことで、心と体のバランスを自然に整えることができます。

🌅 朝 ― 体内時計をリセットして一日のスタートを整える

朝は「副交感神経 → 交感神経」に切り替わる時間帯。

このスイッチをうまく入れることで、頭も体もシャキッと目覚めます。

▪ 朝日を浴びる

起きてすぐにカーテンを開け、5〜10分程度、自然光を浴びましょう。

太陽の光は体内時計をリセットし、セロトニンという“幸福ホルモン”の分泌を促します。

曇りの日でも明るさを感じることで効果があります。

▪ 朝の白湯・水分補給

寝ている間にコップ1杯ほどの水分を失っています。

常温または白湯をゆっくり飲むことで血流が促進され、胃腸が目覚めます。

▪ 軽いストレッチ・深呼吸

ベッドの上で伸びをするだけでもOK。

体温が上がり、交感神経が自然に活性化します。

深呼吸を3回ほど行いながら、背中や肩をほぐしましょう。

▪ 朝食で代謝をオンに

朝食は「体を動かすスイッチ」。

炭水化物・たんぱく質・ビタミンB群を含む食事が理想的です。

(例:ご飯+納豆+味噌汁 or トースト+卵+ヨーグルト)

🌞 日中 ― 交感神経を保ちつつ“疲れない働き方”を意識

昼間は交感神経が優位になりやすい時間帯。

しかし、過剰に働きすぎると夕方の疲労やイライラにつながります。

「緊張と緩和のバランス」を意識しましょう。

▪ こまめに立ち上がる

デスクワーク中は1時間に1回、椅子から立って肩や首を回しましょう。

長時間同じ姿勢は血流を悪化させ、自律神経を乱します。

▪ 呼吸の切り替え

ストレスを感じた時は、4秒吸って、6秒吐く呼吸を3回。

副交感神経が働き、脳の興奮を鎮めます。

▪ 水分と栄養補給

交感神経が優位だと血流が偏り、のどの渇きを感じにくくなります。

こまめな水分摂取と軽食(ナッツ・果物)でエネルギーを維持しましょう。

▪ 太陽光を浴びる・軽い散歩

昼の光を取り入れることで、夜のメラトニン分泌(睡眠ホルモン)が整います。

ランチ後の10分ウォーキングもおすすめです。

🌙 夜 ― 副交感神経を優位にして“深い眠り”へ導く

夜は一日の疲れを癒し、回復のスイッチを入れる時間。

副交感神経を高めることで、睡眠の質が大きく改善します。

▪ 入浴はぬるめのお湯で15〜20分

38〜40℃のぬるめのお湯にゆっくり浸かると、心拍数が落ち着き、血流が改善します。

熱すぎるお湯は交感神経を刺激するため避けましょう。

▪ スマホやPCは就寝1時間前にオフ

ブルーライトは脳を「昼」と勘違いさせ、睡眠ホルモンを抑制します。

読書や音楽など、光を使わないリラックスタイムを。

▪ 呼吸+ストレッチでリセット

ベッドに入る前に、肩甲骨を回したり、足首をゆっくり回したりして筋肉を緩めます。

「吸って、長く吐く」呼吸で体を休息モードに導きましょう。

▪ 睡眠環境を整える

部屋を少し暗くし、20〜22℃前後を目安に。

アロマや間接照明を取り入れるのも効果的です。

💡ワンポイント:生活の「リズム」が自律神経の基盤

自律神経を整える最大のコツは、決まった時間に起きて、決まった時間に寝ること。

どんな健康法よりも「生活リズムの安定」が神経バランスに直結します。

休日の寝すぎ・夜更かしは、1週間のリズムを崩す原因になるので注意しましょう。

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載