10月に急増する急性腰痛(ぎっくり腰)の原因と整体・鍼灸での予防・対策

10月は一年の中でも急性腰痛(ぎっくり腰)が増える時期といわれています。

朝晩の気温が下がり、日中との寒暖差が大きくなる季節の変わり目。

この気温変化が、知らず知らずのうちに筋肉・血流・神経バランスへ影響を与えます。

寒さで体が冷えると、筋肉が縮みやすくなり、

ちょっとした動作(前かがみ、物を取る、くしゃみなど)で「ピキッ」と痛みが走ることも。

まさに**“魔女の一撃”**と呼ばれる急性腰痛です。

また、秋は夏の疲れを引きずっていたり、運動不足が続いていたりと、

体が「油切れ」のように硬くなっている人も多い時期。

そんな状態で冷えと急な動作が重なると、腰への負担が一気に高まります。

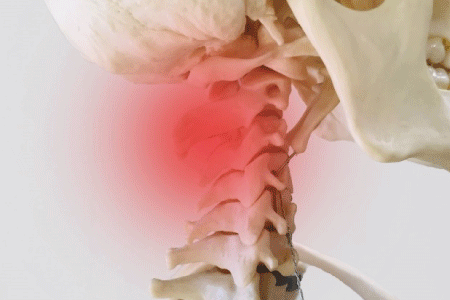

1. 急性腰痛とは?定義と発症の典型像

急性腰痛(ぎっくり腰)とは、突然腰に強い痛みが出る症状の総称です。

医学的には「急性腰痛症」と呼ばれ、

筋肉・靭帯・関節・椎間板などのどこかに微細な損傷や炎症が起きている状態です。

典型的な発症パターンには次のようなものがあります。

・朝、顔を洗おうと前かがみになった瞬間

・重い荷物を持ち上げようとしたとき

・洗濯や掃除など、中腰の姿勢を長く続けたあと

・くしゃみをした拍子に「ズキッ」と痛みが走る

一度痛めると、腰が伸びない・歩けない・寝返りが打てないなど、

日常生活にも支障が出るほどの痛みに。

冷えや疲労、姿勢のクセが重なって、筋肉の防御反応が一気に働くことが主な要因です。

2. 10月に急性腰痛が起こりやすい原因・誘因

10月に急性腰痛が多くなるのには、いくつかの共通した原因があります。

① 気温低下・寒暖差による筋肉の硬直

気温が下がると、体温を保つために血管が収縮し、筋肉の血流が低下します。

すると筋肉は冷えて硬くなり、柔軟性が失われます。

その結果、ちょっとした動作でも腰の筋肉に過剰な負担がかかりやすくなるのです。

② 自律神経の乱れ

寒暖差が大きくなると、自律神経が体温調整でフル稼働します。

この乱れが、筋肉の緊張や血流低下を招き、腰痛や肩こりを悪化させる要因になります。

③ 運動不足・体力低下

夏の疲れを引きずっている人、冷房の影響で筋肉が弱っている人は、

秋に入ると急に腰への負担を感じやすくなります。

特に腹筋や背筋のバランスが崩れている人は要注意です。

④ 姿勢の乱れ・冷えた環境での作業

朝晩の冷えや暖房・冷気の影響で、無意識に背中を丸めたり、猫背になりがちです。

この「姿勢の崩れ」が、慢性的な腰の負担を作り出し、急性痛のきっかけになります。

3. 整体・鍼灸でのアプローチ

整体や鍼灸では、痛みを和らげるだけでなく、再発しにくい体づくりを目的としています。

🔹整体のアプローチ

・骨格と筋肉のバランスを整える:骨盤・腰椎・股関節の位置を調整し、腰への負担を軽減

・筋膜リリース・ストレッチ:硬くなった筋肉をやわらげ、血流を回復

・姿勢矯正:背骨の自然なカーブを取り戻し、正しい動作パターンを再教育

整体では、「痛みの出ている部分」だけでなく、**体全体の連動性(姿勢・重心・筋力)**を整えることで根本改善を目指します。

🔹鍼灸のアプローチ

・鍼(はり):深層の筋肉まで刺激し、血流と代謝を促進

・灸(きゅう):冷えた筋肉を温め、炎症を抑えながら自然回復を助ける

・自律神経調整:体の緊張を和らげ、リラックス効果で痛みの閾値を下げる

特に秋冬の鍼灸では、「温めながらほぐす」施術が効果的。

気温低下による冷えと筋肉の硬直を同時にケアできます。

4. セルフケア・日常習慣でできる予防・改善法

整体や鍼灸の後は、日常生活でも体を冷やさない・固めないことが大切です。

✅ 温める習慣を作る

・朝晩は腰にカイロを貼る

・寝る前にお風呂で15分ゆっくり温まる

・冷えやすい方は腹巻き・レッグウォーマーを活用

✅ 軽い運動を続ける

・ラジオ体操・ストレッチを毎日3分

・ウォーキング・スクワットなど「血流を動かす」運動

・朝起きてすぐに腰を回すストレッチで筋肉を“起こす”

✅ 姿勢を意識する

・デスクワーク中は30分に一度立ち上がる

・座るときは骨盤を立て、背もたれに頼りすぎない

・寝具や枕の高さを見直し、腰に負担をかけない姿勢で睡眠

5. 再発予防とメンテナンス戦略

10月は、体が気温変化に慣れていない時期。

「ぎっくり腰が治った」と思っても、筋肉はまだ回復途中のことが多いです。

整体や鍼灸で整えた後は、週1回~月2回程度のメンテナンスを行うことで、

血流や関節可動域を保ち、再発を防ぎやすくなります。

また、秋から冬にかけては、冷えと運動不足が重なりやすいため、

早めのケアが“痛みのない冬”への最短ルートになります。

★急性腰痛に関する詳細はこちら

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載