女性に多い貧血の原因と改善法|鉄分不足・隠れ貧血のチェックと効果的な食事・対策

🩸 イントロダクション:女性の約6割が「鉄不足」傾向にあります

なんとなく疲れやすい、立ちくらみがする、顔色が悪い――

そんな症状を「体質だから」と見過ごしていませんか?

実は、**女性の約6割が鉄分不足(隠れ貧血)**といわれています。

貧血は単なる“血が足りない”状態ではなく、体全体に酸素が届かず、脳・筋肉・内臓の働きが低下する状態です。

放っておくと、集中力の低下・冷え・肌荒れ・免疫力の低下など、心身両面に影響を及ぼします。

この記事では、

-

なぜ女性に貧血が多いのか

-

自分でできるセルフチェック

-

食事・生活での改善法

-

受診の目安

を分かりやすく解説します。

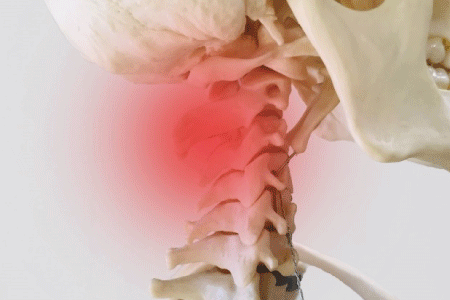

1. なぜ女性は貧血になりやすいのか?

▶ 鉄の役割と血液の仕組み

鉄は、血液中の「ヘモグロビン」を作るために欠かせない栄養素です。

ヘモグロビンは肺から体のすみずみまで酸素を運ぶ役割を担っています。

鉄が不足すると、ヘモグロビンが作れず、酸素供給が足りなくなり――

結果として「だるい」「頭がボーッとする」「動悸がする」といった症状が起こります。

▶ 女性特有のリスク要因

女性は、以下の理由で慢性的に鉄を失いやすい傾向があります。

-

月経(生理)による出血

→ 毎月20〜30mgの鉄が失われる -

妊娠・出産・授乳

→ 胎児や母乳へ鉄を供給するため体内の鉄が減少 -

ダイエット・偏食

→ 鉄・タンパク質・ビタミン摂取量が不足しやすい

これらが重なると、「鉄を摂る量」より「失う量」が多い状態が続き、慢性的な鉄欠乏に陥ります。

▶ ライフステージ別に見る貧血リスク

| ライフステージ | 主な原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 思春期 | 急な成長・初潮 | 体が鉄を多く必要とする |

| 妊娠・授乳期 | 胎児・母乳への供給 | 需要増加・貯蔵鉄減少 |

| 更年期 | ホルモン変動・不規則月経 | 吸収率低下・自律神経不安定 |

2. 自分でチェック!女性に多い貧血のサインと症状

▶ よくある身体のサイン

-

いつも疲れやすい・眠い

-

顔色や唇の色が白っぽい

-

立ちくらみ・めまいが多い

-

動悸・息切れが起こる

-

爪が割れやすい/スプーン状に反る

-

髪が抜けやすい・ツヤがない

これらが2つ以上当てはまる場合、鉄不足の可能性があります。

▶ 「かくれ貧血」とは?

血液検査で「ヘモグロビン値が正常」でも、

体内の**貯蔵鉄(フェリチン)**が不足しているケースがあります。

これが「隠れ貧血」です。

-

体のエネルギー産生が落ちる

-

朝起きられない、集中できない

-

肌荒れ・冷えが慢性化

といった不調が続く場合は、フェリチン検査を受けましょう。

▶ 簡単セルフチェック(当てはまる数を数えてみましょう)

| 項目 | Yes / No |

|---|---|

| 朝がつらい、立ち上がるとクラクラする | |

| 手足が冷えやすい | |

| 爪や唇の色が薄い | |

| 月経の量が多い | |

| 食事量が少ない、または偏食ぎみ | |

| 甘いもの・パン・コーヒーをよく摂る |

→ 3つ以上当てはまる場合、鉄分不足の可能性あり。

3. 女性の貧血タイプ・原因別の改善アプローチ

▶ 鉄欠乏性貧血(最も多いタイプ)

女性の約7割がこのタイプです。

鉄の摂取不足、出血、吸収不良などで起こります。

→ 食事改善+サプリメントでの補充が基本です。

▶ 月経過多・婦人科疾患が原因の貧血

子宮筋腫や子宮内膜症などにより出血量が多いと、

鉄をいくら摂っても足りない状態になります。

→ 婦人科の受診が必要。根本治療が改善の鍵。

▶ 妊娠・授乳期・更年期の貧血

妊娠中は胎児に酸素を供給するため、鉄需要が2〜3倍に増えます。

また、更年期はホルモンの乱れによって吸収率が下がります。

→ この時期は**「食事+サプリ+医師の管理」**が理想です。

4. 食事・栄養で鉄分を効率的に補う方法

▶ 鉄には2種類あります

| 種類 | 含まれる食品 | 吸収率 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ヘム鉄 | 肉・魚・レバー | 約20〜30% | 吸収されやすい |

| 非ヘム鉄 | 野菜・豆・海藻 | 約5% | ビタミンCと一緒で吸収UP |

▶ 鉄の吸収を助ける栄養素

-

ビタミンC:野菜・果物・ブロッコリーなど

-

葉酸・ビタミンB12:レバー・卵・納豆・枝豆

-

たんぱく質:筋肉や血液の材料になる

👉 鉄は「単独ではなく組み合わせ」で摂るのがポイント。

▶ 鉄の吸収を妨げる習慣

-

コーヒー・紅茶(タンニン)

-

牛乳・チーズ(カルシウム過多)

-

無理な断食・偏食

→ 食後すぐのカフェイン飲料は避けましょう。

▶ 食事の組み合わせ例

-

「牛肉のステーキ+ブロッコリー+オレンジ」

-

「アサリの味噌汁+ほうれん草のお浸し」

-

「納豆+卵+ご飯+野菜スープ」

5. 生活習慣・補助ケアで貧血を改善・予防

▶ 睡眠とストレス管理

睡眠不足やストレスは自律神経を乱し、胃腸の吸収力を低下させます。

→ 夜は23時までに就寝、朝日を浴びて体内時計を整えましょう。

▶ 適度な運動

ウォーキングやヨガは血流を促進し、酸素運搬力を高めます。

ただし、過度な運動や無理なダイエットは逆効果。

▶ サプリメント・鉄剤の使い方

食事で補えない場合は、医師や薬剤師の指導のもとでサプリや鉄剤を利用。

-

食後に服用(胃の刺激を防ぐ)

-

継続的に服用しないと効果が出にくい

-

胃の不快感がある場合は種類を変更可能

6. 受診すべきタイミングと専門医療の流れ

▶ 放置してはいけないサイン

-

めまい・息切れが強く、日常生活に支障がある

-

月経が異常に多い

-

顔色が明らかに悪い

-

食欲がない、急激な体重減少がある

→ これらが当てはまる場合は、婦人科・内科へ早めに相談しましょう。

▶ 主な検査と治療

-

血液検査(ヘモグロビン・フェリチン値)

-

原因に応じた治療(鉄剤・ホルモン治療・食事指導)

-

婦人科疾患がある場合は手術やホルモン療法も検討

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 貧血は自然に治りますか?

→ 軽度でも放置すると慢性化します。必ず原因を特定しましょう。

Q2. 鉄剤はいつまで飲めばいい?

→ 医師の指示に従い、少なくとも3か月以上の継続が必要です。

Q3. 食事だけで改善できますか?

→ 軽度であれば可能ですが、血液検査での確認が大切です。

8. まとめ:貧血改善は「知ること」から始まります

-

女性は生理やホルモン変化により鉄が失われやすい

-

食事・生活習慣の改善で多くは回復可能

-

「疲れ」「冷え」「立ちくらみ」は体からのSOS

今日からできる小さな改善が、体調を大きく変えます。

「鉄分を意識する生活」=女性の健康を守る第一歩です。

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載