暑い日が続いていますが体調はいかがでしょうか?

夏は多くの症状を感じやすい季節ですが、その背景には「知らないうちに陥っていた水分不足」があるかもしれません。

このコラムでは、夏にひどくなる肩こりの原因について詳しく紹介していきます。また、多くの人が陥りやすい水分不足が体に与えるダメージについても知ることができます。

さらに、正しい水分摂取方法についてや肩こりの改善方法についても具体的な方法をお話ししていきますので、健康な生活を送るためにぜひこの記事を参考にしてください!

ーーーー

記事内容

- 1.肩こりの原因

- 2.夏に肩こりが悪化する要因

- 3.水分不足が体に与えるダメージ

- 4.正しい水分摂取

- 5.強い肩こりを改善するには

1.肩こりの原因

肩こりは、主に首や肩の周辺の筋肉に緊張が生じることで発症します。

首の後ろ側にある僧帽筋(そうぼうきん)や上部頚椎棘筋(じょうぶけいきょうついきん)などの筋肉が緊張し、こりが生じます。これらの筋肉は長時間のデスクワークや悪い姿勢、ストレスなどによって負担を受けやすくなります。また、肩甲骨周辺の僧帽筋や菱形筋(びしょうきん)もこりの原因となることがあります。

肩こりが慢性化し日常生活に影響するレベルに達すると、以下のような症状が現れることがあります。

○痛みや不快感

肩や首の周辺の筋肉が緊張し続けるため、痛みや重苦しさを感じます。頭痛や首の可動域の制限も現れることがあります。

○疲労感や倦怠感

筋肉のこりにより、疲労感や倦怠感が増し、日常の活動に対するエネルギーが減少します。集中力やパフォーマンスの低下も見られるかもしれません。

○睡眠障害

肩こりが原因で快適な寝姿勢を確保できない場合、睡眠の質が低下し、不眠や熟睡感の欠如が生じることがあります。

○日常生活の制約

痛みや不快感が強いため、日常生活の動作に制約が生じることがあります。例えば、肩を動かすことや物を持つことが困難になる場合があります。

このように通常の人に比べて、特に肩こりの症状が強く日常生活に影響するレベルに達する人の筋肉は以下のような状態になっている可能性があります。

①緊張とこりの増加

筋肉が慢性的に緊張し、硬くなります。通常、筋肉は収縮と弛緩を繰り返して正常な状態を保ちますが、慢性的な肩こりでは筋肉の緊張が持続し、こりの感じ方や症状が増加します。

②筋肉の硬化と柔軟性の低下

緊張とこりが長期間続くと、筋肉の組織が硬くなります。これによって筋肉の柔軟性が低下し、適切な可動域や伸縮性が制限されることがあります。

③筋力の低下

長期間にわたる筋肉の緊張とこりにより、筋力が低下することがあります。筋肉は正常な状態でないため、適切な力を発揮することができず、日常生活の動作に制約が生じる可能性があります。

④血液循環の低下

緊張とこりによって血液循環が悪化することがあります。血流の低下により酸素や栄養の供給が不足し、代謝物の蓄積や炎症のリスクが高まることがあります。

以上のような状態が見られるため、慢性的な肩こりに悩む人は、痛みや不快感だけでなく、筋肉の硬化や柔軟性の低下、筋力の低下、血液循環の低下などの身体的な変化を経験している可能性があります。適切なケアや治療を行い、筋肉の状態を改善することが重要です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

肩こりを改善するには、

自身の生活習慣(生活リズム・食事・姿勢動作)と

肩こりの仕組みについて知ることから始めましょう

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2.夏に肩こりが悪化する要因

夏の肩こりが悪化する原因は、以下のような要素が関与しています。

○水分不足

水分不足による脱水状態は、筋肉の緊張を引き起こす可能性があります。水分は筋肉の正常な機能に重要な役割を果たしており、適切な水分摂取がなされていない場合、筋肉の緊張やこりが生じやすくなります。また、関節には滑液と呼ばれる液体が存在し、関節の運動をスムーズにする役割を果たしています。水分不足により滑液の量が減少すると、関節の摩擦が増え、肩こりや関節の痛みが生じることがあります。そして、水分不足は血液の濃度を高め、血液の循環を悪化させる可能性があります。血液循環の低下により、酸素や栄養素の供給が不十分になり、筋肉や組織の状態が悪化し、肩こりが起こりやすくなります。

○高温多湿な環境

夏の季節は気温や湿度が高くなることが多いため、体内の水分が蒸発しやすくなります。これにより、筋肉や組織の水分が不足し、筋肉の緊張やこりを引き起こす可能性があります。

○過度な汗のかき方

暑さや湿度により、体は過度に汗をかくことがあります。多量の汗をかくことで体液のバランスが崩れ、電解質の不均衡が起こることがあります。それによって筋肉の緊張やこりが生じることがあります。

○姿勢の乱れ

暑さや湿度による疲労やだるさ、水分不足による体力の低下などがあると、姿勢が悪くなる傾向があります。特に肩や首の筋肉は、デスクワークや長時間のスマートフォンの使用などにより、緊張しやすくなっています。その結果、夏の季節において姿勢の乱れが肩こりを悪化させる原因となります。

○ストレスや緊張

夏は暑さや気候の変化によるストレスが増えることもあります。ストレスや緊張は筋肉の緊張を引き起こし、肩こりの悪化につながる可能性があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

これらにより夏の肩こりは発症しやすくなりますが、

肩こりをはじめとした夏の症状背景に、水分不足は大きく関わっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3.水分不足が体に与えるダメージ

夏は体温調節のためにかなりの水分は排出されます。普段の生活であまり水分を取らない方は、すでに体内にある水分を排出し体温調節を行うため体の水分量が60パーセントを切ってしまう可能性があります。実際に水分量が60パーセントを切ってしまうとどんなことが起こるのでしょうか?

* 脱水症状の悪化: 体の水分量が不足すると、脱水症状が進行する可能性があります。脱水症状は、口渇、頭痛、めまい、倦怠感、低血圧、心拍数の上昇、尿量の減少などを引き起こすことがあります。水分量が60パーセントを切ると、これらの症状がより深刻になる可能性があります。

* 熱調節の障害: 水分不足は体温の調節機能に影響を与えます。体の水分量が減ると、汗の分泌が減少し、体温の上昇を効果的に防ぐことができなくなります。これによって、熱中症のリスクが高まる可能性があります。

* 神経機能の低下: 水分は神経系の正常な機能に重要な役割を果たしています。水分不足により神経伝達物質のバランスが乱れ、神経機能が低下することがあります。結果として、注意力や集中力の低下、思考力の低下、反応時間の遅延などが生じる可能性があります。

* 消化器系の問題: 水分不足は消化器系にも影響を与えます。適切な水分量がないと、消化器官の動きが低下し、便秘や胃腸の不快感、消化不良などの問題が生じる可能性があります。

* 免疫機能の低下: 水分は免疫機能にも関与しています。水分不足により、免疫細胞の正常な機能が妨げられ、免疫機能の低下や感染症への抵抗力の低下が起こる可能性があります。

体液が少なくなって体温が上昇すると、クルマでいえば「オーバーヒート」のような状態になります。

2%減少…失われるとのどの渇き、運動能力が低下

3%減少…強いのどの渇き、ぼんやり、食欲不振

4~5%減少…疲労感や頭痛、めまいなどの脱水症状

10%以上になると、死にいたることもあります

(参照:大塚製薬https://www.otsuka.co.jp/nutraceutical/about/rehydration/water/dehydration-signs/)

4.正しい水分摂取

水分は食事・水分補給の両方から1日2ℓ〜2.5ℓが目安です。

食事からの水分補給では、水分を多く含む野菜や果物を食べる方は20〜30パーセント摂取できている可能性があるので、水分補給では1,5〜2ℓの摂取を意識していきましょう。

また、水分補給にはジュースやお茶ではなく水が適していると言われますが皆さんはその理由を知っていますか?

水は無色透明で純粋な水分ですので、体内への吸収が迅速に行われます。胃や腸で瞬時に吸収され、体内の細胞に水分が行き渡りやすい特徴があります。一方、お茶には水以外の成分(カフェイン、ポリフェノール、香料など)が含まれている場合があり、それらの成分が吸収速度を遅らせる可能性があります。ジュースの場合は、カロリーや添加物が含まれている場合があります。

ただし、お茶にも利点があります。例えば、緑茶やハーブティーには抗酸化物質や健康効果があるとされる成分が含まれています。また、お茶に含まれるカフェインは一定の刺激効果をもたらすため、気分をリフレッシュさせる効果もあります。

総合的に考えると、日常的な水分補給においては、水が最も基本的で効果的な選択肢と言えますが、お茶や他の飲み物を楽しむことも良いですし、個人の好みや体調に合わせた適切な飲み物を選ぶことが大切です。

5.強い肩こりを改善するには

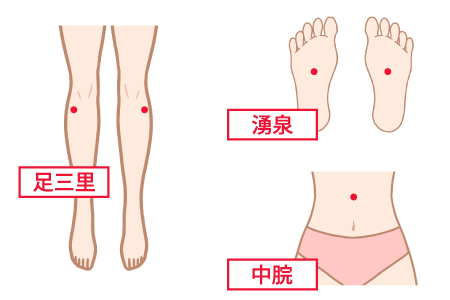

慢性的な肩こりには、<無意識の悪い生活習慣>が背景にあります。鍼灸や整骨、マッサージで治療することは症状を改善する上でもちろん大切なことですが、習慣化してしまった負荷のかかる姿勢や動作、食生活を改善することが最も重要です。しかし、習慣化してしまったものを変化させることは難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。一回で改善させようと思うと体に大きな負荷がかかりますので、体がより楽になることをイメージして少しづつ取り組んでいきましょう。

肩こりを改善するには、大胸筋の柔軟性を高め、肩甲骨周りの筋肉の伸びを軽減させてあげることが重要です。症状に合わせたストレッチ・トレーニングを行い、また毎日の生活に取り入れることで楽に良い姿勢が保てるようになります。

そのためには、①朝のストレッチ・トレーニングで体の筋肉を目覚めさせ良い姿勢を維持しやすくする②夜のストレッチで疲れた筋肉を柔軟し血流促進・回復しやすくさせる、この二つを重点的に行うことが大切です。

【肩こり】国家資格者が教える!肩こり改善ストレッチ

【巻き肩】肩こり・巻き肩改善!ストレッチ方法の紹介

また当院の肩こり治療は、安心の国家資格者が超音波鍼灸や530電気医療機器など幅広い治療方法からあなたに合ったプログラムを組み、ホームワーク指導まで行います。

お困りの方はご相談ください。