腰痛で左右に捻る動作がつらい方へ。

鍼治療による可動域改善の仕組みや効果をわかりやすく解説します。

1. はじめに

振り向くだけで腰が痛いのはなぜ?

「後ろを振り返ると腰がズキッと痛む」「服を着替えるときに体をひねるのがつらい」——そんな経験はありませんか?

腰痛は前にかがむ・後ろに反るだけでなく、日常でよく行う「体を左右にひねる動作」にも大きな負担をかけます。

振り向く、靴下を履く、荷物を持ち上げるといった何気ない動作で痛みを感じると、生活そのものが不自由に思えてしまいます。

本記事では、腰痛の仕組みや鍼治療の効果をわかりやすく解説するとともに、実際の当院患者様によるビフォーアフター動画をご紹介します。施術前と施術後で「どのくらい体をひねれるようになったのか」を、目で見て確認していただけます。

2. 腰痛の基礎知識

腰痛にも種類がある?原因は人によって違います

一言で「腰痛」といっても、原因や痛みの出方は人によってさまざまです。

例えば、長時間のデスクワークや立ち仕事で筋肉が疲れて炎症を起こす「筋筋膜性腰痛」。

背骨の小さな関節に負担がかかって生じる「椎間関節性腰痛」。

あるいは坐骨神経痛のように、神経が圧迫されてしびれや痛みが出る神経由来の腰痛もあります。

同じ「腰痛」でも原因が違えば対処法も変わるため、まずは自分の腰痛の特徴を知ることが改善の第一歩となります。

体をひねるとき、腰やお腹の筋肉はどう働くの?

体を左右にひねるときには、実は多くの筋肉と関節が協力して働いています。

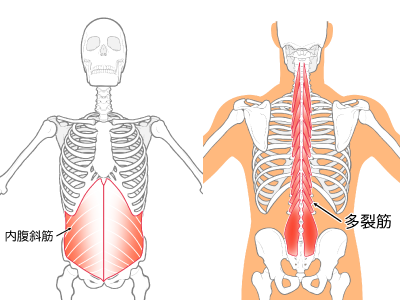

代表的なのは、お腹の横にある腹斜筋、背骨をしっかり支える深い筋肉である多裂筋。そして、腰椎や骨盤まわりの関節も一緒に動きます。

これらがうまく連動することで、私たちは振り向いたり、体をねじって物を取ったりといった動作をスムーズに行えます。

しかし、筋肉が硬くなったり炎症を起こすと、まるで「体にブレーキがかかった」ように動きが制限され、無理に動かすと強い痛みを感じてしまうのです。

どうして体をひねると腰が痛くなるの?

腰をひねると痛みが出る理由はいくつか考えられます。主に次の3つが代表的です。

- 1.筋肉の過度な緊張や炎症

- 2.関節の動きの硬さ(可動域制限)

- 3.神経の圧迫や刺激

これらが単独で原因になる場合もあれば、複数が重なって悪循環を作ることもあります。

例えば「筋肉が硬くなる → 関節が動きにくくなる → 無理に動かすと神経に刺激が加わる」といった流れです。

こうなると、振り向くだけで痛みが走るようになり、患者さんの多くが「何をするにも怖い」「動かすのを避けてしまう」と感じてしまいます。

痛みによる心理的な不安がさらに筋肉を緊張させてしまい、痛みを長引かせることもあるのです。

3. 鍼治療の理論とメカニズム

鍼はどうして腰の痛みに効くの?

鍼治療は、髪の毛ほどの細い鍼をツボや筋肉にやさしく刺入して刺激を与える施術です。

これにより血流が良くなり、固まった筋肉のこわばりが和らぎます。さらに、痛みを脳に伝える神経の興奮を抑える作用があるため、自然な鎮痛効果も期待できます。

一般的なマッサージでは届きにくい深部の筋肉にアプローチできる点が、鍼治療ならではの強みです。

「慢性的に続く腰の重だるさ」「薬を飲んでも改善しない痛み」にも効果が期待できるのは、このような仕組みがあるからです。

鍼で“ひねると痛い腰”が動きやすくなる理由

腰をひねるときには、腹斜筋や多裂筋といった体幹の筋肉、さらに背骨や骨盤まわりの関節が働きます。これらの筋肉や関節に緊張や炎症があると、ちょっとした動きでも「ズキッ」とした痛みを感じやすくなります。

鍼治療では、こうした痛みの原因となる筋肉の緊張を直接ゆるめ、血流を改善することで、関節の動きがスムーズになります。

その結果、施術前は「振り向くのもつらい」「服を着替えるときに痛む」といった状態だった方が、施術後には「楽に体をひねれるようになった」と実感できるケースが多くあります。

これは捻る動作だけにとどまりません。前屈みになる、後ろに腰を反らす動作で痛みが出ている方にも同様に効果があります。

可動域が広がることで、日常の動作が快適になり、「また痛くなるのでは」という不安も和らぐことでしょう。

研究でも効果が確かめられている鍼治療

近年では、鍼治療の効果について多くの臨床研究が行われ、海外の研究や日本鍼灸学会などの学術データでも「鍼は腰痛の改善に役立つ」というエビデンスが積み重ねられています。

特に通電鍼(鍼に弱い電気を流す方法)は、通常の鍼よりも筋肉の深部にしっかり刺激を届けられるため、腰痛の改善に有効であることが報告されています。

こうした科学的な裏付けがあることで、患者さんにとっても「根拠のある治療を受けている」という安心感につながりますね。

国家資格を持つ施術者が適切に行うことで、安全かつ効果的に痛みの改善を目指せるのが鍼治療の大きな魅力です。

【実例】腰をひねる動作を鍼治療前後で比較

ビフォーアフター動画の紹介

今回ご紹介する動画は、腰に手を当てて体を左右にひねる動作を当院の患者様にご協力いただき撮影したものです。

施術前は腰のこわばりと痛みのために動きが大きく制限され、腰が固まったように感じられていたそうです。

施術後は痛みの緩和で可動域が広がり、ぐっと後ろを振り返ることができるようになりました。筋肉が緩んだため動きも柔らかくなっていますね。

1回の施術でこのような結果になりましたので、定期的に施術を行なっていくことにより、今後さらに大きな改善が見込めます。

5. まとめ

腰が楽に動かせるようになると、毎日の生活は驚くほど変わります。

生活の快適さや行動範囲は一気に広がり、「また痛くなるのでは」という不安から解放。外出や趣味、家事などにも前向きに取り組めるようになるでしょう。

とはいえ、「本当に効果があるのかな?」「自分にも合うのだろうか」と不安に思う方も多いはずです。そんなときは、まずは一度体験してみることをおすすめします。

当院では初回カウンセリング、オーダーメイド治療によりお一人お一人に合わせた施術メニューをご用意しております。実際に鍼治療を受けていただきながら、専門家が一人ひとりの状態を丁寧に確認し、最適なケアをご提案いたします。

無理なく第一歩を踏み出していただけるようサポートしていますので、「今の痛みを改善したい」「以前のように自由に動きたい」と感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。