【健康コラム】知ってる?姿勢改善を成功させるPOINT|筋肉の”伸張と萎縮”

写真や鏡越しに映った自分を見て「こんなに姿勢悪かったっけ…」と感じたこと、皆さんもあるのではないでしょうか?

健康な身体において、血流が循環しやすいバランスの良い・美しい姿勢は欠かせないものですが、姿勢を良くしようと思うと背中が痛くなったり、そもそも自分の思う良い姿勢が本当に正しい姿勢なのか分からないという声は多いです。

今回は、どうして姿勢改善は難しいと感じるのか、そして、姿勢改善をするにあたって絶対に知っておいてほしい知識を紹介します!

- 1.どうして姿勢改善は難しい?

- 2.姿勢改善に重要な筋肉の話

- 3.姿勢不良に良くあるパターン

- 4.当院の姿勢改善

1.どうして姿勢改善は難しい?

習慣になった悪い姿勢を改善するのは、なぜ難しいと感じるのでしょうか?

その答えは、まず”習慣化”にあります。

習慣というのは、繰り返し行うことで脳がその状態を覚え、過度に意識しなくても、ほぼ無意識に負担なく行えるようになることを指します。

例えば、毎日の就寝時間が遅い人がいきなり21:00に寝ようとした時、大抵はなかなか眠りにつけません。しかし、毎日21:00に寝ている人は、いつもとは違うスケジュールで動いていたり過度のストレスを感じていない限りいつも通り楽に眠ることができます。

このように、人間の持つ脳の習慣化は、環境に縦横するための能力の一つでその状態をキープしようとする力です。

これは、生活習慣だけでなく、思考、判断力、コミュニケーション、そして体内の活動においても全てのことに言えます。

つまり、姿勢も同様です。

何らかの原因や子供の頃からの癖(習慣)で猫背になる人は、猫背が習慣化しているため、その姿勢が「楽」に感じますので、いつもは行わない正しい姿勢をしようとすると、不快感を感じてしまうことが多いです。

そして、猫背姿勢に慣れてしまった体は、”猫背姿勢をキープするための筋肉”が発達してしまいます。

姿勢改善が難しいと感じる大きな原因はここにあります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(原因)疲労・筋力低下による姿勢不良

↓

(習慣)楽な姿勢と認識して無意識に行う

↓

(結果)筋力低下(伸張)・筋緊張(萎縮)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そして、多くの場合上記の流れをループしてしまいます。

しかし、悪い姿勢も習慣によって作られたものですので、良い姿勢になるための行動を1つずつ習慣にしていけば必ず改善します。

次に、姿勢改善に失敗する人がやりがちな「意識だけで姿勢を改善する」ことについてお話しします。

一見、無意識で習慣化しているのなら自分の意識で改善できるのでは?と感じるかもしれませんが、この場合かなりの確率で、過度の疲労感や凝り・痛みを感じます。

そうなってしまうのは一体なぜなのか?

その答えは次の”姿勢改善に重要な筋肉の話”にあります。

2.姿勢改善に重要な筋肉の話

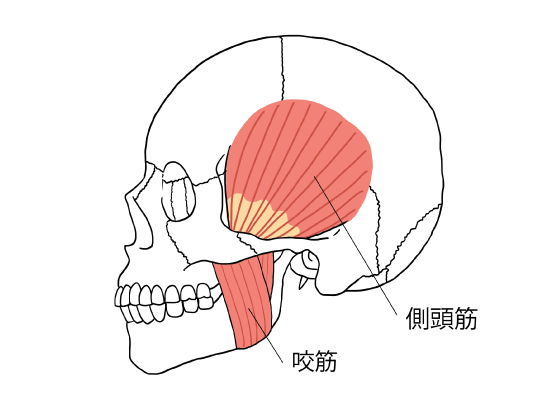

姿勢改善に重要なのは、筋肉の”伸張(筋力低下)と萎縮(柔軟性低下)”している部位を認識することです。

先ほどの話の中にもありましたが、猫背姿勢に慣れてしまった体は、”猫背姿勢をキープするための筋肉”が発達してしまいます。

筋肉は本来引っ張る力(縮む)と柔軟性(伸びる)の二つの性質も持っていますが、筋肉を過度に使えば発達し、過度に使わなければ筋力は低下していきます。

過度に使う筋肉は、引っ張る力(縮む)を持続させようとするので、筋力は低下しませんが柔軟性を失います。加えて脳の習慣化もあるので、ずっと筋肉を縮めてしまいやすくなります。

逆に、過度に筋肉を使わなければ、筋肉は小さくなり筋力を失います。

皆さんも、片足立ちでフラフラしたり、子供のときより腹筋できないと思ったことがあるかと思いますが、筋力が低下すると、筋肉を使おうと意識しても使えなくなってしまいます。

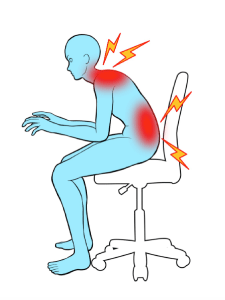

これらを踏まえて姿勢の話に戻りますが、立つ・座る・歩くといった日常的な姿勢動作も実は私たちが感じている以上に筋肉を使っています。

そのため、筋肉はバランス良く使ってあげる必要があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

正しい姿勢=筋肉をバランス良く使った姿勢

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

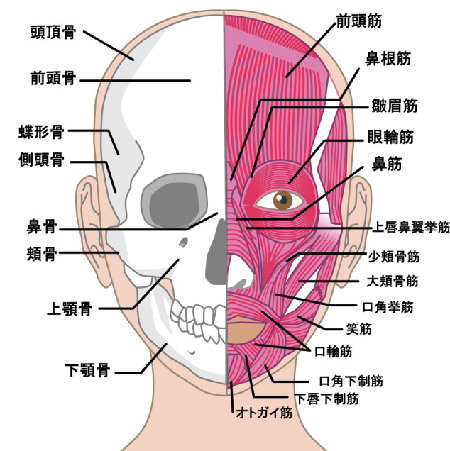

不良姿勢に該当する猫背などは、過度に使う筋肉と過度に使わない筋肉が存在します。

ですので、良い姿勢を作ろうとした時に筋力が足りなかったり、筋肉が縮んで硬くなったりして、なおかつ無理やり姿勢を変えることで痛みなどが発生し姿勢改善が難しく感じます。

3.不良姿勢に良くあるパターン

多くの方に見られる不良姿勢に良くあるパターンを紹介します。姿勢は生活に大きく影響します。例えば、近年はスマホの普及やデジタル化によって長時間画面を見ることが増えました。それにより、無意識に顔を画面に近づける姿勢をしてしまいやすくなり、ストレートネック・猫背などの不良姿勢の方が増加しています。

ここでは、代表的な不良姿勢とその筋肉の状態(伸張と萎縮)について紹介します。

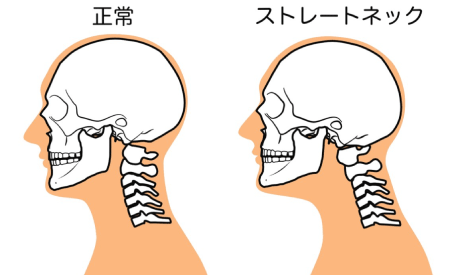

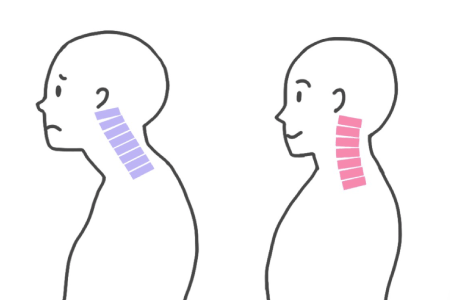

①ストレートネック

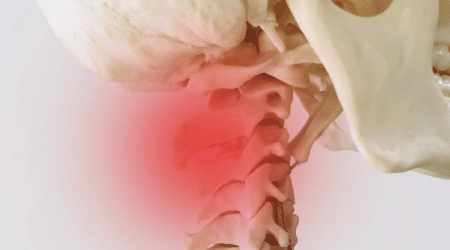

「ストレートネック」は、首の自然なカーブが失われ、首がまっすぐに伸びている状態を指します。この姿勢は、頭痛、首こり、肩こり、腕や手のしびれにつながる可能性もある不良姿勢です。

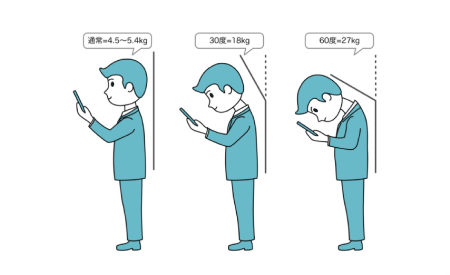

成人の頭の重さは約 4~6kg もありますが、体の重心上に頭を位置することでその重さの体への負担は軽減します。しかし、頭が前に出る角度が増すごとに

・首の前側にある斜角筋

・首の後ろ側にある後頭下筋群

・上部僧帽筋

・肩甲挙筋

に過度の負担がかかりこれらの筋肉が習慣的に萎縮します。

②巻き肩

「巻き肩」は、肩の位置が前に丸まる姿勢のことを指します。

巻き肩になると、

・胸の筋肉(特に小胸筋)

は萎縮し硬くなります。

反対に、

・背中の筋肉(僧帽筋など)

は伸びてしまっています。

③猫背

「猫背」は、背中や背骨の曲がり方が正常ではなく、背中が丸くなっている状態を指します。

この姿勢は巻き肩やストレートネックも含み、さらに加えて

・背筋

・腹筋

の体を支える基本となる2つの筋肉の筋力低下があります。

④反り腰

「反り腰」は、腰が前傾した姿勢を指します。

・股関節前面

の筋肉が硬く、

・腹筋

の筋力低下により

お尻が後ろに突き出し、前腿が張り、お腹もでる姿勢になります。

4.当院の姿勢改善

当院は、国家資格保持した臨床家による治療で、整体・マッサージ・鍼灸・医療機器を使用し患者さん一人一人にあった治療をご提供します。

初めての患者さんにはAI姿勢診断を無料でご提供しております。この診断器は、現在の姿勢バランスを評価し、将来発症する可能性のある症状を予測します。また、改善するために必要な治療・トレーニングも提案してくれますので臨床家の知識もあわせて、必要な治療を解剖学的にわかりやすく患者さんへご説明できるようになりました。

姿勢改善には、筋力低下した筋肉をトレーニングで鍛え、柔軟性を失った筋肉をマッサージや鍼灸で緩める必要があります。

筋肉のバランスを医療的に整えてあげることで、正しい姿勢に戻しやすくなります。

当院ではさらに、患者さんのお家でのメンテナンスをサポートするためSNSでのトレーニング動画の発信も行なっています。

ストレートネック・猫背にオススメ!エクササイズ

【巻き肩】肩こり・巻き肩改善!ストレッチ方法の紹介

猫背改善に効果的なストレッチ

【反り腰】国家資格者が教える!反り腰改善トレーニング