姿勢不良・猫背の原因と改善方法|整体で根本から整える専門ガイド

1 姿勢不良・猫背とは?まず「今の姿勢」を正しく知る

ざっくり言うと、理想の姿勢は横から見たときに

耳 → 肩 → 腰 → 膝 → くるぶし

が一本の線に近い状態です。

猫背・姿勢不良になると…

-

頭が前に出る(ストレートネック気味)

-

肩が内側に丸まる(巻き肩)

-

背中が丸くなる(円背)

-

骨盤が後ろに倒れて、腰が丸まる

といったズレが組み合わさって、全身のバランスが崩れた姿勢になります。

見た目だけでなく、

-

肩こり・首こり

-

頭痛・腰痛

-

呼吸が浅くなる

など、体調にも影響しやすいのが「姿勢不良・猫背」の怖いところです。

2 猫背の主なタイプとそれぞれの特徴

猫背といっても一種類ではありません。

大まかに4タイプに分けると、自分に合った改善方法を選びやすくなります。

背中まるまる型(円背タイプ)

-

背中全体が丸くなり、肩甲骨が外側へ広がっている

-

高齢者・長時間座りっぱなしの人に多い

-

「胸を張ろうとしてもすぐ戻る」「背中全体が固い」

ポイント:

胸椎(背中の骨)のカーブが強く、背中の筋肉が弱くなっているケースが多いです。

巻き肩タイプ

-

肩が内側にねじれ、腕が体の前側にぶら下がっている

-

立って横から見ると、肩が耳より前に出ている

-

デスクワーク・スマホ操作が多い人に非常に多い

ポイント:

胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)が縮み、背中・肩甲骨まわりの筋肉が引き伸ばされて弱くなっています。

ストレートネック+猫背タイプ

-

頭だけが前に突き出している

-

顎が前に出て、首の後ろが常に張っている

-

いわゆる「スマホ首」「PC首」タイプ

ポイント:

首の自然なカーブが失われ、

-

頭の重さ(ボウリングの球くらい)を

-

首〜肩の筋肉だけで支え続けている状態

⇒ 首こり・肩こり・頭痛につながりやすいタイプです。

骨盤後傾タイプ

-

椅子に浅く座り、背もたれにもたれかかるクセがある

-

お尻の下ではなく、腰のあたりで座っている感覚

-

その結果、腰が丸まり、背中〜首まで連鎖して猫背になる

ポイント:

「背中を伸ばす前に、まず骨盤を起こす」必要があるタイプです。

骨盤を整えずに背中だけ頑張っても、すぐに丸まってしまいます。

3 姿勢不良・猫背の原因:なぜ背中が丸くなってしまうのか

姿勢不良・猫背の原因は一つではなく、生活習慣+筋肉バランス+メンタル・呼吸が絡み合っています。

生活習慣:前かがみの時間が圧倒的に長い

-

デスクワーク

-

スマホ・タブレット

-

車の運転

-

家事(洗い物・料理・掃除)

現代の生活の多くが「前かがみ」です。

背中を丸めている時間が圧倒的に長いので、体はそれを

「これが標準姿勢なんだな」

と覚えてしまいます。

筋肉バランス:使いすぎの筋肉と、サボりがちな筋肉

猫背・姿勢不良では、だいたいこんな構図になっています。

使いすぎで固くなりがちな筋肉

-

胸(大胸筋・小胸筋)

-

首の前側(胸鎖乳突筋など)

-

腰の表層の筋肉

サボりがちな筋肉

-

お腹・背中のインナーマッスル

-

肩甲骨まわり(僧帽筋下部・菱形筋など)

-

お尻・太ももの裏

「前側がギュッ、後ろ側がビヨーン」

というバランスの崩れが、姿勢不良・猫背の大きな原因です。

骨盤・背骨のゆがみ

-

骨盤が後ろに倒れる

-

それを補うために背中が丸くなる

-

頭の重心が前にずれる

-

首・肩まわりが常に緊張…

という “ドミノ倒し”のような連鎖 で、全身のアライメントが崩れていきます。

骨盤が傾いたまま、背中だけを無理に伸ばそうとしても、すぐに猫背に戻ってしまうので、

整体ではまず「土台(骨盤)」から整えることが多いです。

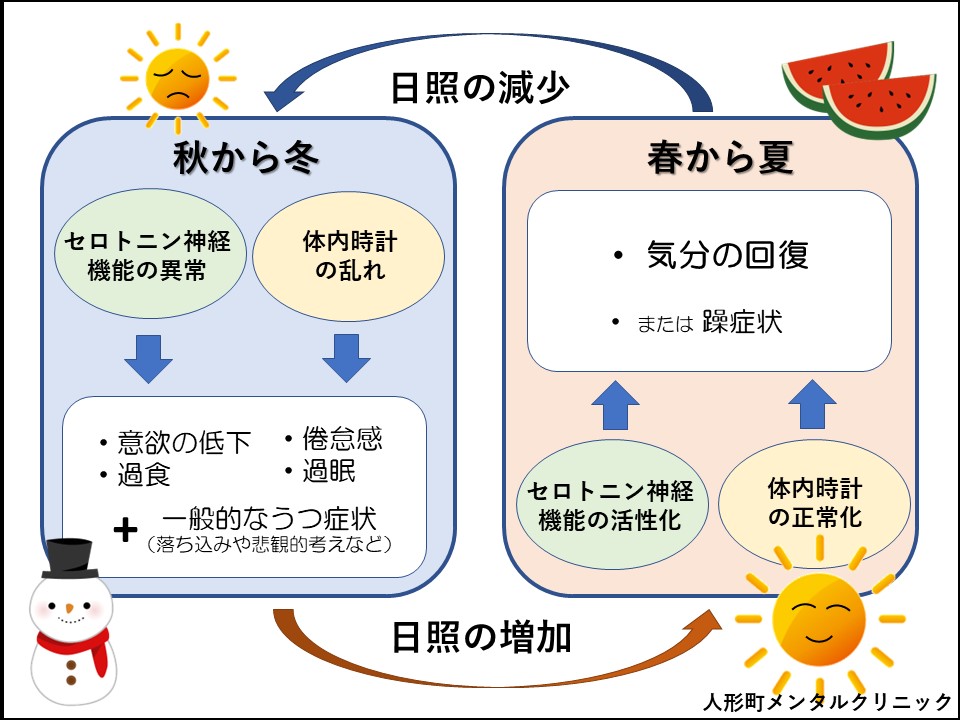

呼吸の浅さ・ストレス

猫背になると、胸がつぶれて肺が広がりにくくなり、呼吸が浅くなります。

-

呼吸が浅い → 交感神経優位 → 筋肉がこわばる

-

ストレス → 肩をすくめる・力が入りやすい

このサイクルで、姿勢不良と自律神経の乱れが互いに悪影響を与え合うこともよくあります。

4 猫背・姿勢不良が引き起こす身体&メンタルへの影響

「見た目が悪い」以上に、健康面・パフォーマンス面への影響が大きいのが姿勢不良・猫背です。

体への影響

-

肩こり・首こり・頭痛

-

頭が前に出るほど、首・肩の筋肉への負担は何倍にも増えます。

-

-

腰痛・背中の張り

-

骨盤が後傾し、腰のカーブが崩れることで、椎間板や筋肉・靭帯へのストレスが増加。

-

-

呼吸が浅くなる

-

酸素が十分に取り込めず、疲れやすさ・集中力低下につながります。

-

内臓・代謝への影響

猫背になると、みぞおち〜お腹周りが圧迫されます。

-

胃腸への血流が減る

-

消化・吸収の働きが落ちる

-

便秘・胃もたれなどの不調につながる

また、代謝が落ちて太りやすくなる・むくみやすくなるといった影響もでてきます。

メンタル・見た目への影響

-

元気がなさそうに見える

-

実年齢より老けて見える

-

自信がなさそうな印象になる

という見た目の問題に加えて、

「猫背の自分」が気になってしまい、自己評価が下がる・人前に出るのが嫌になるケースもあります。

姿勢を整えることは、見た目・体調・メンタルの“3つ同時”の投資

と言ってもいいくらい、影響力が大きい部分です。

5 姿勢不良・猫背の改善

-

現状把握

-

整体院などで姿勢の写真・動画・触診で現状を評価

-

「どんなタイプの猫背か」「原因がどこにありそうか」を明確にする

-

-

整体で骨格・筋肉をリセット

-

骨盤・背骨・胸郭を整える

-

固くなっている筋肉・筋膜をゆるめる

-

使えていない筋肉が働きやすい状態にする

-

-

自宅でのストレッチ・エクササイズ

-

整体で整えた状態をキープ・定着させるフェーズ

-

胸を開く・肩甲骨を動かす・体幹を鍛える

-

-

生活習慣のチェンジ

-

デスク・椅子・画面の高さを調整

-

スマホの持ち方を見直す

-

こまめに立ち上がる・歩く習慣をつける

-

整体が担う役割

「姿勢不良 猫背 改善 整体」で検索して来る方が期待しているのは、

-

ボキボキではなく、

安全に・効率よく土台から整えてくれること -

自分のクセを客観的に教えてくれること

-

自分では届かない深部の筋・関節までケアしてくれること

です。

整体では、

-

骨盤の位置を調整し、背骨のカーブを整える

-

腰・背中・肩甲骨・首まわりの筋肉を緩める

-

必要に応じて、呼吸法や体幹エクササイズも指導

といった形で、「正しい姿勢を取りやすい体」に作り直していくイメージです。

6 自宅でできる猫背・姿勢不良の改善エクササイズ

最後に、「整体+自宅ケア」の“自宅側”として、簡単にできるエクササイズをいくつか挙げます。

(※痛みが強い方・しびれがある方は、必ず専門家に確認してから行ってください)

壁を使ったリセット姿勢(1日1〜2回/30秒〜1分)

-

壁に背を向けて立つ

-

かかと・お尻・背中・頭の順に、壁につける

-

顎を軽く引き、目線をまっすぐ

-

そのまま自然呼吸で30秒〜1分キープ

ポイント

-

腰と壁のすき間は「手のひら1枚分」くらい

-

無理やり顎を引きすぎない(喉が詰まらない程度)

これを毎日続けるだけでも、「ニュートラルな姿勢」の感覚が少しずつ身についてきます。

タオル胸開きストレッチ

-

フェイスタオルの両端を持つ

-

肩幅より少し広めに持ち、息を吐きながら腕を上げる

-

痛みのない範囲で、タオルを頭の少し後ろまで引いて胸を開く

-

5〜10回、呼吸を止めないように行う

狙い

-

巻き肩・猫背で縮んだ胸の筋肉をストレッチ

-

肩甲骨を動かし、胸郭の動きを出す

肩甲骨よせよせエクササイズ

-

椅子に浅く座り、背すじを軽く伸ばす

-

両肘を90度に曲げて、脇を軽く締める

-

肘を後ろへ引くイメージで、肩甲骨をぎゅっと寄せる

-

5秒キープ → 力を抜く、を10回

ポイント

-

腰を反りすぎず、みぞおちのあたりを軽く引き上げるイメージ

-

「肩をすくめる」ではなく、「肩甲骨を寄せる」ことを意識

1時間に1回の「リセット習慣」

どんなに整体で整えても、1日8時間丸々猫背で座っていたら、すぐに戻ります。

-

タイマーやアプリで1時間ごとにアラームを設定

-

鳴ったら

-

立ち上がる

-

肩回し10回

-

胸開きストレッチを1セット

-

これだけでも、「ずっと同じ姿勢で固まる」状態を防ぐことができ、整体の効果を長持ちさせやすくなります。