鼻炎・鼻づまりの鍼灸治療とは?自律神経・血流からみた効果と適応症を解説

1. イントロダクション|鼻炎や鼻づまりに鍼灸は本当に効くの?

「薬を飲んでも鼻が通らない」「夜に口呼吸になって眠れない」「毎年の花粉症がつらい」

このような鼻炎・鼻づまりの悩みを抱えている方は非常に多く、アレルギー性鼻炎、慢性鼻炎、副鼻腔炎(蓄膿症)など、原因やタイプもさまざまです。

近年、「鍼灸で鼻炎が良くなった」「鼻づまりが楽になった」という声を耳にする機会も増えていますが、

-

本当に鍼灸で改善するのか?

-

どんな鼻炎に効果があるのか?

-

どれくらい通えばいいのか?

-

薬や手術と何が違うのか?

と、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、

鼻炎・鼻づまりの原因 → 鍼灸が作用する仕組み → 適応する症状 → 施術内容 → 通院回数の目安 → 安全性まで、医学的な視点と臨床経験をもとに、初心者にも分かりやすく解説します。

「薬に頼り続ける以外の選択肢を知りたい」「体質から整えたい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

2. 鼻炎・鼻づまりの主な原因

鼻炎や鼻づまりは、「鼻水が出る」「鼻が詰まる」という同じ症状でも、起こっている原因は人によって異なります。

原因を正しく理解することが、適切な治療選択の第一歩です。

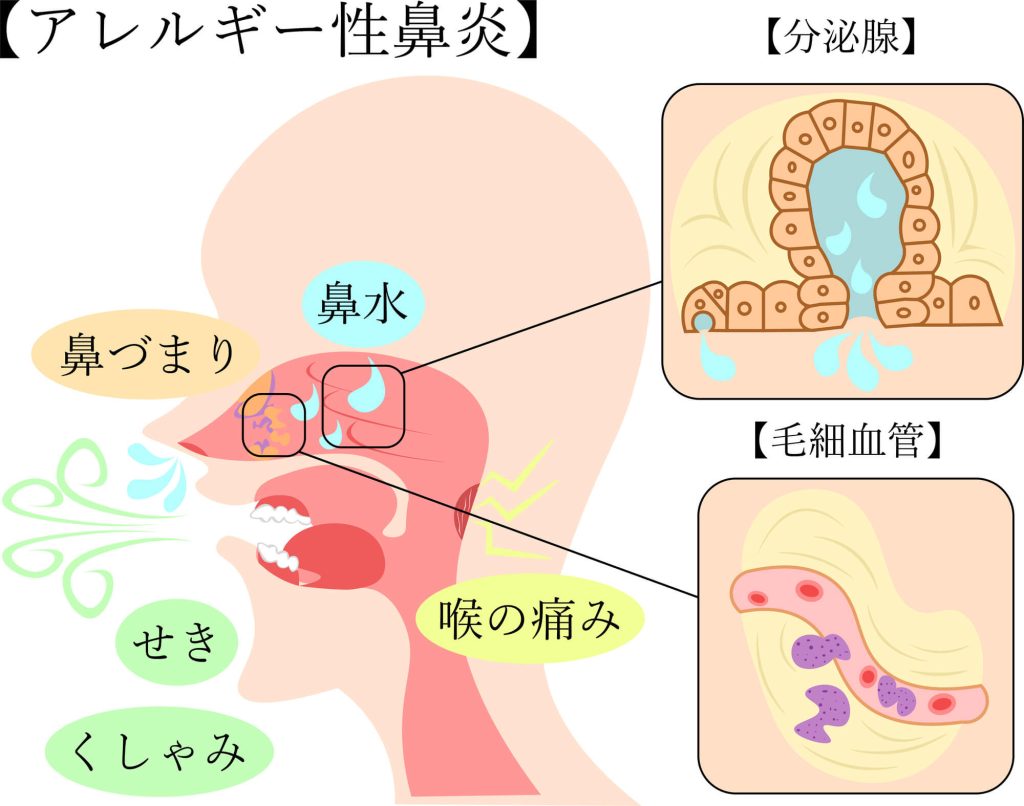

2-1. アレルギー性鼻炎

もっとも多いタイプが、花粉・ハウスダスト・ダニ・カビなどが原因となるアレルギー性鼻炎です。

体内にアレルゲンが入ると、免疫反応が起こり、

ヒスタミンなどの化学物質が放出 → 鼻粘膜の血管が拡張 → くしゃみ・鼻水・鼻づまりが生じます。

特に特徴的なのは、

-

透明でサラサラした鼻水

-

連続するくしゃみ

-

季節性(花粉症)または通年性

薬物療法(抗ヒスタミン薬・点鼻薬)で症状は抑えられますが、体質自体は変わらないため、毎年繰り返す方も少なくありません。

2-2. 血管運動性鼻炎(自律神経型)

「アレルギー検査では異常なしなのに鼻が詰まる」

このタイプに多いのが血管運動性鼻炎です。

これは、

ストレス・疲労・寒暖差・睡眠不足などにより、自律神経のバランスが乱れ、鼻粘膜の血管が必要以上に拡張してしまうことで起こります。

特徴としては、

-

朝や夜に鼻づまりが強い

-

片側ずつ交互に詰まる

-

くしゃみや鼻水は少ない

👉 このタイプは、自律神経を調整する鍼灸と非常に相性が良いとされています。

2-3. 慢性鼻炎・肥厚性鼻炎

長期間にわたる炎症や刺激によって、

鼻粘膜そのものが分厚く(肥厚)なってしまう状態です。

この場合、鼻の中の通り道が物理的に狭くなっているため、

-

常に鼻が詰まった感じがある

-

薬を使っても効果が出にくい

-

口呼吸が習慣化している

といった慢性的な症状が続きます。

鍼灸では、血流改善・炎症の鎮静・自律神経調整を通じて、粘膜の状態を徐々に正常化していきます。

2-4. 副鼻腔炎(蓄膿症)

副鼻腔炎は、鼻の奥にある空洞(副鼻腔)に炎症や膿がたまることで起こります。

主な症状:

-

黄色や緑色の粘性の高い鼻水

-

顔面の重だるさ・頭痛

-

においが分かりにくい

急性期は医療機関での投薬が第一選択となりますが、

慢性化している場合は、排膿(ドレナージ)を促す目的で鍼灸が補助療法として有効なケースも多くあります。

3. なぜ鍼灸で鼻炎・鼻づまりが改善するのか【メカニズム】

「針を刺すだけで、なぜ鼻が通るの?」

この疑問に対して、鍼灸は自律神経・血流・神経反射・免疫調整といった複数の仕組みを通して作用します。

3-1. 自律神経を整え、鼻粘膜の血流を正常化

鼻の中の粘膜には、血管が豊富に分布しています。

この血管の「拡張・収縮」をコントロールしているのが自律神経です。

-

副交感神経が過剰 → 血管が広がり → 鼻づまり

-

交感神経が適切に働く → 血管が収縮 → 鼻が通る

鍼灸は、首・背中・自律神経に関わるツボを刺激することで、

過剰な副交感神経の働きを抑え、血管の状態を正常化させます。

👉 その結果、腫れていた鼻粘膜が引き締まり、空気の通り道が確保されるのです。

3-2. 炎症反応を抑える(神経‐免疫調整)

アレルギー性鼻炎では、免疫反応によってヒスタミンなどが放出され、炎症が起こります。

鍼刺激は、

-

中枢神経系(脳・脊髄)

-

末梢神経

-

自律神経系

を介して、免疫の過剰反応を抑制し、炎症性物質の放出をコントロールする働きがあることが研究でも示されています。

👉 「症状を一時的に止める」のではなく、

👉 「反応しすぎている体の状態を落ち着かせる」

これが、鍼灸による体質調整の本質です。

3-3. 副鼻腔の排膿・換気を促す

顔面部や首、胸郭周囲の筋肉・筋膜が硬くなると、

リンパや血流が滞り、副鼻腔内の排出機能(ドレナージ)が低下します。

鍼灸では、

-

顔面部のツボ刺激

-

頸部・肩周囲の筋緊張緩和

-

呼吸機能の改善

を同時に行うことで、

副鼻腔の換気と排膿を促し、炎症の長期化を防ぐ効果が期待できます。

3-4. 中枢神経レベルでの「過敏状態」のリセット

慢性的な鼻づまりでは、脳が「鼻が詰まっている状態」を過剰に認識し続けているケースもあります。

鍼刺激は、脳幹・視床などの中枢神経に作用し、

痛みや違和感に対する感作(過敏状態)をリセットする効果も報告されています。

👉 「実際には通っているのに、詰まっている感じが取れない」

という方にも有効です。

4. どんな鼻炎・鼻づまりに鍼灸は効果的?

4-1. 効果が期待できるケース

鍼灸は、以下のようなタイプの鼻炎・鼻づまりに特に適しています。

-

アレルギー性鼻炎(花粉症・通年性)

-

血管運動性鼻炎(自律神経型)

-

慢性鼻炎

-

軽度~中等度の慢性副鼻腔炎

-

首こり・肩こり・姿勢不良を伴う鼻づまり

これらに共通するのは、

👉 **「自律神経」「血流」「炎症」「体質」**が深く関わっている点です。

4-2. 補助的・慎重対応が必要なケース

一方で、以下の場合は鍼灸単独では不十分なことがあります。

-

重度の副鼻腔炎(強い膿・発熱を伴う)

-

鼻茸(ポリープ)による物理的閉塞

-

重度の鼻中隔弯曲

このような場合は、耳鼻科治療と併用する補助療法として鍼灸を行うことで、回復を早めたり再発予防に役立てることが可能です。

5. 鼻炎・鼻づまりに用いられる代表的なツボ

※「ツボ=魔法」ではなく、神経・血流・反射を介した生理学的作用点として解説します。

5-1. 迎香(げいこう)

鼻の両脇に位置する代表的なツボ。

👉 鼻粘膜の血流改善、鼻閉の軽減に直結。

5-2. 印堂(いんどう)

眉間にあるツボ。

👉 鼻づまり・頭重感・自律神経の安定に作用。

5-3. 合谷(ごうこく)

手の甲のツボ。

👉 免疫調整・炎症抑制・顔面部への反射作用。

5-4. 風池(ふうち)

首の後ろ。

👉 自律神経調整、頭部血流改善、鼻閉の軽減。

5-5. 上星(じょうせい)

前頭部のツボ。

👉 副鼻腔の排膿促進、慢性鼻炎に有効。

※ 実際の施術では、これらを単独で使うのではなく、全身の状態に応じて組み合わせます。

6. 実際の鍼灸施術の流れ

6-1. 問診・評価

-

鼻づまりの時間帯・左右差

-

アレルギー歴・服薬状況

-

首・肩の緊張、呼吸の深さ、姿勢

👉 「鼻だけを見る」のではなく、全身のバランスを評価します。

6-2. 施術

-

顔面部のツボへの鍼

-

頸部・背部の自律神経調整

-

体質に応じた全身調整

👉 痛みはほとんどなく、リラックスして受けられます。

6-3. 施術後の確認

-

鼻の通り

-

呼吸のしやすさ

-

頭の重さ

多くの方がその場で変化を実感します。

7. どれくらいで効果が出る?通院回数・期間の目安

-

初回~3回:鼻の通りが軽くなる、夜の口呼吸が減る

-

1か月前後:症状の頻度・薬の使用量が減少

-

2~3か月:体質改善・再発予防フェーズへ

👉 慢性化しているほど、継続的な調整が重要です。

8. 薬や手術との違い

| 項目 | 鍼灸 | 薬物療法 | 手術 |

|---|---|---|---|

| 即効性 | △ | ◎ | ◎ |

| 体質改善 | ◎ | × | × |

| 副作用 | ほぼなし | 眠気・口渇 | あり |

| 再発予防 | ◎ | △ | △ |

👉 鍼灸は**「対症療法」ではなく「調整療法」**です。

9. 安全性・副作用・注意点

-

軽いだるさ、内出血程度

-

重度感染・出血傾向がある場合は医師と連携

👉 医療と併用可能な、安全性の高い施術です。

10. まとめ

鼻炎・鼻づまりは、

👉 自律神経・血流・炎症・体質の乱れによって起こります。

鍼灸は、これらを根本から整える治療法であり、

「薬に頼り続けたくない」「毎年繰り返す症状を変えたい」方にとって、有効な選択肢です。