肉離れになった時の正しい対処法|すぐできる応急ケアと回復のポイント

1. イントロダクション

肉離れは「最初の対応」で回復が大きく変わります

スポーツ中や日常生活の中で突然起こる「肉離れ」。

「少し痛いだけだから」「そのうち治るだろう」と自己判断してしまい、

結果的に 治りが遅れたり、何度も繰り返してしまう 方が少なくありません。

肉離れは、発生直後のケア(初動対応) が非常に重要です。

正しい対応を行えば回復を早めることができますが、

間違った対処をすると慢性痛や再発の原因になることもあります。

この記事では、

肉離れになった直後にすぐできる正しいケア方法 を中心に、

初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

2. 肉離れとは何か

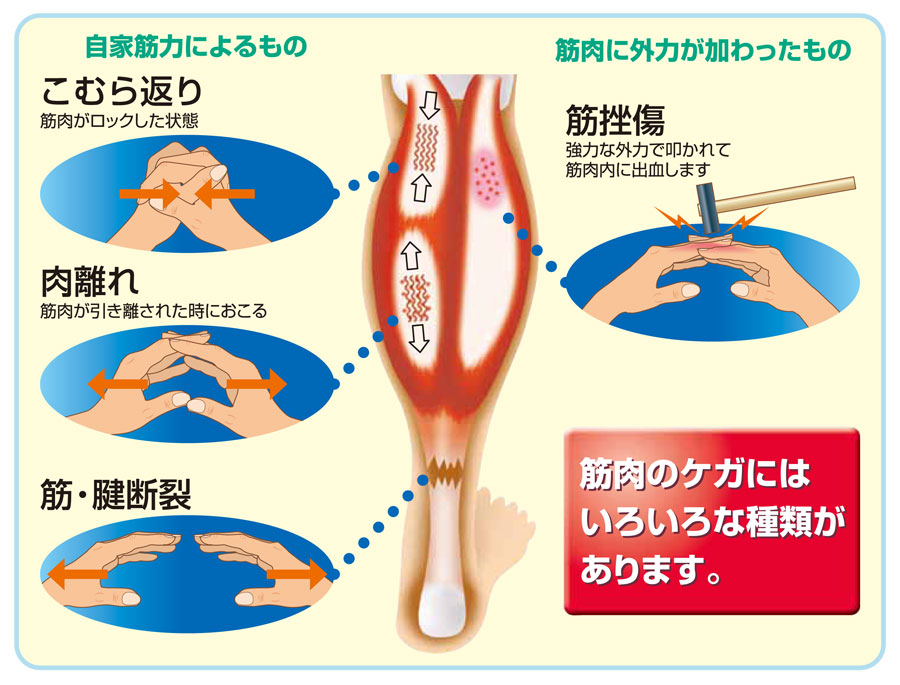

筋肉が部分的に傷つくケガです

肉離れとは、

筋肉が急激に引き伸ばされたり、強く収縮した際に筋線維が損傷・断裂する状態 を指します。

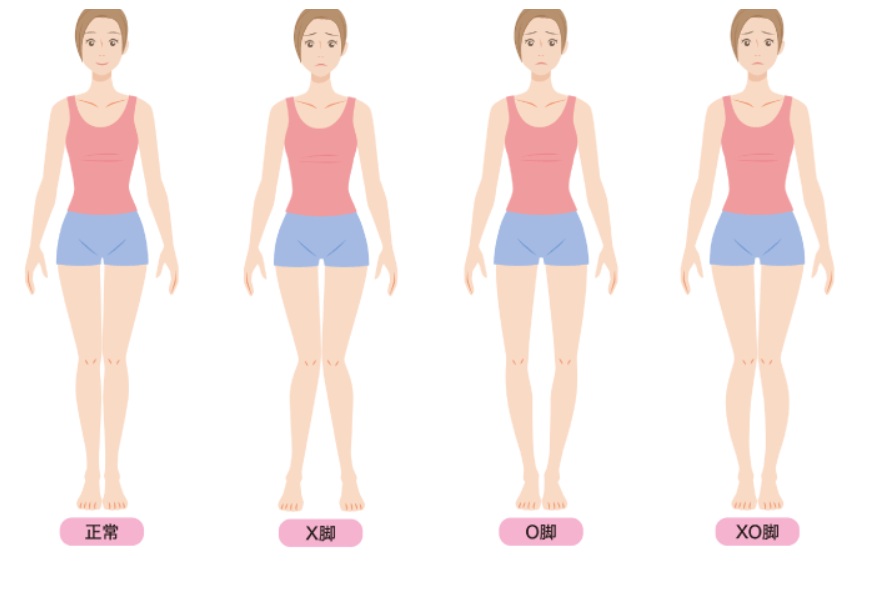

よく「つっただけ」「打っただけ」と混同されますが、

肉離れは 筋肉そのものが傷ついているケガ です。

特に起こりやすい部位は

-

太もも(ハムストリングス・大腿四頭筋)

-

ふくらはぎ

-

内もも(内転筋)

など、動作中に強く使われる筋肉です。

3. 肉離れが起こる主な原因

疲労・柔軟性低下・急な動きが引き金に

肉離れは、次のような要因が重なって起こりやすくなります。

-

筋肉疲労の蓄積

-

ウォーミングアップ不足

-

柔軟性の低下

-

筋力バランスの乱れ

-

急なダッシュやジャンプ、切り返し動作

-

冷えや血流不良

「いつも通り動いたつもり」でも、

身体のコンディションが整っていないと発生リスクは高まります。

4. 肉離れ直後に現れる主な症状

肉離れが起きた直後には、次のような症状がみられます。

-

突然の鋭い痛み

-

「ブチッ」「ピキッ」とした感覚

-

押すと強い痛み(圧痛)

-

腫れや内出血

-

動かすと痛くて力が入らない

-

歩行が困難になることも

これらがある場合、無理に動かさないことが最優先 です。

5. 肉離れになった直後にすぐ行うべき応急処置

最重要:RICE処置

肉離れ直後は、RICE処置 が基本となります。

5-1. RICE処置の基本

R(Rest:安静)

痛めた筋肉を使わず、まずは動きを止めます。

I(Ice:冷却)

炎症を抑えるため、氷や保冷剤で冷やします。

C(Compression:圧迫)

包帯やテーピングで軽く圧迫し、腫れを防ぎます。

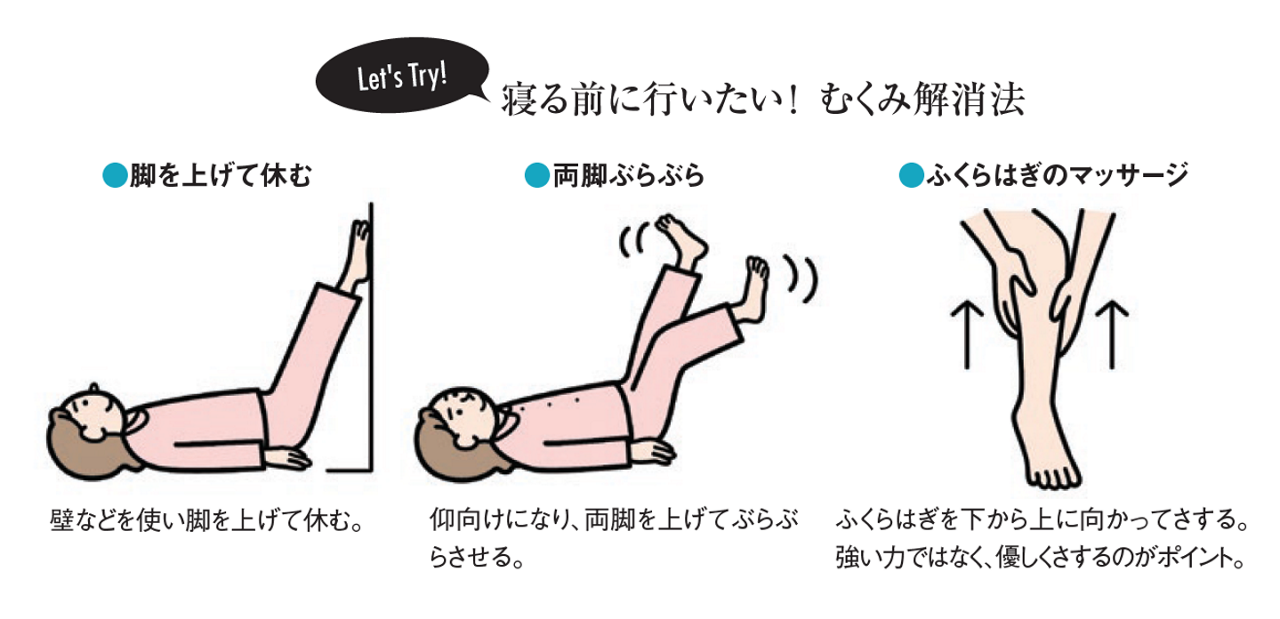

E(Elevation:挙上)

可能であれば、心臓より高い位置に上げます。

5-2. 冷却の正しい方法と注意点

-

冷却時間:15〜20分

-

1日数回を目安に

-

直接氷を肌に当てず、タオルを使用

冷やしすぎは凍傷の原因になるため注意しましょう。

6. やってはいけないNG対応

肉離れ直後に やってはいけない行為 も重要です。

-

痛い部分を揉む・強く押す

-

無理にストレッチをする

-

すぐに温める

-

痛みを我慢して運動を再開する

これらは炎症を悪化させ、回復を遅らせます。

7. 症状別|肉離れの重症度セルフチェック

軽度(I度)

-

違和感や軽い痛み

-

歩行可能

中等度(II度)

-

明確な痛み

-

腫れ・内出血あり

-

動かすと痛む

重度(III度)

-

強い痛み

-

歩行困難

-

筋肉のへこみを感じることも

中等度以上が疑われる場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

8. 応急処置後〜回復期に行うケア

炎症が落ち着いた後は、回復期に入ります。

-

痛みが落ち着いてから温熱ケアへ移行

-

軽い可動域運動から再開

-

痛みが出ない範囲で少しずつ動かす

焦らず、段階的に回復させることが大切です。

9. 鍼灸・整体による肉離れケアの考え方

鍼灸や整体では、

-

痛みの軽減

-

血流促進

-

治癒を妨げる筋緊張の調整

を目的にケアを行います。

特に回復期・再発予防の段階では、

筋膜・神経・動作の癖を整えることが重要になります。

10. 肉離れを繰り返さないための予防ポイント

-

十分なウォーミングアップ

-

筋柔軟性の維持

-

体幹・股関節の安定性強化

-

疲労を溜めすぎない

-

定期的なコンディショニング

「治す」だけでなく、「繰り返さない身体づくり」が大切です。

11. まとめ

肉離れは、

起きた直後の対応が回復を大きく左右するケガ です。

正しい応急処置を行い、

適切な回復ケアと予防を組み合わせることで、

再発のリスクを減らすことができます。

痛みが強い・不安がある場合は、

早めに専門家へ相談することをおすすめします。