首こりは、多くの人が経験する身近な問題です。デスクワークや不適切な姿勢、ストレス、運動不足などが原因で、首に痛みや不快感が生じることがあります。首こりが進むと、頭痛や肩こり、吐き気、めまいなど、他の症状も併発することがあります。

このコラムでは、首こりの原因や、首こりと胸鎖乳突筋(首の筋肉)の関係、胸鎖乳突筋のストレッチ方法、専門家からのサポート、首こりを軽減する生活習慣などについて詳しく解説します。ここで紹介する情報が、皆さんの生活をもっと快適にする手助けになれば幸いです!

記事内容

- 1.胸鎖乳突筋とは?

- 2.首こりと胸鎖乳突筋の関係

- 3.胸鎖乳突筋のストレッチについて

- 4.首こりを軽減する生活習慣

- 5.当院でできるサポート

- 6.まとめ

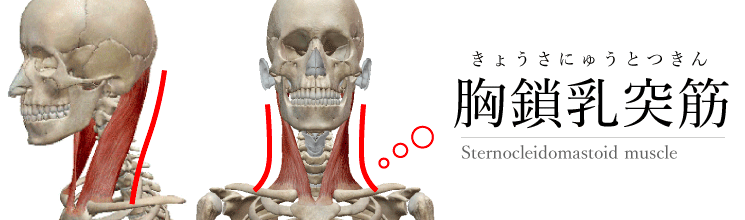

1.胸鎖乳突筋とは?

胸鎖乳突筋は、耳の後ろから首の側面を通り、鎖骨や胸骨に繋がる筋肉で、顔を横に向けた時に目立つ筋肉です。首を上下左右に動かすときに使われ、日常生活でとても重要な役割を果たしています。

胸鎖乳突筋は人間の筋肉の中でも特に重要なものの一つで、重さ5キロ以上あるとされる頭を支える役割があります。

また、胸鎖乳突筋は、頭を支えるといった体の疲れだけでなく、自律神経の乱れやストレスでも緊張しやすい筋肉です。この緊張が、さまざまな体の不調を引き起こす原因になります。

胸鎖乳突筋が緊張すると起こる身体の不調

胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)が緊張すると、以下のような不調に繋がりやすくなります。

胸鎖乳突筋が緊張することで、頭痛を引き起こすことがあります。特に緊張型頭痛や片頭痛の原因となることが多いです。

胸鎖乳突筋が硬くなると、首や肩のこりが強く感じられます。この筋肉は首の回旋や側屈に関与しており、日常生活で酷使されがちな部位です。

胸鎖乳突筋の緊張は、耳に近い部分に位置しているため、内耳への影響を及ぼし、平衡感覚の乱れやめまいを引き起こすことがあります。

胸鎖乳突筋の緊張は顎周りの筋肉にも影響を与えるため、顎関節症を引き起こすリスクがあります。顎の動きが制限され、痛みや異音が出ることもあります。

この筋肉が緊張すると、胸郭の動きが制限されるため、呼吸が浅くなり、疲れやすさを感じることがあります。

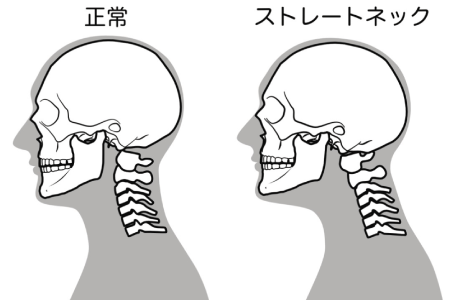

胸鎖乳突筋の緊張は、首や頭の位置を不自然な状態に保つため、姿勢が悪化し、猫背やストレートネックの原因となることがあります。

このように、胸鎖乳突筋の緊張は多岐にわたる不調の原因となるため、適切なストレッチやマッサージでリラックスさせることが大切です。

2.首こりと胸鎖乳突筋の関係

首こりと胸鎖乳突筋の関係は深く、胸鎖乳突筋が首こりの一因となることがあります。以下にその関係を詳しく説明します。

○筋肉の緊張

胸鎖乳突筋は、不適切な姿勢や過度のストレスによって緊張することがあります。特に、前かがみの姿勢や肩を前に突き出すような姿勢を長時間続けると、この筋肉が硬くなり、首の筋肉とのバランスが崩れます。

○制限された首の運動

胸鎖乳突筋の緊張が増すと、首の自由な動きが制限されます。これにより、首が前に出しにくく、痛みやこりが生じやすくなります。

○血行不良による併発症状

胸鎖乳突筋の緊張が首に影響を及ぼすだけでなく、周辺の組織や筋肉にも影響を及ぼすことがあります。このため、首こりが広がり、肩こりや頭痛といった症状が併発することがあります。

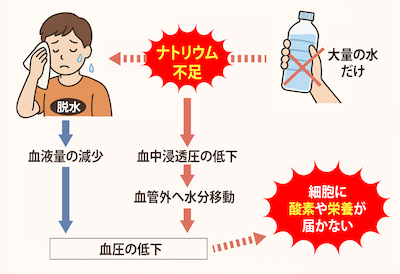

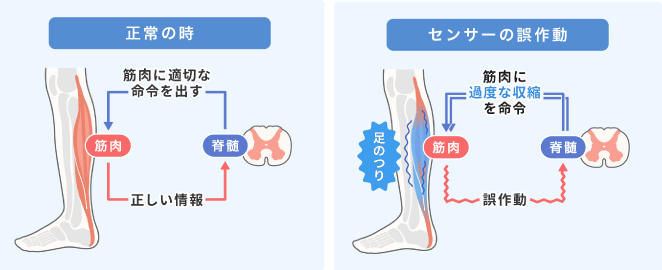

○循環障害

胸鎖乳突筋の過度な緊張が、血液の正常な循環を妨げることがあり、吐き気やめまいの症状を引き起こすことがあります。

首こりは個人によって異なる原因から発生し、その結果としてさまざまな症状が現れることがあるため、適切なケアと治療が必要です。

3.胸鎖乳突筋のストレッチについて

首の凝りを感じると、むやみに頭わ回したり、ポキポキ音を鳴らす方もいらっしゃいますが、怪我により悪化するリスクがあるので注意しましょう。

今回紹介する胸鎖乳突筋のストレッチは、安全かつ、首こりや肩こりの軽減に効果的な方法の一つです。

以下に、胸鎖乳突筋のストレッチ方法を紹介します。

①左鎖骨の上に右手を置き、右下に向いて軽く引っ張ります

②頭を後ろに倒し、少し右側に倒しましょう。この時、顎は高い位置に持っていきます。

③この状態で深呼吸を複数回行います。

反対も同様です。

↓動画と一緒にやってみよう↓

4.首こりを軽減する生活習慣

首こりを軽減・再発しないようにするためには、生活習慣が重要です。ご自身を労わる気持ちで以下のことを実践してみましょう!

1.)適切な姿勢を保つ

デスクワークは、背中をまっすぐに保ち、モニターの高さや椅子の高さを調整しましょう。

スマートフォンやタブレットを使用する際には、首を前に出しすぎないように注意し、画面を目の高さに持ってきます。

2.)運動とストレッチ

今回のストレッチを毎日タイミングを決めて行ってみましょう。タイミングを決めると脳も毎日のルーティンとして行うものだと認識し、習慣化。「今日もやらなきゃ」というようなストレスがなくなり、快適に継続できるようになります。

3.)ストレス管理

ストレスは筋肉の緊張を引き起こすことがあるため、ストレス管理技術を学び、日常的なストレスを軽減します。瞑想や深呼吸などのリラクゼーション法が役立ちます。

4.)定期的な休息とストレッチ

長時間同じ姿勢で作業する際には、定期的な休息を取りましょう。 休憩中にストレッチや首の軽いマッサージを行うことで、筋肉の緊張を緩和できます。

これらの生活習慣を取り入れることで、首こりのリスクを軽減し、健康な首と肩を維持できます。首こりが持続する場合や症状が悪化する場合は、医療専門家に相談し、適切な治療を受けることが大切です。

5.当院でできるサポート

新型コロナウイルス流行によるワクチン接種やマスク着用の影響で、身体の緊張が高まることにより、不定愁訴(※1)の症状を訴える方が増えています。

特にマスクを着用することで口呼吸が習慣化し、胸鎖乳突筋の緊張が常に高くなる傾向があります。この筋肉が緊張し続けると、次のような問題が発生しやすくなります。

疲労の蓄積

血行不良による痛みや痺れ

自律神経の乱れによる体調不良

ただし、一概に胸鎖乳突筋の緊張だけがこれらの不調の原因とは言えません。不調の多くは複数の要因が絡み合っていることが多いため、全体的な身体のバランスや生活習慣、精神的な状態も重要な要素です。そのため、当院では胸鎖乳突筋だけでなく、全身にアプローチする包括的なケアを提供しています。

2Dエコー(超音波検査)を用いて検査

エコーを用いて出た数値は医療的な治療の指標となります。元となる数値と比較することでより的確な治療が可能です。

クリックして動画を視聴する

胸鎖乳突筋のアプローチ手技治療

首には、筋肉と神経が複雑に入り組み、そこに、脳に栄養を送る太い血管が通っています。呼吸法や姿勢矯正を行うことで、可動範囲の拡大や柔軟性の向上を目指します。早期の改善をめざすため、一人一人に合わせたカウンセリング、カスタマイズ施術、オーダーメード施術をご提供します。

胸鎖乳突筋のアプローチ超音波治療

ピンポイントで超音波を非温熱効果もしくは温熱効果のどちらかで照射します。 超音波→深部熱による脊髄動脈及び動脈叢の血流増大。 さらに高周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器(アストロン)を使用し、高周波で筋肉の緊張の緩和し、痛みの伝達を抑制する効果を期待できます。

首こり、頭痛、めまいなどの不定愁訴に

★初回限定メニュー★【胸鎖乳突筋プログラム】

75分

¥3,850- (税込)

★通常料金6,600円⇒初回限定料金3,850円(税込)

★当院を初めてご利用いただく方へ、初回限定料金にてご提供しております。

【メニュー内容】

①カウンセリング(15分)

②医療機ケア※全身の血流循環を向上させる医療機器(30分)

③お身体の状態チェック→施術→施術後のアドバイス(30分〜40分)

※メニュー内容のトータル所要時間が75分前後となります。お時間に制限がある方は先にお知らせください。

※来院時にスタッフへこちらの画面をご提示ください。

※ネットからご予約される方は施術メニュー項目『【初回限定】コリ・痛み・しびれ・体質改善 3850円』を選択してください。

6.まとめ

首こりは多くの人にとって日常的な問題であり、長時間のデスクワーク、不適切な姿勢、ストレス、運動不足などさまざまな要因が関与しています。首こりには頭痛、肩こり、吐き気、めまい、さらにはストレス症状などの症状が併発することがあります。胸鎖乳突筋は首こりの一因として重要であり、この筋肉の緊張が首の筋肉の不調を引き起こすことがあります。胸鎖乳突筋のストレッチを適切に行うことで、首こりの軽減が可能です。

ぜひ今日の内容を実践し、首こりに悩む方々が快適な日常生活を送る手助けになることを願っています。お体の状態に合わせた適切な対策を取り入れ、健康な生活を送りましょう。