【健康コラム】ひどい腰痛の際にベッドで寝たままできる!大腰筋ストレッチ

デスクワークや立ち仕事の方にぜひ読んでいただきたい「大腰筋ストレッチ」の紹介です。大腰筋の役割についてもご紹介していますので、しっかり知識をつけてチャレンジしてみましょう。

- 1.こんな症状の人にお勧め

- 2.大腰筋とは

- 3.寝たまま実践!大腰筋ストレッチ

- 4.当院ができるサポート

- 5.まとめ

1.こんな症状の人にお勧め

下記の症状に悩まされていませんか?このコラムは以下の症状の方に、特に読んでいただきたい内容となっています。

○腰痛を抱える人

腰痛を感じる人は、大腰筋が硬くなることで症状が悪化する可能性があります。大腰筋のストレッチは腰部の痛みを和らげるために有効な方法とされています。

○長時間座っている人

デスクワークや長時間の座位が続く仕事をしている人は、大腰筋が緊張しやすくなる傾向があります。ストレッチを行うことで筋肉の緊張を緩和し、姿勢を改善する助けになります。

○運動やスポーツをする人

スポーツや運動をする際にも大腰筋の柔軟性は重要です。特に屈曲動作が多いスポーツ(例: サッカーやバスケットボール)をしている人は、大腰筋ストレッチが運動パフォーマンス向上に役立つかもしれません。

○姿勢改善を目指す人

前かがみの姿勢や反り腰の姿勢を改善したい人にも大腰筋ストレッチは適しています。柔軟性を向上させることで、正しい姿勢を維持しやすくなる可能性があります。

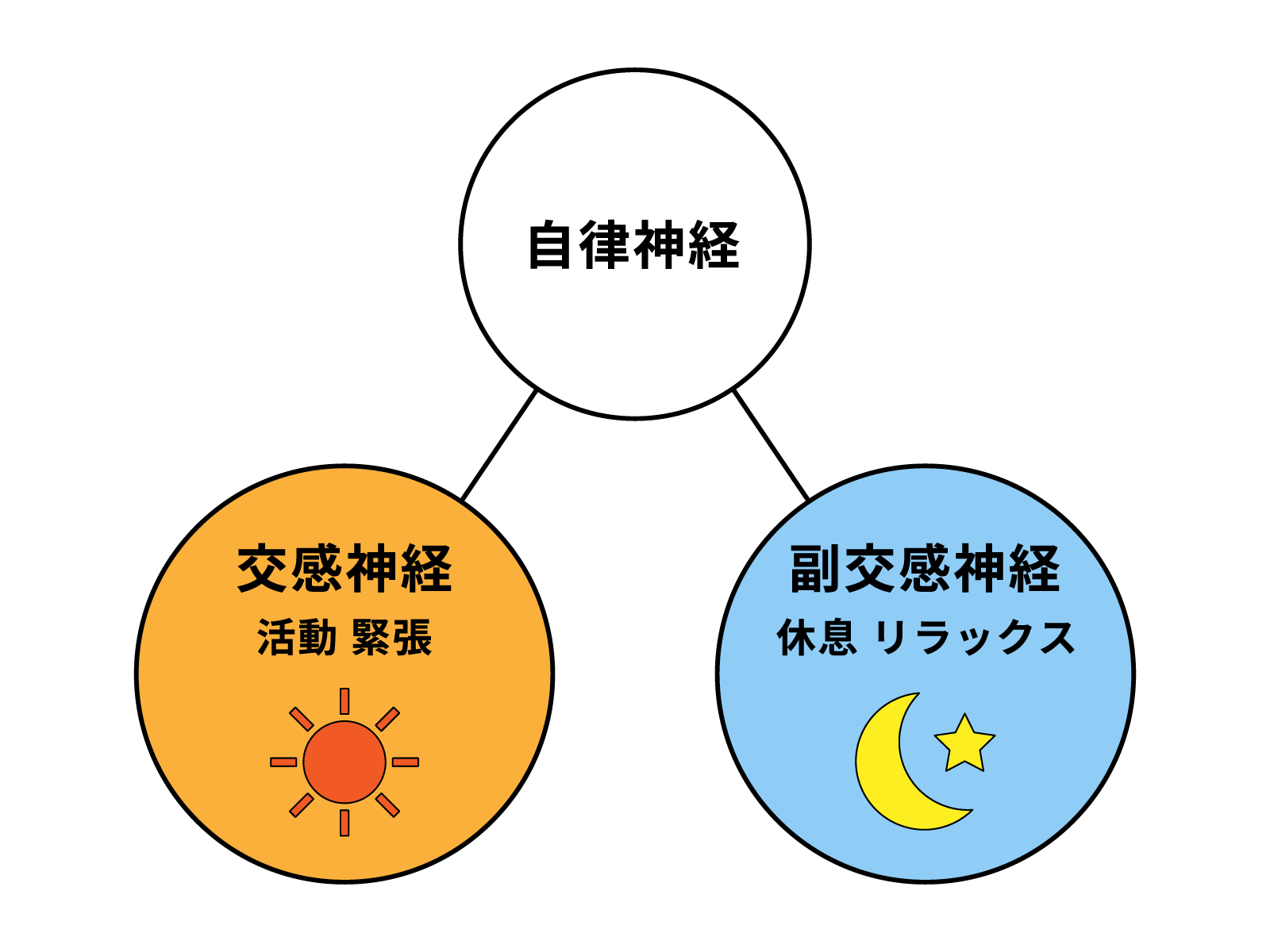

○ストレスを感じる人

長期間のストレスは筋肉の緊張を引き起こすことがあります。

次に、大腰筋について解説していきます。

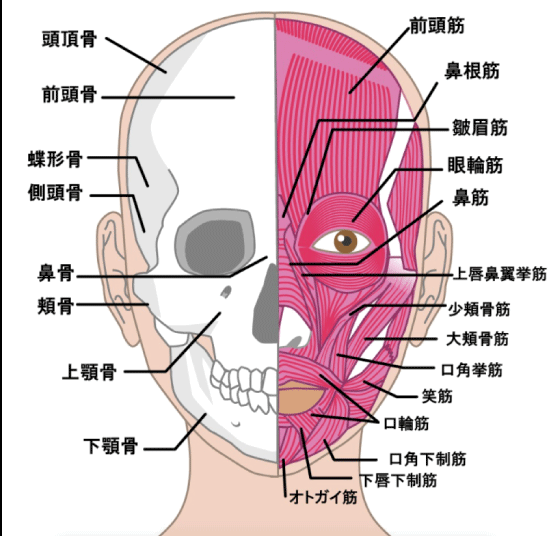

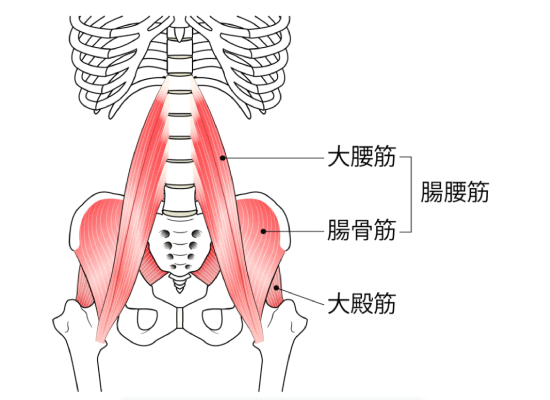

2.大腰筋とは

大腰筋は、人体の中で主に腰の部位に位置する筋肉のグループを指します。正式な名前は「腸腰筋(ちょうようきん)」で、主に腸骨と仙骨から成る腰部の部位に付着しています。大腰筋は複数の筋肉の組み合わせで構成されており、大腰筋自体も複数の部位からなっています。

①役割

大腰筋は、体の中心部から大腿骨にかけて走る重要な筋肉であり、いくつかの役割を果たします。以下にその主な役割を説明します。

ー股関節の屈曲ー

大腰筋は股関節の屈曲を助ける役割を果たします。歩行や走行の際に、大腿骨が前に移動する際に大腰筋が収縮し、膝を持ち上げる動作を支えます。これによって脚を前に進める動作が可能になります。

ー腰椎の安定性ー

大腰筋は腰椎との関連が強く、腰椎の安定性を保つ役割も果たします。特に上半身を起こす際や体を直立させる際に、大腰筋は腰椎をサポートして安定性を提供します。

ー姿勢の維持ー

大腰筋は体幹の安定性にも関与し、正しい姿勢を維持するのに重要です。背中を支え、前かがみや後ろかがみの姿勢を制御する役割を果たします。

ー内転ー

大腰筋は股関節の内側に位置しており、内転(足を中央に引く動作)を助ける役割もあります。足を中央に引く動作は歩行時や姿勢変化時に関与します。

大腰筋は、日常生活の動作や姿勢をサポートする上で重要な役割を果たしています。しかし、筋肉の不均衡や過度の緊張がある場合には、腰痛などの問題を引き起こす可能性もあるため、適切なエクササイズや姿勢の改善などを検討することが重要です。

②大腰筋の筋力が弱くなると?

大腰筋が弱くなると、いくつかの身体的な問題が生じる可能性があります。大腰筋は、股関節の動作や腰椎の安定性、姿勢の維持などに重要な役割を果たしているため、その弱化はこれらの機能に影響を及ぼす可能性があります。以下に、大腰筋が弱くなることによって引き起こされる可能性のある問題をいくつか説明します。

・腰痛

大腰筋が弱いと、腰椎の安定性が低下し、腰痛のリスクが高まることがあります。適切なサポートがないまま重い物を持ち上げたり、姿勢が悪いまま長時間座っていると、腰部に負担がかかりやすくなります。

・姿勢の乱れ

大腰筋の弱化は、正しい姿勢を維持するのが難しくなる可能性があります。特に前かがみの姿勢や反り腰の姿勢が強調されることがあり、これによって腰痛や体の不調が引き起こされることがあります。

・股関節の制限

大腰筋の弱化は股関節の動作の制限をもたらすことがあります。股関節を屈曲したり、内転したりする動作が制限されることで、歩行や運動のパフォーマンスに影響が出る可能性があります。

・バランスの低下

大腰筋は体幹の安定性に関与しており、その筋力が低下するとバランスが損なわれる可能性があります。歩行や日常動作の際にバランスを保つのが難しくなるかもしれません。

③大腰筋の柔軟性が低下すると?

大腰筋の柔軟性が低下すると、さまざまな身体的な問題が生じる可能性があります。大腰筋は股関節の屈曲に関与するだけでなく、腰椎の安定性や姿勢の維持にも関連しているため、その柔軟性が制限されることは様々な機能への影響を及ぼすことがあります。以下に、大腰筋の柔軟性が低下することによって引き起こされる可能性のある問題をいくつか説明します。

・腰痛

大腰筋が硬くなると、腰椎の動きが制限されるため、腰痛のリスクが高まることがあります。腰椎が正常な動きを行えないと、姿勢の乱れや腰部への負担が増加する可能性があります。

・姿勢の悪化

大腰筋が硬くなると、背中が丸まりやすくなり、前かがみの姿勢が強調されることがあります。これによって上半身の姿勢が悪化し、脊柱の負担が増加する可能性があります。

・股関節の制限

大腰筋の柔軟性が低下すると、股関節の屈曲や内転などの動作が制限されることがあります。これによって歩行や運動のパフォーマンスが低下する可能性があります。

・動作の制限

大腰筋の柔軟性が低下すると、日常生活の中でのさまざまな動作が制限される可能性があります。座ったり立ったりする際や、物を持ち上げる際にも不便を感じるかもしれません。

・バランスの低下

大腰筋が硬くなると、体幹の柔軟性とバランスが低下する可能性があります。バランスを保つためには体幹の柔軟性が必要であるため、制限されることが問題となることがあります。

3.寝たまま実践!大腰筋ストレッチ

今回は寝たままできる簡単なストレッチをご紹介します。

【ストレッチ】寝たままできる大腰筋ストレッチ

当院では、臨床化によるホームケア指導を各SNSでも実施しています。

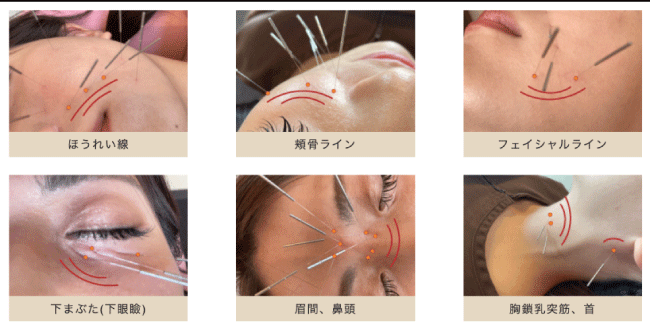

4.当院ができるサポート

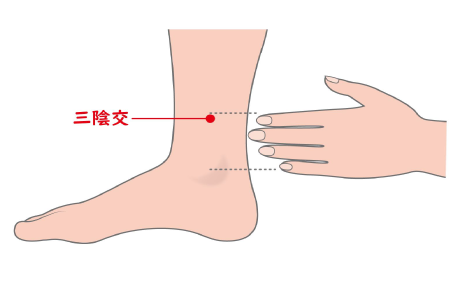

当院は鍼灸・整骨整体・マッサージ・トレーニング・リハビリなど様々な施術からあなたに合うテーラーメイドのプログラムを行います。

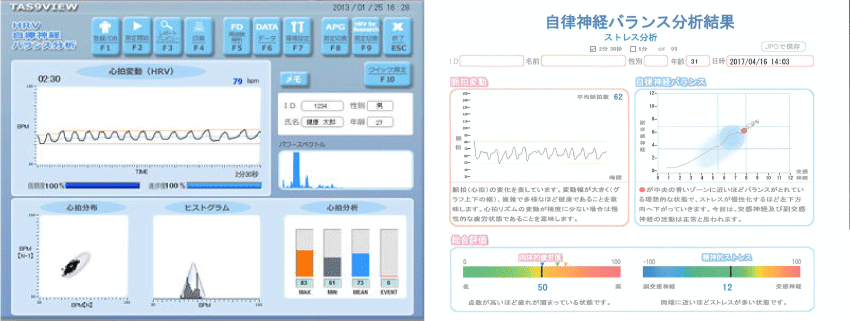

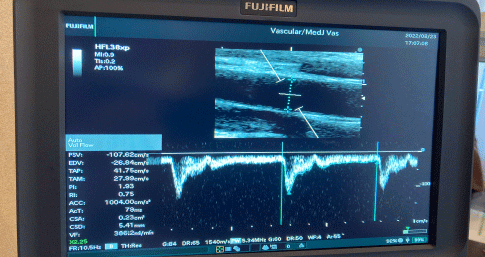

腰痛改善では、AI姿勢診断と国家資格を保持した臨床家による姿勢動作評価によって、現在の身体のバランスと今後起こりうる症状を導き出し治療と予防方法を提案します。さらに2Dエコーを使用し、どこの筋肉によって症状が出ているのかを明確にし患部に直接働きかける治療を行います。

症状の状態を見て予防策となる運動指導も行い、治すだけでなく再発しない体づくりまでをサポートします。

↓腰痛プログラム↓