肩こりは多くの人が経験する症状ですが、その原因や要因となる筋肉を知ることで効果的な対策ができます。また、背中のトレーニングや予防策を取り入れることで肩こりを緩和し、再発しにくい体を作ることができます。

このコラムでは、肩こりの原因や要因となる筋肉の解説から、効果的な背中トレーニングの方法、さらに肩こり予防策を厳選して紹介します。肩こりに悩む人や予防したい人にとって、快適な生活を実現するために必要不可欠な知識ですのでぜひご活用ください!

記事内容

- 1.肩こりの原因

- 2.肩こりの要因となる筋肉

- 3.肩こりに効く!背中トレの紹介

- 4.肩こり予防策BEST4

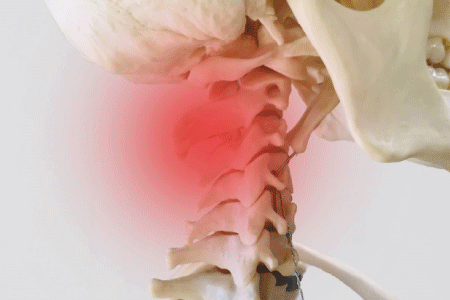

1.肩こりの原因

肩こりは、現代社会で多くの人が経験する辛い症状です。

しかし、なぜ肩はこるのでしょうか?肩こりの主な原因を知ることで、適切な対策を講じることができます。

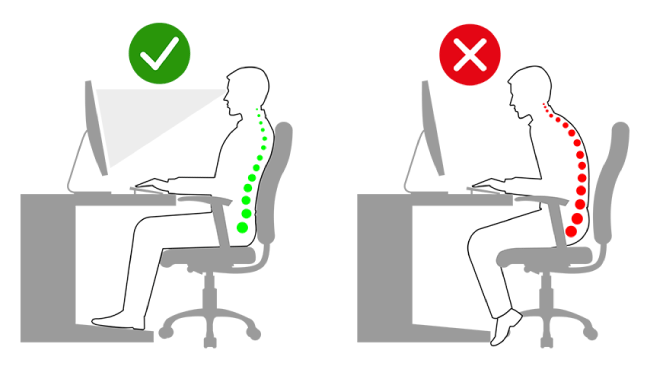

原因①長時間のデスクワークやスマートフォンの使用による姿勢の悪化

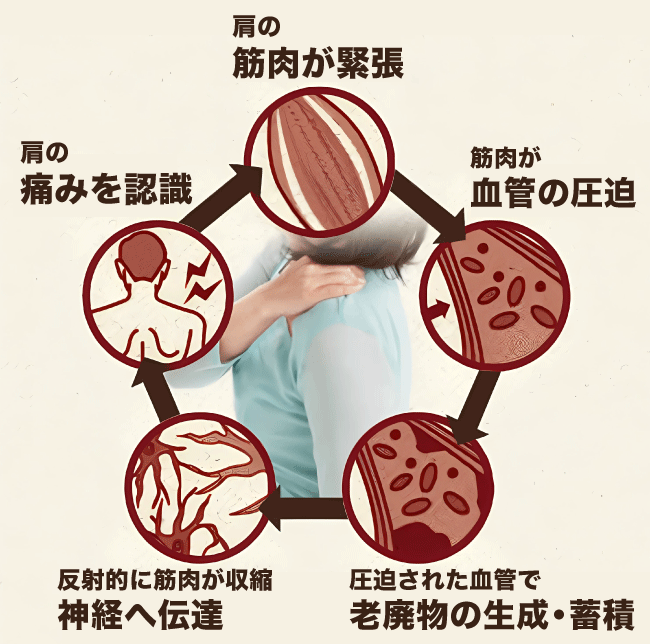

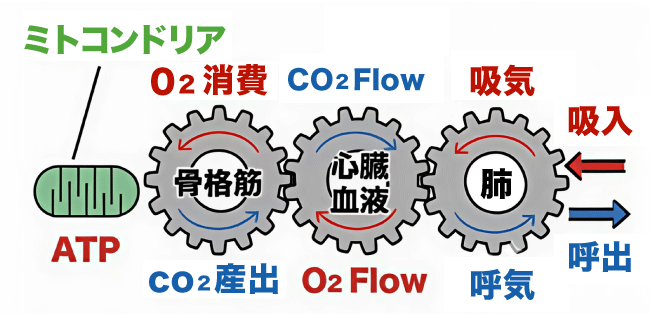

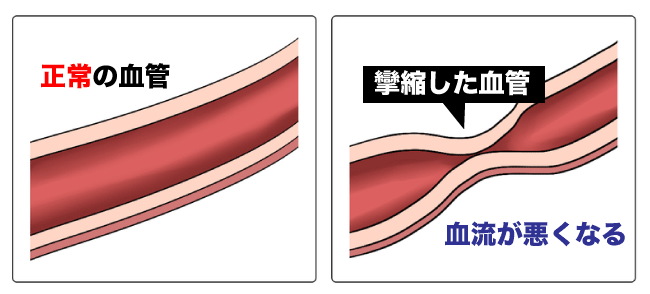

前かがみの姿勢は、肩周りの筋肉を過度に緊張させます。また、ストレスや精神的な緊張も肩こりの原因となることがあります。筋肉の緊張は血液循環を悪くさせることがあります。血行不良が起きると酸素や栄養の供給が不十分になり、筋肉の疲労や痛みを引き起こすことがあります。

原因②筋肉の弱さやバランスの悪さ

背中や首の筋肉の弱さが、肩の負担を増やし、筋肉の緊張を引き起こします。また、肩甲骨周りの筋肉のバランスが崩れることも肩こりを招く原因となります。これも原因①と同様に血行不良への影響や筋疲労により肩こりが生じます。

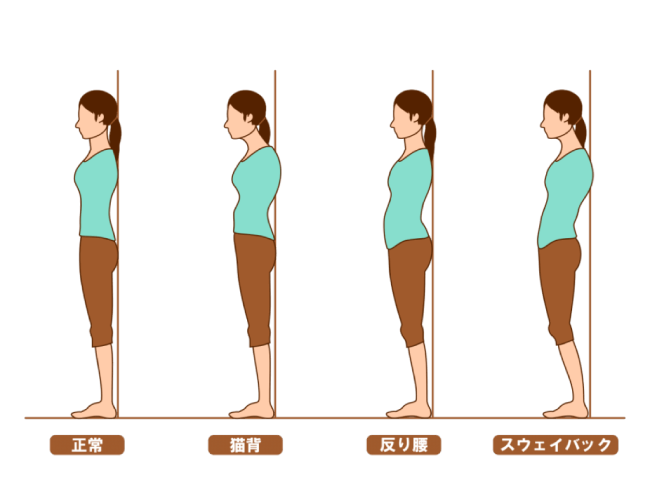

原因③バランスの悪い姿勢⇔筋緊張の習慣化

いつもの姿勢や体の使い方は習慣化してしまいます。これにより、慢性的に方が凝るようになったり、痛みや頭痛など症状を悪化させることも少なくありません。

2.肩こりの要因となる筋肉

肩こりの原因として特定の筋肉の緊張や弱さにあります。

以下では、肩こりの要因となる筋肉とその対策方法について解説します。

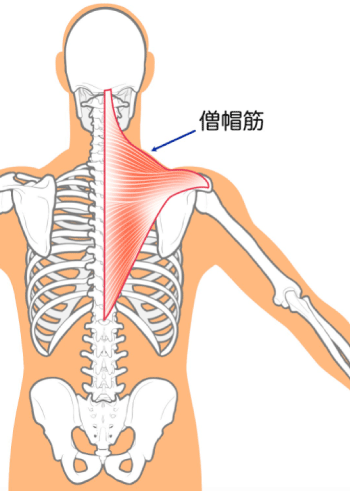

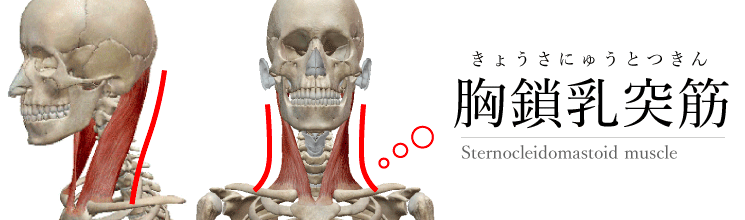

❶上部僧帽筋

上部僧帽筋は、首から肩甲骨にかけて広がる筋肉です。デスクワークや長時間のパソコン作業によって姿勢が前かがみになると、この筋肉が過度に緊張し、肩こりを引き起こす原因となります。対策としては、定期的なストレッチや姿勢の改善、背中の強化エクササイズが有効です。

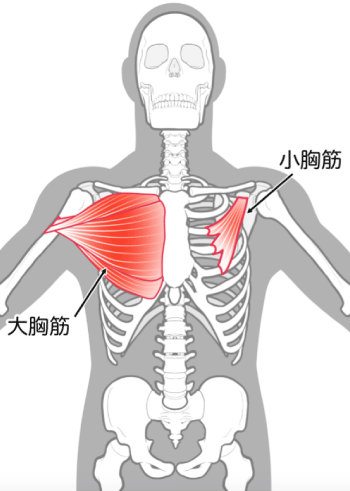

❷胸筋

前かがみの姿勢や悪い姿勢習慣によって、胸筋が縮んでしまい肩の前方に引っ張られることがあります。この状態になると、肩周りの筋肉が不均衡になり、肩こりを引き起こす要因となります。胸筋のストレッチや背中の筋肉の強化によってバランスを整えることが重要です。

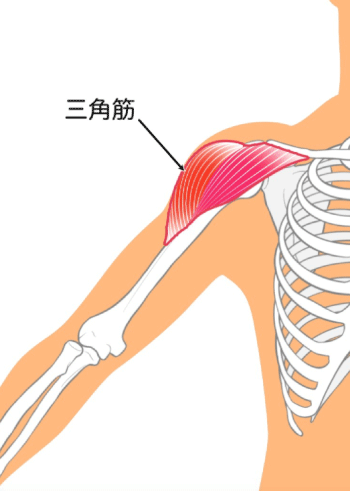

❸三角筋

三角筋は、肩甲骨周りに広がる筋肉で、姿勢の安定や肩の動きをサポートしています。ストレスや緊張によって、この筋肉が過度に緊張し、肩こりを引き起こすことがあります。定期的なストレッチやリラクゼーション法によって、三角筋の緊張を緩和することが重要です。

肩こりを改善するためには、これらの筋肉に対して適切なケアを行うことが必要です。ストレッチや強化エクササイズ、姿勢の改善、リラクゼーション法などを継続的に取り入れることで、筋肉のバランスを整え、肩こりを軽減することができます。

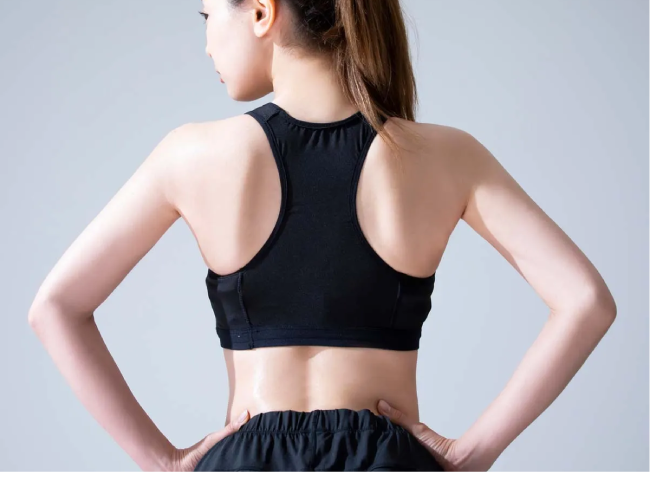

3.肩こりに効く!背中トレの紹介

当院は国家資格者が施術のみならず患者さんそれぞれにあったホームワーク指導を行っています。また、より多くの方に資格取得者による正しいトレーニングを行ってもらいたいという思いからSNSなどでも発信しています。

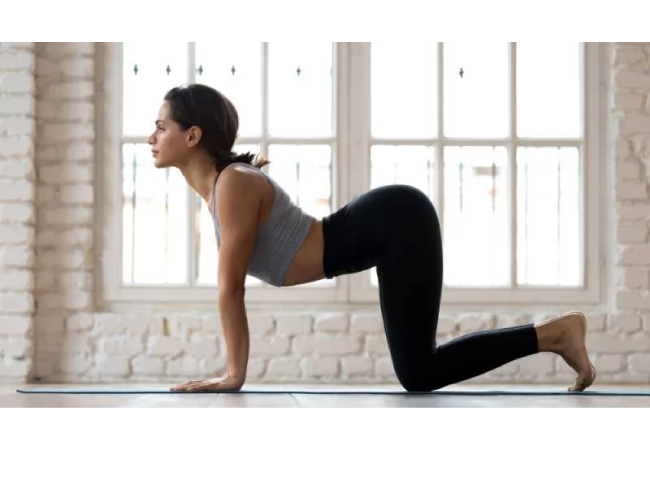

【背中トレ】クリニカルパス|エンジェル

上記の動画は、「エンジェル」という肩甲骨周りの筋肉を強化するためのトレーニングです。

その他に、ラットプルダウン/ロウイング/プランクなども効果的です。

これらのエクササイズは、肩こりを引き起こす背中の筋肉を強化し、バランスを整えるのに役立ちます。ただし、適切なフォームと負荷管理に注意しながら行うことが重要です。個々の体力や状態に合わせて、無理なく取り組むようにしましょう。

肩こりの緩和には、背中トレーニングの他にもストレッチや姿勢の改善、リラクゼーション法なども組み合わせるとより効果的です。

4.肩こり予防策BEST4

肩こりの緩和や予防には、治療のみならず正しいホームケアと姿勢の習慣化が大きな鍵となります。まずは期間を定めるなどして下記の4つ意識し、日常に取り入れてみましょう!

①背中の筋トレと胸筋ストレッチ

ストレッチは一日の始まりの準備運動としても、一日の終わりの疲労回復としても有効です。トレーニングやストレッチを行うことで無理なくいい姿勢が保てるようになります。

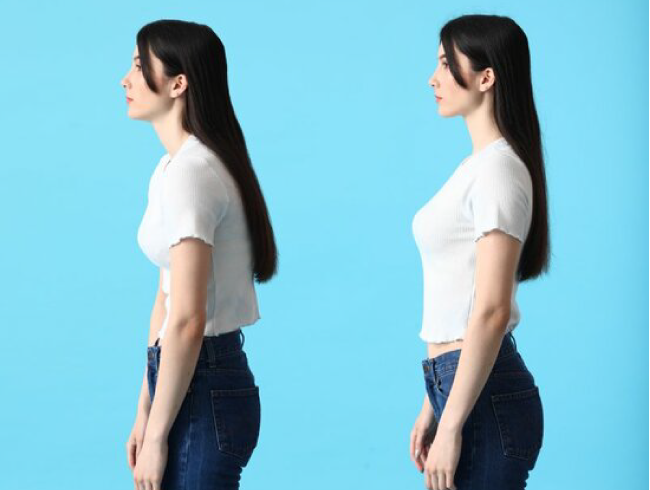

②正しい姿勢の維持

デスクワークやスマートフォンの使用時には、背筋を伸ばし、肩を後ろに引いて正しい姿勢を意識しましょう。無理に緊張させていい姿勢を作ろうとすると痛めてしまうこともあるので、身体を固めようとするのではなく、伸ばす筋肉と縮める筋肉があることをイメージしましょう。呼吸は深く行い、楽な状態でキープすることが大切です。自分にあった姿勢は、1度資格者の指導を受けることがお勧めです。

③リラクゼーション

ストレスは肩こりの原因となることがあります。リラクゼーション法として、入浴や深呼吸、瞑想などのストレス軽減法を取り入れることで、心身のリラックスを促し肩こりを予防することができます。

④仕事・家事・遊びの中でも!こまめな休憩と姿勢の変更

長時間同じ姿勢を続けることは、肩こりを引き起こす可能性があります。こまめな休憩を取り、姿勢を変えることで筋肉の緊張を緩和させましょう。

これらの予防方法は、肩こりの発生を防ぐだけでなく、全体的な健康維持にも役立ちます。日常生活に取り入れることで、肩こりから解放され健康的な生活を送ることができます。

また、現在すでに強い肩こりや肩・首の痛み・肩こり頭痛のある方は治療を優先的に行いましょう。

【頸/肩】鍼灸パルス|介入法