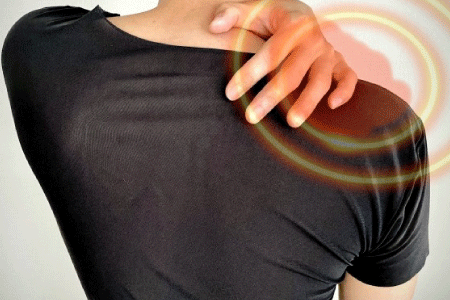

【健康コラム】運動していいの?ツライ五十肩の対処法|症状解説・治療・改善エクササイズ

五十肩は、中高年の方によく見られる肩の痛みや運動制限を伴う症状です。しかしながら、外傷や肩の過度の使用によって若年層にも起こる症状でもあります。

このコラムでは、五十肩についての基本情報から、ホームケアストレッチの方法まで詳しく解説します!

- 1.五十肩とは何か?

- 2.ホームケアストレッチの重要性

- 3.ホームケアストレッチの実践方法

- 4.鍼灸・整骨院・トレーニング・リハビリの選択肢

- 5.まとめ

1.五十肩とは何か?

五十肩は、肩関節周囲の組織に炎症や変性が生じ、肩の運動制限と痛みを伴う疾患です。

その名前からも分かるように、中高年層に特に多く見られますが、若い年齢層でも発症することがあります。医学的には「肩峰下滑液包炎」とも呼ばれ、肩の関節包や腱、滑液包に炎症が生じることが特徴です。

ー主な症状ー

・肩の痛み

・運動制限

・肩のこわばり

・夜間の痛み

・寝返りが打ちにくい

五十肩の正確な原因は、年齢、遺伝、疲労、姿勢の悪化、肩の過度な使用、代謝異常など様々です。

五十肩は、症状が重くなることもあるため、早期の対処と適切なケアが重要です。

2.ホームケアストレッチの重要性

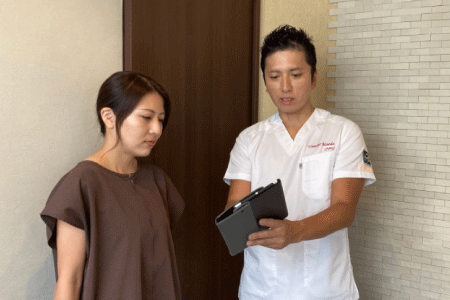

当院では、治療家が施術後にホームケア指導も行っております。

なぜなら、私たちは専門的な技術で治療やサポートをすることはできますが、要因となる姿勢や動作の改善、日常でのトレーニングの積み重ねが、症状の改善や再発予防に最も重要だからです。また、ご自身で行う場合は、専門家の指導のもと、適切な可動域・方法・タイミングで行うことにより、安全で高い効果を得られます。そのほかに、適切なホームケアは以下のメリットがあります。

1. 日常生活への影響を軽減

五十肩の症状は日常生活に大きな制約をもたらすことがあります。しかし、適切なストレッチを行うことで、肩の柔軟性を向上させ、日常の動作や活動に支障をきたしにくくなります。例えば、服を脱ぐ、物を持つ、車の運転などがより簡単になります。

2. 痛みの軽減

五十肩による肩の痛みは非常に辛いものです。適切なストレッチを行うことで、痛みを軽減し、生活の質を向上させることができます。特に夜間の痛みを和らげるために、寝る前にストレッチを行うことが効果的です。

3. 予防に役立つ

五十肩の再発を防ぐためにも、ホームケアストレッチは役立ちます。定期的にストレッチを行うことで、肩関節の健康を維持し、再発のリスクを低減させることができます。

4. 自己管理の重要性

自宅で行えるため、継続的なケアが可能であり、専門家の指導を待つ間にも自身の健康状態をサポートできます。

5. 専門家の治療と補完

専門家の指導を受けながら、自宅でのストレッチを実施することで、治療効果を向上させることができます。

総括すると、五十肩の管理と改善に不可欠な要素であり、肩の痛みや運動制限を軽減し、日常生活の質を向上させるための貴重な方法です。ただし、正しいストレッチの方法を学び、適切に行うために、医療専門家のアドバイスを受けることが大切です。

3.ホームケアストレッチの実践方法

一人でも多くの方に適切な治療とホームケアを知ってほしいという気持ちから、当院では国家資格を保持した臨床家によるホームケア指導をユーチューブや各SNSにて発信しています。

今回は五十肩改善に向けた動画をご紹介します。

ただし、五十肩の場合は、運動を行っていいタイミングと安静にした方がいいタイミングがあります。特に痛みが強い炎症期は安静に過ごすことが第一優先です。

【五十肩】国家資格者が教える!リハビリエクササイズ

不安な方は国家資格を持つ臨床家や医師にご相談ください。

4.鍼灸・整骨院・トレーニング・リハビリの選択肢

五十肩の治療と管理には、専門的なアプローチが必要です。

徒手療法、鍼灸療法、医療機器による治療を行いますが、当院では正確な要因と患部の状態を見極め、その上で患者さんの日常生活への影響や治療期間なども踏まえて、適切な治療プログラムを提案することを大切にしています。 以下は、当院での五十肩の治療について具体例です。

・高度診断機器による測定

姿勢診断(モーションキャプチャー)、エコーによる患部の確認、筋電図動作分析による主な原因となる筋肉の筋出力や活動レベルの測定をし、適した治療を導きます。

・提携クリニックによるMRI撮影を用いた分析

提携クリニックにてMRIを撮影して、肩関節周囲炎における明確な原因に対するアプローチを行います。以下に挙げられているのは、肩関節周囲炎の原因となる可能性がある症状や病名です。

・烏口突起炎

・上腕二頭筋長頭腱炎

・肩峰下滑液包炎

・肩関節腱板炎(変性性、外傷性)

・石灰沈着性腱板炎

・肩関節拘縮(拘縮肩)

・関節包炎

・凍結肩

これらの症状や病名を正確に理解し、診断することで、治療の方向性を決めることができます。

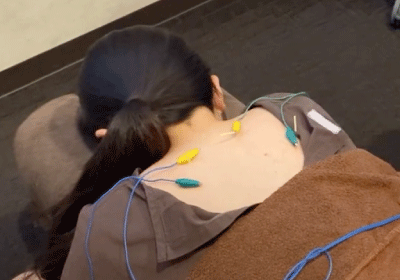

・効果を高めるアストロン

アストロンは、超音波(1MHz、3MHz)と低周波(低〜高周波)を症状に合わせてコンビネーションで出力させることができる複合治療器です。

治療と併用して医療機器を正しく使用することでより効果を実感できます。

詳しくはこちらをご覧ください。

こちらをクリック

5.まとめ

五十肩の改善に向けて、ホームケアストレッチは有用な手段の一つです。自宅で行える簡単なストレッチを通じて、肩の痛みや運動制限を軽減し、日常生活の質を向上させましょう。また、専門家のアドバイスも受けつつ、症状の改善に向けた継続的な努力が大切です。