歩行診断で見える「身体のクセ」|データに基づく科学的トレーニング

歩行から「あなたの身体のクセ」がみえる

私たちは一日に何千回も「歩く」という動作を繰り返しています。

しかし、わずかなバランスの崩れや重心の偏りが積み重なることで、

膝痛・腰痛・猫背・疲れやすさなど、全身の不調につながることがあります。

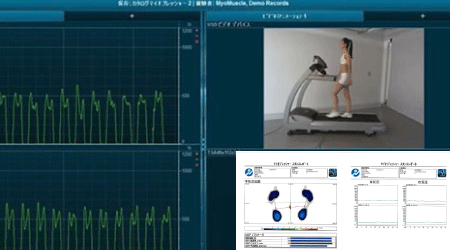

当院では、医療現場でも使用されている歩行診断システムを導入。

足圧・重心・バランス・歩行速度などをリアルタイムに解析し、あなたの歩き方を「見える化」します。

データでわかる3つのポイント

歩行診断では次のような結果を解析できます。

-

① 重心の軌跡(Center of Pressure)

歩行中の身体の左右バランスを解析し、骨盤の傾きや中臀筋の働きを数値化します。 -

② 接地時間(Duration)

踵・中足部・つま先それぞれの接地バランスを測定し、衝撃吸収や推進力のクセを発見します。 -

③ 歩行速度・スタンスレンジ

歩幅や推進力の低下を可視化し、効率的な歩行フォームを導きます。

中臀筋・外旋六筋へのアプローチ

当院の患者様が歩行診断を受けている様子です。診断の結果、重心の偏りや骨盤の不安定性が見られました。中臀筋や外旋六筋(股関節の安定に関わる深層筋群)に注目します。

これらの筋肉は、体幹と下肢をつなぎ、正しい姿勢や安定した歩行を支える“要”となる筋群です。

股関節周囲の深層筋(中臀筋・外旋六筋)を鍛えることで、骨盤と下肢の安定性を高めます。歩行時の左右差や膝・腰への負担が軽減し、体幹から安定したスムーズな歩行動作へと導くことができます。

当院では、リアライン・コアやセラバンドなどを用いて、中臀筋・外旋六筋を安全かつ効果的に活性化させるトレーニングも実施することが出来ます。

歩行診断からトレーニングへ|改善までの流れ

- ① 測定:専用プレートの上を数歩歩くだけで、歩行データを自動取得します。

- ② 分析(専門家による評価):国家資格者がデータを解析し、姿勢や筋力バランスを評価します。

-

③ トレーニング:結果に基づいて、骨盤・股関節の安定化、蹴り出し強化、重心コントロール改善など、

あなたに最適な運動プログラムを処方します。

「なんとなく疲れやすい」「歩くと片側が重い」と感じる方にこそおすすめです。データに基づく科学的トレーニングで、身体の使い方を根本から変えていきましょう。是非当院へご相談ください。

歩行診断は“測る”だけでなく、“整える”第一歩です。