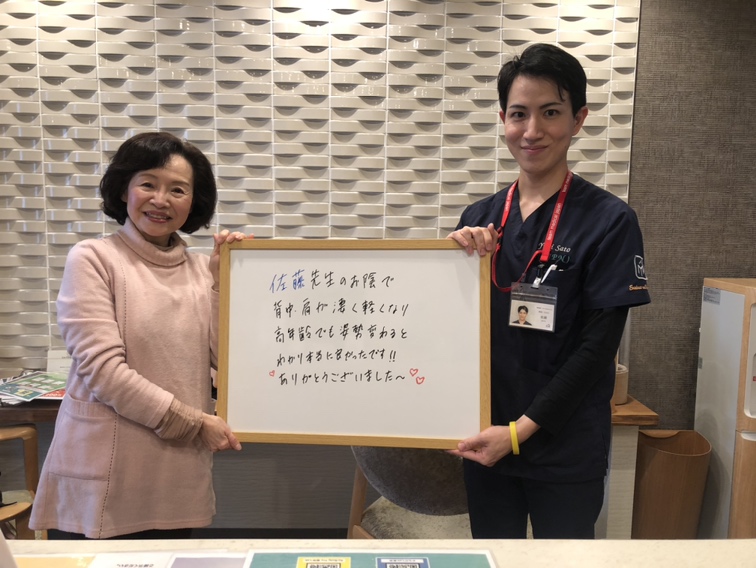

患者さんの声~首の痛みと不安が改善へ|丁寧な施術と説明で安心できました~

先日ご来院いただいた患者様より、嬉しいお言葉を頂戴しました。

首や肩の不調は“生活の質”に直結します

首の痛みや違和感は、

日常動作がつらい

睡眠の質が低下する

不安やストレスが増える

集中力が落ちる

など、身体だけでなく精神面にも影響を及ぼします。

改善の鍵は「適切な評価」と「継続」

首の症状は、

姿勢

筋緊張バランス

自律神経の影響

生活習慣

など複数の要因が関係していることがほとんどです。

そのため、一時的な対処だけでは十分ではありません。

状態を見極め、段階的に整えていくことが改善への近道になります。