ダイエットやセルフケアでの小顔効果はなかなか出にくいですよね。今回は美容整形を検討する前に試してほしい「美容鍼」での小顔・リフトアップ効果について詳しく解説していきます!

美容鍼は、副作用やダウンタイムがほとんどないことに加え、肌本来の機能を高め多くの美容健康効果を発揮する施術です。美容鍼の効果と仕組みをしっかり理解し、美容施術の効果を高める内面からのケア(生活習慣)を知って、リスクが少なく長期的に美しさを保てる自分らしい美容法を手に入れましょう!

記事内容

- 1.美容鍼とは?

- 2.効果

- 3.リフトアップ・小顔になる理由

- 4.当院でできるサポート

- 5.美容鍼の効果を高める生活習慣

- 6.まとめ

1.美容鍼とは?

美容鍼は、伝統的な鍼灸を用いて美容効果を追求する施術です。通常の鍼灸療法と同様に、細い針を特定のツボや経絡に刺激することにより、体内のエネルギー流を調整し、健康・美容を促進します。美容鍼では主に顔や首、髪の生え際などの部位に鍼を刺します。

ー化粧水はどこまで浸透するか知っていますか?ー

たとえ最高品質のものを使用しても、その成分は肌の表面から角質層(肌の一番外側の層)までしか浸透できません。

もし何かが肌の深部に浸透したとしても、肌は異物が体内に侵入するのを防ぐバリア機能を持っています。そのため、浸透した物質は血液やリンパを通じて体外に排出されます。

また、スキンケア商品はさまざまに分類されており、ドラックストアやコスメブランドで販売される化粧品のほとんどが「医薬部外品」に該当し、”治療”を目的としたものではないため、成分効果一定のラインまでと厚生労働省によって義務付けられています。

しかし、美容鍼の場合は、たとえ浅く刺したとしても、少なくとも5㎜は肌の深部に到達します。新しい肌細胞が生成される場所は、肌の表面ではなく、基底層やその下の真皮、皮下組織と呼ばれる部分です。美容鍼は、これらの深い部分に直接刺激を与えることができる唯一の方法です。これにより、肌の自然な再生能力を引き出し、肌の新陳代謝を促進します。

2. 効果

美容鍼は美容効果が期待できる施術として、多くの人に支持されています。以下に、美容鍼の主な効果を詳しく説明します。

①皮膚のトーンアップとツヤ

美容鍼は皮膚の血行を促進し、酸素と栄養分を運び、老廃物を排除する助けをします。これにより、肌のトーンがアップし、ツヤや明るさが向上します。特に、くすみが気になる方や、健康的な輝きを取り戻したい方に効果的です。

②シワとたるみの改善

美容鍼は、シワやたるみを軽減する助けとしても知られています。鍼の刺激により、コラーゲンとエラスチンの生成が促進され、皮膚の弾力性が向上します。これにより、細かなシワやたるみが目立ちにくくなり、より若々しい印象を持つことができます。

③顔のむくみの軽減

日常生活やストレスによって、顔にむくみが生じることがあります。美容鍼はリンパの流れを改善し、顔のむくみを軽減します。結果として、スッキリとしたフェイスラインが取り戻せます。

④肌トラブルの改善

美容鍼は、肌トラブルにも効果を発揮します。ニキビやニキビ跡、シミ、くすみ、赤ら顔など、さまざまな肌の悩みに対処できる可能性があります。皮膚の健康を改善し、美しい肌を取り戻すサポートをします。

⑤ストレス軽減とリラクゼーション

美容鍼の施術中、リラックス状態に入ることが一般的です。このリラクゼーション効果は、日常のストレスを軽減し、心身のバランスを整えるのに役立ちます。結果として、ストレスによる肌荒れや不調の改善に寄与します。

⑥血行促進と新陳代謝の改善

美容鍼の施術により、皮膚の下の血行が促進されます。これにより、栄養分と酸素が皮膚に行き渡り、老廃物が排出されやすくなります。良好な血行と新陳代謝の改善は、肌の健康を維持し、細胞の再生をサポートします。

⑦ストレスホルモンの調整

美容鍼の施術中、リラックス状態に入ることが多いため、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑制されます。これはストレスの軽減につながり、ストレスによる肌トラブルや体調不良の緩和に寄与します。

⑧心身のバランス調整

美容鍼は伝統的な鍼灸療法の一環として行われるため、体内のエネルギー流である「気」の調整も含まれます。これにより、体と心のバランスが整い、全体的な健康と美容にプラスの影響を与えます。

ー美容鍼は頭痛や花粉症の改善にも向いてる?ー

美容鍼は主に美容効果を追求するために行われる施術ですが、一部の患者にとって、頭痛や花粉症などの症状の改善にも一定の助けとなることがあります。頭痛・花粉症ともに顔にツボがありそこに刺鍼することで効果が期待できます。

1)頭痛の改善

美容鍼は体内のエネルギー流を調整する効果があり、特に緊張型頭痛やストレスによる頭痛に対して効果があるとされています。鍼の刺激により筋肉の緊張が緩和され、血行が改善されることで、頭痛の症状が軽減されることがあります。ただし、頭痛の原因には個人差があり、美容鍼がすべてのタイプの頭痛に対して効果的であるわけではありません。頭痛に悩む場合は、医師や専門家に相談し、最適な治療法を検討することが重要です。

2)花粉症の改善

美容鍼は免疫系の調整に一定の影響を与えることがあるため、花粉症などのアレルギー症状を軽減する助けになることが報告されています。

美容鍼は美容目的の施術であり、頭痛や花粉症の治療法として専門的に推奨されるわけではありませんが、一部の患者にとって、美容鍼がこれらの症状の改善に一定の助けとなることがあるため、個別の状況に応じて検討することはできます。美容鍼は個々の状態に合わせてカスタマイズできるため、自身の要望を臨床家にきちんと伝えることが大切です。

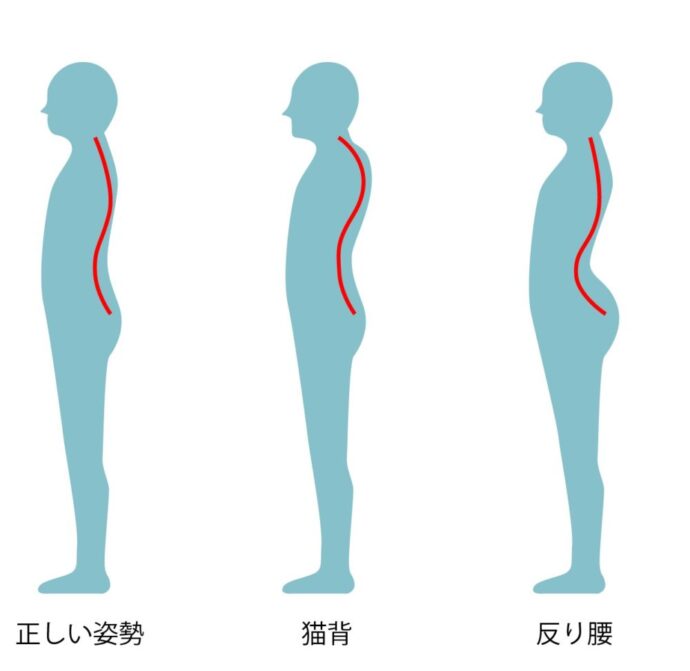

3. リフトアップ・小顔になる理由

美容鍼がリフトアップや小顔効果をもたらす理由は、複数の要因によるものです。以下に、美容鍼がリフトアップや小顔に寄与する主な理由を説明します。

ー 血行促進によるリフトアップー

美容鍼の施術により、皮膚下の血行が促進されます。血液や酸素、栄養分が適切に供給され、老廃物が排除されることで、肌のトーンがアップし、肌が引き締まります。この効果により、肌がハリを取り戻し、リフトアップ効果が期待できます。

ー顔の筋肉の緊張緩和ー

顔の筋肉は表情をつくり出すために重要ですが、日常的な緊張や筋肉の過剰な動きによって、表情筋が過度に発達し、顔の輪郭が変わってしまうことがあります。たとえば、眉間や口周りの筋肉の過剰な緊張は、しわやたるみを引き起こし、小顔効果を妨げる要因となります。その他に顔が大きく見えるエラは「咬筋(こうきん)」と呼ばれる筋肉の発達であり、無意識の食いしばりや歯軋りによる筋肉の肥大が関与しています。美容鍼は、特定のツボや経絡に鍼を刺激することで、表情筋の緊張を緩和します。これにより、筋肉が緩み、顔の輪郭が引き締まります。

ーコラーゲンとエラスチンの生成促進ー

美容鍼による微細な皮膚刺激は、コラーゲンとエラスチンの生成を促進します。これらの蛋白質は、皮膚の弾力性とハリを維持するのに不可欠であり、肌の若々しさを保つのに役立ちます。

顔の筋肉の緊張が緩和されると、皮膚に対するストレスも軽減されます。その結果、コラーゲンとエラスチンの生成が活発化し、皮膚が引き締まり、リフトアップ効果が現れます。顔全体が引き締まり、小顔効果が期待できます。

ーリラックゼーションと筋肉の緩和ー

美容鍼の施術中、リラックス状態に入ることが一般的です。このリラクゼーション効果は、表情筋や全身の筋肉の緊張を和らげます。特に、ストレスによって引き起こされる表情筋の緊張が解消され、顔全体がリラックスします。

緊張が解消された筋肉は、自然な位置に戻り、顔の輪郭が引き締まります。この状態が持続することで、リフトアップ効果が続き、小顔が維持されます。

ーリンパの流れの改善ー

美容鍼はリンパの流れを改善する助けとなります。顔のむくみが軽減され、スッキリとしたフェイスラインが取り戻せます。リンパの滞りが解消されることで、小顔効果が現れることがあります。

美容鍼は、持続的な施術が効果を最大限に引き出すために必要とされることがあります。また、効果の程度は個人差があるため、専門家との相談を通じて個別の目標に合わせたプランを立てることが重要です。リフトアップや小顔効果を期待する方にとって、美容鍼は自然な美しさをサポートする一つの方法として魅力的です。

4. 当院でできるサポート

当院では、国家資格を保持した臨床家が丁寧なカウンセリングをした上でお悩みにあった美容鍼を行います。

また、顔のお悩み改善に重要な首、デコルテ、肩周りも整体やマッサージで調整し、より効果の出やすい体へ導くことができるのも当院の魅力です。

さらに、肌診断や電気バリブラシ、美容整体などのオプションを追加することもでき、美容の基盤である健康を整え、より美しくなるあなただけの治療プログラムを作ることもできます。

臨床家は治療による効果を解剖学的にわかりやすく解説し、ホームケア指導も行うのでサロンに比べ安心して通うことができるかと思います。

↓詳しくはこちら↓

美容鍼

↓参考動画↓

5. 美容鍼の効果を高める生活習慣

美容鍼の効果を最大限に引き出すためには、日常の生活習慣も重要です。以下に、美容鍼の効果を高め、持続させるための生活習慣について詳しく説明します!

1)健康的な食事

バランスの取れた食事は、美容鍼の効果を支える基本です。新鮮な野菜、果物、タンパク質、健康的な脂肪を含む食事を摂りましょう。特に抗酸化物質を豊富に含む食品(ビタミンC、ビタミンEなど)は、肌の健康を促進し、美容鍼の効果を高めます。

2) 水分摂取

適切な水分摂取は肌の水分バランスを保つのに重要です。十分な水を飲むことで、肌が潤い、ハリを持続させるのに役立ちます。また、カフェインやアルコールの摂取は控えめにすることが望ましい場合もあります。

3)睡眠

充分な睡眠は美容鍼の効果を高めるために欠かせません。睡眠中に体が修復と再生を行うため、不足すると肌の疲労が蓄積し、効果が減少します。規則的な睡眠スケジュールを確保し、質の高い睡眠を意識しましょう。

4)スキンケア

美容鍼の施術後、適切なスキンケアを行うことが大切です。保湿剤や日焼け止めなど、肌の健康をサポートするスキンケア製品を使用し、日常的なスキンケアルーチンを実践しましょう。美容鍼の効果を保ち、肌を美しく保つのに役立ちます。

5)ストレス管理

ストレスは肌のトラブルや美容への影響を増大させる要因です。リラクゼーション法やストレス軽減の方法を取り入れ、ストレスを軽減することが重要です。美容鍼の施術中にリラックスすることも、ストレス対策の一環として効果的です。

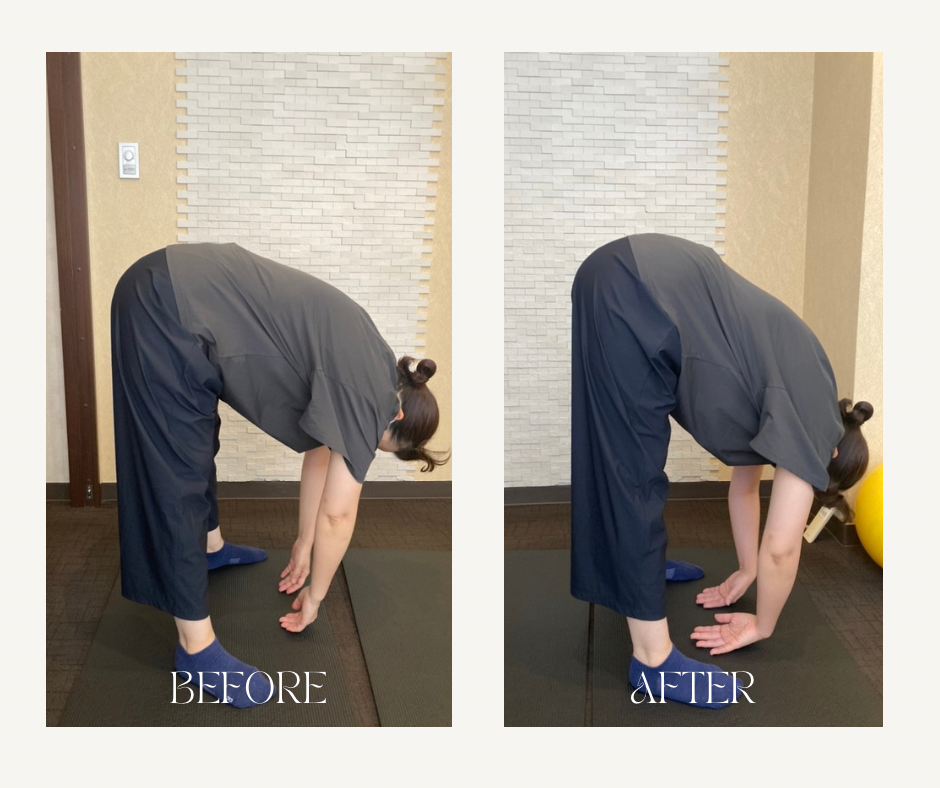

6)運動

適度な運動は血行を促進し、代謝を改善します。これにより、美容鍼の効果がより効果的に発揮される可能性があります。また、筋力トレーニングは顔の筋肉を引き締めるのに役立ち、小顔効果を強化します。

7)喫煙や過度なアルコール摂取の制限

喫煙や過度なアルコール摂取は肌の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。できる限りこれらの習慣を制限するか、止めるよう心がけましょう。

美容鍼の効果を最大限に引き出すために、上記の生活習慣を取り入れることが重要です。美容鍼は肌の改善に寄与しますが、健康的な生活習慣との組み合わせが最良の結果をもたらします。個々の状況に合わせて、これらのアドバイスを実践して、美しさを保ちましょう。

6. まとめ

美容鍼におけるリフトアップ・小顔効果は血流改善や筋肉の緊張をとることで発揮されます。また、日常生活での習慣も施術の効果に影響しますので、常に意識することが大切です!

オンライン診療で美容内服薬を処方

美容内服薬をオンライン診療を通じて提供し、肌の健康や美容をサポートするための内服薬を、医療提携によりリーズナブルな価格でご利用いただけます。

主な治療薬例

シナールは、ビタミンCを中心にした内服薬で、美肌や美白、肌荒れの予防などに役立ちます。抗酸化作用があり、肌の老化を防ぎ、健康的な肌作りをサポートします。

ユベラは、ビタミンEが豊富に含まれており、抗酸化作用が強いため、肌の老化防止や血行促進に効果的です。特に、シワや乾燥肌を改善したい方におすすめです。

トラネキサム酸は、メラニン生成を抑制する効果があり、美白やシミの予防に役立つ内服薬です。特に、紫外線によるダメージが気になる方におすすめです。

美容鍼や他の治療と組み合わせることで、さらなる効果が期待できる美容内服薬もオンライン診療で処方可能です。

詳細については、下記のバナーをクリック!