デスクワーク中でもこっそりできるストレッチ大全:健康も仕事効率もアップ!

長時間座りっぱなしのデスクワークは、肩こり・首こり・腰痛などの慢性的な不調を引き起こしやすく、集中力や作業効率にも悪影響を及ぼします。この記事では、職場でも気付かれずにこっそり実践できるストレッチ法を、専門的な視点で徹底解説します。

1. 慢性的な不調を放置するリスク

慢性的な身体の不調を放っておくとどうなるでしょうか。

- 血流低下 → 冷え・だるさの原因に

- 肩こり・腰痛の慢性化 → 偏頭痛・ぎっくり腰などの原因に

- 筋緊張の蓄積が姿勢悪化・猫背を招く → 椎間板ヘルニアやストレートネックの原因に

このようなリスクを伴います

セルフチェック:あなたの疲労度は?

- 首の疲れを感じる → YES / NO

- 腰がだるい → YES / NO

- 目が重い → YES / NO

2つ以上YESの場合は「ストレッチ習慣」が急務!

ストレッチで身体をほぐすことにより、

- 血流改善により脳が活性化 → 集中力UP

- 疲労軽減で持続可能な働き方に!

2. 部位別ストレッチ

首・肩

- 肩の上下ストレッチ:息を吐きながら肩をすくめ、ゆっくり下ろす

- 首の回旋ストレッチ:左右に首をゆっくり回す

- 肩甲骨ほぐし:肩を大きく回し、内外旋運動で可動域を確保

(上)YouTube動画【巻き肩】肩こり・巻き肩改善!ストレッチ方法の紹介

(下)YouTube動画【肩・背中こり解消】肩甲骨周りのストレッチ | 国家資格者がわかりやすく解説!

肩甲骨周りのコリや巻き肩を改善して美しい姿勢へ!

背中・腰

- 背伸びストレッチ:手を頭上で組み、背骨を縦に伸ばす

- 体側伸ばし:左右に体を倒して側屈を促進

- 椅子ねじり:椅子に座ったまま上半身をゆっくり左右にひねる

- 前屈ポーズ:お辞儀するように上体を前に倒し、腰と背中を緩める

YouTube動画【肩こり解消】広背筋のストレッチで軽く柔らかな肩へ!

広背筋の緊張を緩和し、デスクワークや長時間の立ち仕事で凝り固まった肩をほぐしましょう。

腕・手・指

- 手首回し:指を組んで手首をくるくる回す

- 前腕ストレッチ:片手で反対の手の甲を押し、手首を反らせる

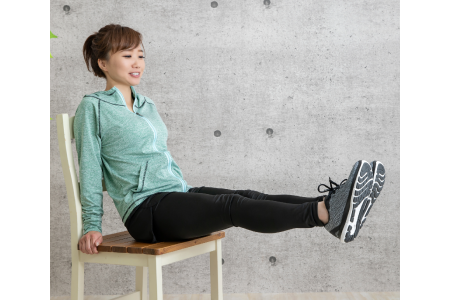

脚・足

- 足首回し:足を床から浮かせて足首を回す

- 太もも上げ:太ももを軽く持ち上げて下ろす運動を繰り返す

目

- ギョロギョロ運動:眼球を上下左右にゆっくり動かす

- 眼球ストレッチ:遠近交互にピントを合わせて目の緊張をほぐす

まとめ

ストレッチはこっそりでも、効果は絶大。わずか数十秒の積み重ねが、心身の健康と仕事効率に大きく寄与します。今日から“バレない健康習慣”を始めてみませんか?

ストレッチでは改善しないお身体の不調や悩みはぜひ当院にご相談ください。総合的に診療する専門家が在籍しています。